Издания авторов НЭПа:

Борис Фомин, 1925-1930

Full content

Романсы

1. Но ты была тогда со мною. Сл. Круглова

2. Только раз. Сл. П. Германа

3. Я все отдам. Сл. К. Подревского

4. Два мира. Сл. М. Лахтина

5. Уйди, мой друг. Сл. М. Лахтина

6. Рассвет. Сл. П. Германа

7. И я уйду. Сл. П. Германа

8. Мы только знакомы, как странно. Сл. Л. Пеньковского

9. Прощай, ты не поймешь. Сл. К. Подревского

10. Как видно, суждено. Сл. О. Осенина

11. Я буду знать. Сл. К. Подревского

12. Вечера забытые. Сл. К. Подревского

13. С годами все забудем. Сл. М. Лахтина

14. Розы сорванные. Сл. М. Лахтина

15. Часы считать. Сл. П. Германа

16. Все та же песня. Сл. П. Германа

17. С тех пор, как ты ушла. Сл. О. Осенина

18. В саду опустелом. Сл. М. Лахтина

19. Я помню шумыне слова. Сл. К. Подревского

20. Осколки. Сл. К. Подревского

21. Простить тебя не хватит сил. Сл. К. Подревского

22. Вольная. Сл. О. Фоминой

23. Две слезы. Сл. Д. Угрюмова

24. Никогда ничего. Сл. О. Осенина

25. Твои глаза зеленые. Сл. К. Подревского

26. Моя золотая. Сл. К. Подревского

27. Дорогой длинною. Сл. К. Подревского

28. Быть может, я жестоко ошибусь. Сл. Каплана

29. Мы расставались, как двое прохожих. Сл. К. Подревского

30. Эй, друг-гитара (Песня в час ночной). Сл. Б. Тимофеева

31. Нежданным ураганом. Сл. М.В. Каштановой

32. Отцветает, отцвело. Сл. ***

33. Ты слишком много лгал. Сл. Б. Тимофеева

34. Плачь, если плакать хочешь ты. Сл. К. Подревского

35. Люди из тумана. Сл. Б. Тимофеева

36. Но будет поздно. Сл. Б. Тимофеева

37. Свободная, певучая. Сл. А. Д’Актиля

38. Я старше вас. Сл. ***

39. Нет, жизнь не уйдет. Сл. А. Д’Актиля

40. Изумруд. Сл. А. Д’Актиля

41. Табор (Песня простая). Сл. П. Германа

42. Новая песня. Сл. А. Д’Актиля

43. Меня не греет шаль (муз. аранжировка). Сл. Е. Оболенской

[№44 в перечне нет]

45. Старое сброшено. Сл. К. Подревского

46. Бейся, сердце. Сл. К. Подревского

47. Брось тревогу. Сл. К. Подревского

48. Сердце девичье. Сл. Б. Тимофеева

49. Снова влюблена. Сл. А. Д’Актиля

50. Травушка-муравушка (муз. обработка)

51. Три маленьких розы

52. Маленький Джони. Сл. В. Инбер

53. Вы плачете, детка. Сл. Б. Кормилицына

54. Маска смеха (баллада). Сл. К. Подревского

55. Багдадский вор. Сл. К. Подревского

56. Одалиска. Сл. М. Гальперина

57. Так просто — совсем легко. Сл. К. Подревского

58. Магараджа. Сл. Б. Тимофеева

59. Айзик. Сл. К. Подревского

60. Таити-трот (муз. аранжировка). Сл. К. Подревского

61. Цыганская венгерка (1-я вариация)

62. Цыганская венгерка (2-я вариация)

63. Барбекю-минор (уан-степ)

64. Лунный танец (фокстрот)

65. Лазурь (танго, этюд настроения)

66. Маро (фокстрот)

67. Миус-трот (фокстрот)

«Макс и Мориц». Балет в 3-х действиях и 5-и картинах

68. Танец Макса и Морица (Элли)

69. 2-й танец Макса и Морица

70. Вальс-Полетность

71. 2-й вальс

72. Полька-Максис (танец лошадок)

«Мойдодыр». Балет в 3-х действиях и 3-х картинах

73. Танец щеток

74. Вальс (3-я картина)

75. Танец крокодилов

76. Надо, надо умываться и марш финал

77. Полный клавир балета

«Карьера Пирпойнта Блэка». Оперетта в 3-х действиях, текст А.М. Файко и К.Н. Подревского

78. Конго (фокстрот)

79. Дуэт Лицци и Дадди

80. Ариэтка Эллинор Колд

81. Куплеты Томми Брукса

82. Ария Пирпойнта Блэка

83. Танец американцев (1-й акт)

84. Песенка Клэр о Париже

85. 2-я песенка Клэр: «О, Маро» (3-й акт)

Scanned content (7)

2, 18, 25, 31, 41, 55, 60

2. Только раз. Посв. Марии Федоровне Небольсиной-Масальской. Б. Фомин — П. Герман. [Нижний Новгород]: Автор, б.г. Заказ №539.

1. День и ночь роняет сердце ласку,

День и ночь кружится голова,

День и ночь взволнованною сказкой

Мне звучат твои слова.

Припев:

Только раз бывают в жизни встречи,

Только раз судьбою рвется нить,

Только раз в холодный серый вечер

Мне так хочется любить!

2. Тает луч забытого заката,

Синевой окутаны цветы,

Где же ты, желанная когда-то,

Где, во мне будившая мечты?

18. В саду опустелом. Посв. Елене Ивановне Напалковой. Б. Фомин — М.Н. Лахтин. М.: Автор, 1928. 87.

1. В саду опустелом мы оба сидели,

Луна серебрилась, бросая свой блик.

Мы в прошлое наше спокойно глядели,

И тихо от нас улетал счастья миг.

Припев:

Где-то песня звучит далеко, далеко,

В ком-то сердце так трепетно бьется.

Где-то счастье без мер, без границ велико,

Радость жизни бурлит и смеется.

2. В саду опустелом мы оба молчали,

Все сказано было весенней порой.

Нам грезы забытые душу ласкали,

Мы просто хотели расстаться с мечтой.

3. В саду опустелом на ветке росинка

Блестела с восходом зари молодой.

И странно казалось, что эта слезинка

Случайно осталась от встречи былой.

25. Твои глаза зеленые. Романс. Посв. Анатолию Андреевичу Переселенцеву. Из репертуара Александры Стальской. Б. Фомин — К.Н. Подревский. [Краснодар]: Автор, 1928. 95.

1. Так хочется хоть раз, в последний раз поверить,

Не все ли мне равно, что сбудется потом;

Любви нельзя понять, любовь нельзя измерить,

Ведь там, на дне души, как в омуте речном.

Припев:

Пусть эта глубь бездонная,

Пусть эта даль туманная

Сегодня нитью тонкою

Связала нас сама,

Твои глаза зеленые,

Твои слова обманные

И эта песня звонкая

Свели меня с ума.

2. Проглянет утра луч сквозь запертые ставни,

А все еще слегка кружится голова.

В ушах еще звучит наш разговор недавний,

Как струнный перебор, звучат твои слова.

3. Не нужно ничего, ни поздних сожалений,

Покоя все равно мне больше не вернуть.

Так хочется хоть раз на несколько мгновений

В речную глубину без страха заглянуть.

31. Нежданным ураганом (Мне 19 лет). Ответ на романс Б.А. Прозоровского «Вам 19 лет». Из репертуара Ринны Тэрьян. Б. Фомин — М.В. Каштанова [внутри нот автор слов указана как Я. Каштанова]. Сухум: Автор, 1929. Заказ №125.

1. Назвали Вы меня нежданным ураганом.

Порывы юных ласк хотите Вы спугнуть.

Я в Вашу жизнь вошла случайно так и странно,

Но вихрем огневым в ней не хочу блеснуть.

Припев:

Мне девятнадцать лет, и это Вас пугает.

Вы пережили много грустных дней,

Но их тяжелый след в моей любви растает,

Ведь та любовь горит все ярче и нежней.

2. Я не хочу солгать или забыть про ласки.

Хочу весну свою с закатом вашим слить.

И назовем любовь мы вечно юной сказкой,

Мгновеняи сплетеммы в золотую нить.

Припев:

Мне девятнадцать лет, и это Вас пугает.

Вы пережили много грустных дней,

Но их тяжелый след в моей любви растает,

Ведь та любовь горит все ярче и нежней.

3. Вы просите порвать, остаться лишь виденьем.

Вы гоните меня жестоко навсегда.

Поймите же, что мне без тени сожаленья

Так хочется твердить Вам постоянно: Да.

Припев:

Мне девятнадцать лет, и это Вас пугает.

Вы пережили много грустных дней,

Но их тяжелый след в моей любви растает,

Ведь та любовь горит все ярче и сильней.

41. Песня простая (Табор). Посв. Нине Сергеевне Тепляковой-Переселенцевой. Б. Фомин — П. Герман. М.: Автор, 1930. Заказ 3237.

1. Пал над долиною туман.

Спят в тишине вершины гор.

Табор кочующих цыган

Там у реки зажег костер.

Слышен задорный чей-то смех,

Звон бубунцов и храп коней,

И раздается без помех

В тишине ночной полей:

Припев:

Песня, простая песня тех цыган,

Песня, где даль и зной.

Солнце и воля, радость и поле,

Табор и край родной.

Эту простую песню старины,

Песню, где столько чар,

Пойте, любите, вечно храните

В звонкой душе гитар!

2. Так просидев почти всю ночь

У потемневшего шатра,

Табор уходит утром прочь

От потухшего костра.

Снова на запад иль восток

Путь их направлен кочевать.

Вновь у проселочных дорог

Будет вечером звучать:

55. Багдадский вор. Сказка. Посв. Маро Фоминой. Б. Фомин — К.Н. Подревский. М.: Автор, 1925. 111.

1. Был дворец калифа из Нефрита —

Красота, какой на свете нет.

В ночь, когда все в мире тьмой сокрыто,

Во дворец прокрался вор Ахмет.

Что в Багдаде все необычайно,

Там бывали чудеса не раз.

Каждый вор там может вдруг случайно

Стать калифом на час.

2. Дочь калифа так была красива,

Что, пройдя пустыни и пески,

Из далеких стран примчались живо

Женихи просить ее руки.

Что в Багдаде все необычайно,

Там бывали чудеса не раз.

Каждый вор там может вдруг случайно

Стать калифом на час.

3. И когда к утру принцессой тайно

Был герой Ахмет освобожден,

Все случилось так необычайно,

Как о том мечтал и грезил он.

Что в Багдаде все необычайно,

Там бывали чудеса не раз.

Каждый вор там может вдруг случайно

Стать калифом на час.

60. Таити-трот (Taiti Trot). Вставной номер к оперетте «Карьера Пирпойнта Блэка». Аранжировка Б.И. Фомина — К.Н. Подревский. М.: Автор, 1926. Заказ №418.

1. Там на Таити,

Вдали от событий,

От мира, где Сити туман,

Там с пальмы стройной

Румяной и знойной

Вниз падал спокойно банан…

Там нет совсем телефонов,

Не по сезону

Носить пальто;

Там дел не знают,

Газет не читают,

Не ездят в трамвае никто…

Припев:

Там, вступить

Желая в брак,

Не станем шить

Манто и фрак;

Известно нам,

Законы там

Просты.

Вместе по саду

Без всяких нарядов

Гулять так приятно

Туда и обратно,

И в знойном покое

Мне смело открой

Мечты ты!

Ах, на нас,

Вздымая пыль,

Здесь так рычит

Автомобиль;

Здесь столько раз

В ушах звучит

Фокстрот!

Только там,

Где какаду

По целым дням

Свистят в саду,

Лишь в тех краях

Любовь в сердцах

Поет.

2. Можем без драмы

Мы там телеграммы

От папы и мамы не ждать,

Там утром рано

Под шум океана

Мы будем бананы срывать…

Там мы в лесу тростниковый

И очень новый

Построим дом,

Вы как хотите,

А мы на Таити

Уедем из Сити вдвоем.

Источник

Борис фомин романсы ноты

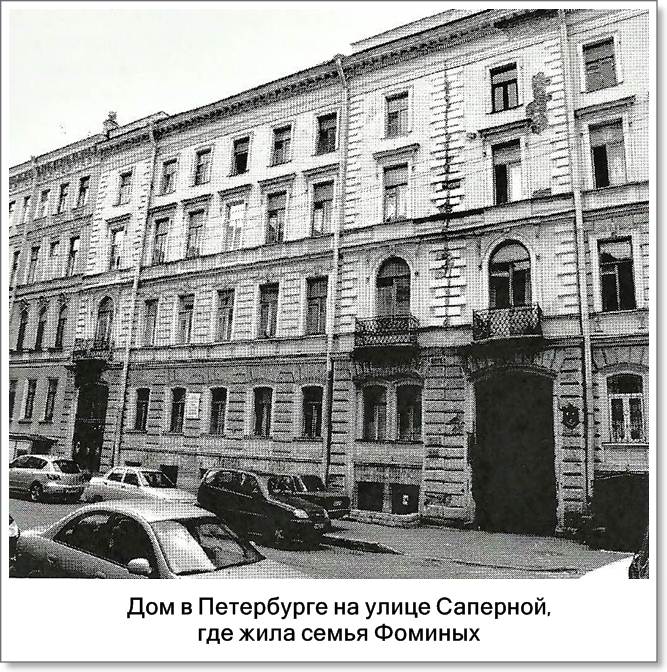

Бобочке Фомину досталось на редкость счастливое и благополучное детство. Родился он 12 апреля 1900 года в Санкт-Петербурге, в семье крупного военного чиновника. Он рос в просторной семикомнатной квартире по Саперному переулку, дом 8. Летом семья Фоминых выезжала на дачу в Царское село

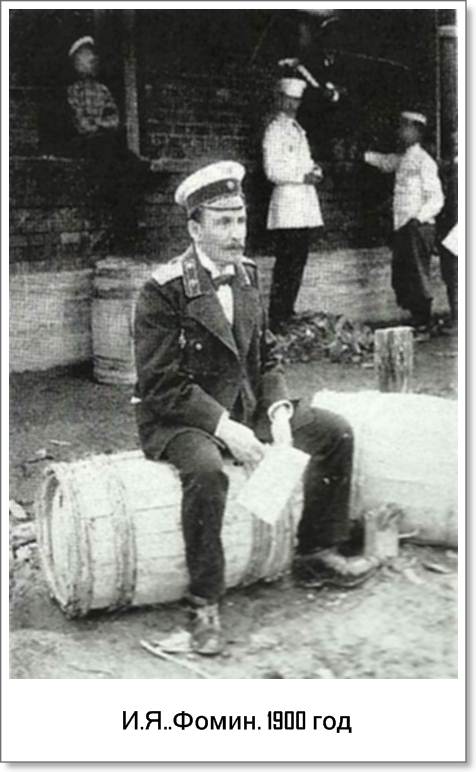

Ко времени появления долгожданного сына его отец Иван Яковлевич /1869-1935/ имел личное дворянство и занимал важный пост в Государственном военном контроле.

Но, прежде чем стать генералом и дворянином, отец упорно поднимался по чиновничьей лестнице с самых низов. И если он сумел сделать головокружительную карьеру, то не благодаря угодливости, а за счет удивительной работоспособности, деловой хватки и порядочности.

В нем рано проснулся государственный ум, он воспитал в себе внутреннюю самодисциплину. Подниматься ему пришлось из архангелогородских мещан. Но пройденный путь не был случайным. Когда- то так же сложилась судьба его далекого предка Михаила Васильевича Ломоносова. Точнее, Фомины происходили из рода Цициных, которые в свою очередь происходили от родной сестры Михаила Васильевича Ломоносова, а значит, и от его отца Василия.

Архангельскому мещанину надо было обладать незаурядной устремленностью, чтобы закончить гимназию с золотой медалью и поступить без всяких протекций на юридический факультет Петербургского университета. По окончании университета Ивана Яковлевича сразу же в качестве юриста привлекли к ответственным ревизиям военных расходов.

Своей честностьюи бескомпромиссностью он вскоре уже наводил немалый страх в русской армии, жизнь которой, наряду с парадами и подвигами заключала в себе и хищения, и растраты, и казнокрадство. В 1914 годуон получает потомственное дворянство и вскоре становится полным генералом. Когда он приходил в дом во всех своих регалиях, с широкой голубой лентой на груди, в орденах и генеральских погона. с двумя денщиками, дети и многочисленная прислуга буквально трепетали от одного его вида.

Строгость и требовательность отличали молодого генерала и в семейной жизни. Дома его также уважали и побаивались. Хотя Иван Яковлевич никогда не бранил детей, ему достаточно было одного взгляда, чтобы утихомирить их шалости. Смягчать этот культ почти военной дисциплины приходилось его супруге. Кто мог ожидать, что бывший архангельский мещанин выберет в жёны аристократку, крестницу царя Александра II.

Евгения Иоановна Пекар /1872-1954/ была дочерью обрусевшей австрийки, царской фрейлины, и темпераментного итальянца. Выросшая в аристократической семье, она до конца жизни чувствовала себя светской барыней. Даже материальные трудности и резкое сокращение прислуги в советские времена не превратили ее в домработницу. Она всегда была подтянута, со вкусом причесана и благоухала редкими духами.

Ее мать, бабушка Бориса Фомина, по воспоминаниям Ольги Ивановны, имела близкие родственные связи с графом Потемкиным. Она пользовалась большим успехом при дворе, была женщина красивая и даровитая, писала стихи, сотрудничала с Оскаром Штраусом, писала либретто для его оперетт. На маскарадах она обычна одевалась червонной дамой. Государь ее весьма ценил, неслучайно стал крестным ее первой дочки. Вскоре она разошлась с итальянцем, и он навсегда уехал из России. Так что Евгения Иоановна своего отца просто не знала. Но когда спрашивали у нее, откуда у Бориса такой талант, то всегда вспоминала этого неведомого, легкомысленного, но очень музыкального дедушку-итальянца.

Кроме него, никто музыкальными талантами в роду не отличался.

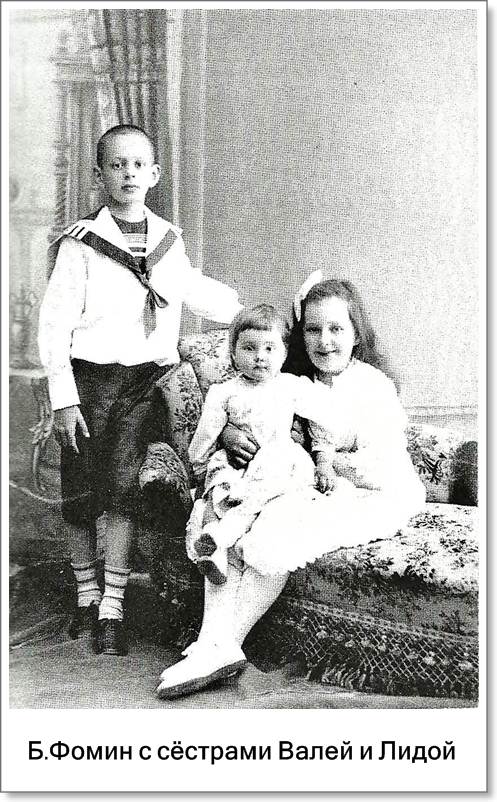

Культ трудолюбия соединялся в доме Фоминых с чисто дворянским воспитанием, которое подразумевало красивые манеры,умение танцевать и увлечение искусствами, понятие о чести и рыцарственное отношение к женщинам. Ведь под мужской опекой Бориса росли три обожаемые сестрички. Валентина – на год старше, Лидия на 8 лет младше, а Ольга младше на 12 лет.

С ранних лет и до последних дней Борис был безусловным любимцем в семье — предметом гордости, бесконечных радостей и волнений. Музыкальная одаренность обнаружилась так рано и так явно, что даже непреклонный отец, мечтавший о военной карьере сына, вынужден был смириться с этой всепоглощающей страстью. Решили,что Боря — это Божий дар и разлучать его с музыкой — великий грех. В четыре года он уже бойко играет на редком и модном тогда аккордеоне,приводя в умиление всех гостей. Ведь за громадным инструментом видны были только руки юного музыканта. Так образ чудо-малыша стал легендой в кругу родных и знакомых.

В восемь лет начинаются регулярные занятия фортепьано с частными педагогами. Через два года его отдают в Анненское реальное училище, где он должен был получить солидное общее образование. Однако музыкальные успехи превосходили все ожидания, и в 12 лет встал вопрос о серьезной подготовке в консерваторию. Для этого нужно было поступить в класс какой- нибудь знаменитости. Такой знаменитостью стала пианистка с мировым именем, профессор Петербургской консерватории Анна Есипова — та самая Есипова, у которой чуть раньше учился Прокофьев. Казалось, что карьера будущего пианиста уже предрешена. Но колесо истории раздавило все планы.

В 1914 году умирает А.Есипова, и Фомин попадает в руки её учеников Л.Бендицкого и Б.Захарова. В 14 лет он уже первоклассный пианист, имеющий опыт и сольных и концертмейстерских выступлений. Петербургская филармония берёт его на работу в качестве аккомпаниатора. В 15 лет появляются его первые оригинальные сочинения, которые, увы, до нас не дошли.

Если судить по учётному листку, то осенью 1915 года Фомин поступает в консерваторию на фортепьянное отделение и учится там три года.

Развитие военных событий, Октябрьская и Февральская революции не могли не нарушить обычную биографию юного вундеркинда. Консерваторию пришлось оставить, и в последующие годы он не пытался завершить музыкальное образование. Фомин тогда был слишком беспечен и горяч, чтобы предвидеть все неприятности, которые ему придется испытать из-за отсутствия этих злополучных дипломных корочек. Он чувствовал себя уже вполне готовым к музыкальной деятельности и не понимал, зачем столько времени тратить на никому не нужные теоретические дисциплины анализ, контрапункт, фугу. Его живая, импульсивная натура инстинктивно не принимала академическую систему консерваторского образования.

А что было дальше.

Будущая карьера померкла в тумане. Даже отцу-генералу многое было не ясно. После революции бежать из России он не захотел. Достойное место в новом госаппарате предложил ему Ленин. 10 марта 1918 года Иван Яковлевич с сыном приезжают в Москву. Вскоре правительство даёт ему пятикомнатную квартиру на Чистых прудах. В квартире 12 дома 9 по ул.Жуковского и прошла вся творческая жизнь Бориса Фомина. Только в 1920 году Иван Яковлевич решает отправить железнодорожный вагон в Архангельск (в 1917 году жену с дочками он отправил в Архангельск к родным) за семьёй.

Борису быстро удалось приобщиться к московской артистической жизни. Нашлось место музыканта в «Летучей мыши». Но в январе 1919-го он уйдет добровольцем на фронт и вернется только через два с половиной года. Сначала его как «реалиста» направят на срочный ремонт и восстановление фронтовых железных дорог. Потом заметят, что гораздо лучше использовать Фомина как фронтового артиста: он и пианист, и танцор, и рассказчик, и конферансье, и даже певец. Очень скоро он соберет свои номера в веселую оперетту и поставит ее прямо здесь, на фронте, на платформе вагона.

Вернувшись в Москву, он еще раз попробует свои силы в оперетте «Карьера Пирпойнта Блэка*. С шумным успехом пройдет она и в Москве, и в Петербурге, но особой славы не принесет. «Музыка, чуть получше, чем у Кальмана или Легара» — высокомерно напишет газетный рецензент. Тогда казалось, что уж хуже Кальмана написать просто невозможно. А хуже оперетты и жанра-то нет! Фомин будет пробовать себя и в балете, в том числе детском, побывает тапером в кинотеатре и даже «цыганом» в одном из московских хоров. Но свое наивысшее призвание найдет в старинном романсе.

Еще на фронте он заметил, что в самые трудные минуты хочется даже и не юмора, а именно лирики — сладких воспоминаний, горячих любовных слов, радужных надежд. Не знаем, сочинял ли Фомин там, в окопах и теплушках, но в Москве он сразу заявил себя мастером романса.

Более популярных романсов, чем фоминские, в то время не было. Да и сейчас исполнители, поклонники романса не могут без них обойтись. Как же случилось, что на его долю выпало забвение? И уже никого не удивляют дежурные реплики после какого-нибудь из его шлягеров: «Какая вещь! И кто же это сочинил?» Первую порцию забвения Фомин хлебнул в эпоху сталинской культурной революции. Люди, знавшие Фомина, рассказывали нам, что он как-то заметно сник в 30-е годы, стал меньше сочинять, печататься. А иногда и вовсе куда-то исчезал.

Без большого шума романс, как жанр, был фактически запрещен на Всероссийской музыкальной конференции 1929 года. Закрылись издательства, печатавшие Фомина, оказались без работы многие исполнители. Остальные получали свои репертуарные списки и программы концертов с грозными красными пометками: ‘Сколько можно! Халтура! Пошлятина!’ и даже — «Контрреволюционный хлам!’ Жаловаться было некому, да и небезопасно.

От строгости начальства спасала провинция. Чем дальше от Москвы, тем легче нарушались репертуарные запреты. В Тбилиси или во Владивостоке можно было петь что угодно. Хотя сигналы об этих нарушениях, конечно, накапливались где-то наверху. И накопились.

В 37-м году Фомин исчез надолго. Около года он пробыл в бутырской камере. Обвинения были одно нелепее другого, но приходилось с ними соглашаться. Пока во всем разбирались, грянули очередные перемены. Посадили тех, кто сажал других, а Фомина выпустили. Говорят, что Сталину нравилась фоминская песня «Саша’ в исполнении Изабеллы Юрьевой. Но вряд ли это имело отношение к его освобождению. Фомин сочинял романсы и в эти страшные годы — «Изумруд», «Оглянись», «Не говори мне этих слов небрежных». Но они так и остались в рукописях, а многие бесследно исчезли. Так уж вышло, что они были никому не нужны, как и их автор.

Фомин понадобился, когда пришла война. Скоро в Москве не осталось театров, а заодно уехали и те, кто запрещал романс и преследовал его авторов. Фомин же не просто остался в Москве. В годы войны он сочинил 150 фронтовых песен, создал вместе с друзьями фронтовой театр «Ястребок» при клубе МВД — на многие месяцы это был единственный театр в Москве, к тому же выпускавший концертные программы и спектакли, созвучные времени. Многие песни Фомина — «Жди меня», ‘Тихо в избушке», ’Письмо с фронта» сразу после премьеры разлетались по России.

Но закончилась война, и на Фомина обрушилась новая волна забвения. Выпячивать его заслуги в дни войны никому из коллег, вернувшихся из эвакуации, не хотелось. Его вспомнили лишь тогда, когда началась кампания против «безыдейных пошляков» Зощенко и Ахматовой. В этот же ряд музыкальная критика воткнула и Фомина.

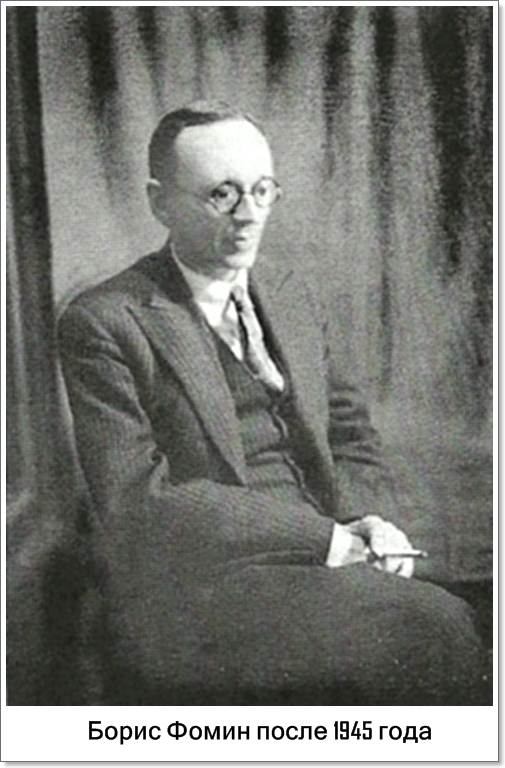

Портрет

Беседуя со знакомыми Фомина мы все время слышали восторженные отзывы о нем, в которых часто тонули и событийная канва отношений, и детали его внешности, поведения. Нам же хотелось представить Фомина живым. Оказалось, что труднее всего восстановить неисчерпаемое богатство его жизни. Настолько оно было насыщенным и творчеством и общением и превосходила наши обычные представления. Казалось, что он не жил, а буквально горел, в творческой работе и дружеском общении. Его физическое тело просто не выдерживало этой эмоциональной и духовной активности.

Не даром же он так рано состарился. Уже в 1930-е годы Фомин в шутку называет себя дедом. А те, кто видел его 1940-е годы воспринимали его как пожилого человека. А ведь ему было всего за сорок.

Он носил бобровую зимнюю шапку и пальто с бобровым воротником, и друзья звали его дедом в бобровой шапке. Однако душа Фомина до конца дней оставалась по-детски доверчивой и чистой.

Фомин так и не узнал, что такое сердечная усталость.

С детства его отличала необычайная пытливость, ему было все интересно. Он с одинаковым вниманием мог разговаривать о жизни с академиком, театральной знаменитостью и самым простым человеком. Для всех он мог найти интересную тему разговора. Если он мог чем-то помочь людям, то помогал не откладывая. У его двоюродного брата было семь детей и он каждый день заходил к ним, готовый чем-нибудь помочь.

Он ненавидел всяческую надутость, солидность, казенность. Мастер изысканных комплиментов, он не любил подхалимов и льстецов. Ему импонировали многие социалистические и коммунистические идеалы, но он ненавидел те уродливые формы, которые они приняли в России.

Даже в самые трудные времена Фомин был подтянут, одет с иголочки. И от женщин он того же ожидал и даже требовал. Дома не признавал никаких халатов, бигуди. Его жене всегда надо было выглядеть не только опрятной, но и красивой.

В повседневном поведении Фомин был форменным Фигаро. Но при всей стремительности и порывистости, внутренне был необычайно собран, аккуратен, дисциплинирован, обязателен. Весь день у него был расписан по часам и минутам. Завтракал, обедал — все в определенное время. В доме жили его мама, жена, сестра, прислуга Ирина и еще приходила секретарша — она же переписчица нот Тамара Николаевна Опарина-Сергиевич, жена брата академика Опарина. В день раздавалось до 100 звонков. Фомин просто так дома никогда не сидел. Домой он приходил обедать, заниматься с ученицами и поздней ночью спать. Весь день его уходил на репетиции, на деловые и дружеские встречи и творческие вечера у знакомых.

Вопреки всем нападкам Фомин, продолжал оставаться для окружающих редчайшим источником оптимизма. Ему помогала неистребимая вера в то, что романсы окажутся в сто раз долговечнее, чем все идеологические заборы. Галина Александровна, жена Б. Фомина нам рассказывала: «Человек он был не домашний. Все время на людях, все в общении, в работе. При нем в доме всегда было многолюдно и шумно. Как только он уходил, в доме воцарялась тишина. Сочинял он по ночам, так как днем не было ни времени, ни условий. Я всегда поражалась его работоспособности. Ведь он был очень больной человек. И даже когда ему было очень плохо, он не унывал, все равно верил, надеялся, что все будет хорошо, что жизнь прекрасна.

Кроме самых близких родных, никто не знал о его болезни. И родные не смели ему об этом напомнить. Я никогда не видела, чтобы он грустил, как человек, несущий свою болезнь, как человек надломленной судьбы. Конечно, он тяжело переживал травлю романса, ведь в ждановские времена его официально почти не исполняли. Но он считал, что это заблуждение временное. Он верил, что придет час и о нем вспомнят, и его будут петь. И говорил он это не шутя. И это в какой-то мере его подбадривало.»

Беседа с родными

О мыслях и переживаниях Фомина в последние месяцы его жизни говорит его письмо от 13 мая 1948 года к сестре Ольге, той самой, что написала стихи к «Вольной»

Милые, дорогие Кротовы!

Не писал Вам писем по простой причине: с юных лет питаю неприязнь к этому кропотливому делу. Маме в Симферополь писал с «Высоких гор” только в силу тех соображений, что мои письма нужны ей, как воздух. Вам же пишу сейчас потому, что считаю настоящее письмо не письмом, а беседой. А побеседовать пора, ибо неизвестно, когда мы еще встретимся, да и встретимся ли вообще. Здоровье мое настолько неудовлетворительно, что невольно один глаз косится на бывший Донской монастырь, где сейчас функционирует Всесоюзная фабрика превращения людей в пепел, другой глаз — на Новодевичий монастырь, где при сильном ходатайстве можно обрести клочок земли в разделе композиторов, отошедших в мир иной.

Моя поездка к вам в Крым в 1946 году была последней, когда я все еще по-хозяйски расправлялся с моим Тбс (туберкулёз) и не вкладывал меч в ножны. Я мог выступать в концертах, выходить в город по своему усмотрению, утром, днем или вечером, поужинать в ресторане, перехватив 200-300 грамм водки, и т.д. В Москве мог общаться с авторами, писать и предлагать свои произведения в целый ряд учреждений, подписывать договора и вырывать у бухгалтеров деньги. Теперь всему этому пришел конец. Удар после Зощенко, голодный год, полунетопленная квартира с насквозь мокрыми обоями в обеих комнатах, катастрофическое падение авторского гонорара, простуды за простудами, морально подавленное состояние — все это обрушилось в итоге на единственную мою опору, на последний резерв — на левое легкое. И оно развалилось, развалилось, как после хорошей фугаски — дом. Никогда я еще не чувствовал себя таким инвалидом. Пока я лежу в постели, все обстоит более или менее благополучно: температура в 4-5 дня колеблется от 37 — 37,4, потом спадает. Жить можно. Достаточно мне одеться и провести день на ногах в квартире — к обеду уже 37,8. Выйти на улицу погулять на часок по Чистопрудному бульвару с учетом хорошей погоды — к вечеру 38,5. Вот и весь сказ.

Гореть /температурить/ мне нельзя. Следовательно, постельный режим, и никаких гвоздей. Семья грызет меня за то, что я снова закурил. Курю я не так много — пачка на 2 дня. Конечно, это плохо. В «Высоких горах» я не курил 3 месяца. Но там легко было бросить курить, ибо я был полностью обеспечен тремя чрезвычайно важными факторами: 1 Покоем, 2 Режимом, З.Питанием. Причем все это было настолько высококачественно, что, похандрив первые два, три дня, я забывал о папиросах.

Лежа в «Высоких горах», я знал, что семья получает мой гонорар /авторские/ и пенсию, что мое пребывание в больнице ни копейки семье не стоит. Душевный покой сознание, что меня круглосуточно окружают опытные врачи и сестры, что если нет мер хирургически поджать мои каверны, то курс «миоля» витамина Б, С укреплявшие чего-то там / точно не разберу/ мышцы, сердце, борьба с одышкой — все это поднимало общий тонус, я резко прибавлял в весе и вышел из «Высоки гор» почти молодцом. Но «сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз» — так говорит романс.

Я вернулся домой. Имейте в виду дорогие мои, что у меня и в мыслях нет жаловаться на семью. Все в доме меня любили и любят, никто не заинтересован поторопить меня в один из монастырей. Но что делать? Не могу же я, один больной человек, терроризировать дом и останавливать движение нормальной жизни. Я просто лишился 1 — покоя, 2- режима, 3-того питания.

Толю я очень люблю, ему всего 5 с половиной лет, он шумливый и хулиганистый парень, и драть его с утра до вечера, чтобы он был тихий из-за моей болезни, — бред.

Общение с приятелями, которые периодически навещают меня /Петренко, Кримкер, Герман/, приносит мне радости и неприятности. Все это волнует меня. Появилась новая неприятность. Меня нельзя расстраивать и злить. После очередного семейного скандала немедленно начинается рвота с желчью, болезненная и удушливая. А после рвоты температура, как правило, поднимается до 39- 39,5 и держится до глубокой ночи. Наутро все входит в норму, но я физически разбитый человек.

Герман недавно на мой лирический вальс, чрезвычайно удачный по мелодии, привез подтекстовку из передовицы «Правды», и моя музыка на эти слова стала невероятной пошлятиной. Два вечера он доказывал, что все это обстоит благополучно, два вечера я ему возражал и отказывался заново ложиться под меч рецензента, который снова меня измерзавит. Это стоило мне двух вечеров кровохарканий. На маму, на Ирину тоже находит «бзик» /очевидно от старости/. У Галочки бывают срывы, но она все же бережнее всех относится ко мне. Я надеюсь, что последние строки останутся между нами. /Зачем мутить воду и требовать невозможного?/”Курц гегэт”, как говорят евреи /короче говоря/ ни покоя, ни режима, ни санаторного питания. Попробуй в этом бедламе бросить курить.

Теперь о финансах, поющих романсы. Все, что я имею на этой земле — авторский гонорар, колеблющийся между 2-мя и 3-мя тясячами в месяц, причем я никогда не знаю вперед, будет ли это две, две с половиной, или три тысячи. Плюс к этому моя пенсия 280 рублей в месяц как инвалид первой группы. /Неправда ли, не всегда бывает приятным быть в 1 группе/. Вот на эти деньги живут пять человек; не голодаем, оплачиваем все коммунальные расходы и жалованье Ирине 100 р. И если от расходов по питанию остаются грошики, они уходят на покупку мелочей /самых необходимых/ по одежде и хозяйственным предметам. Лично на себя я потратил с приезда из Крыма деньги на приобретение 3-4 пар носок, 2 маек, и отремонтировал 3 пары обуви. И все. Да и к чему?

Концерты, поездки по гостям, театры — все это кончилось. Нужны простыни, наволочки.

Не могу обойти молчанием и твои предложения оказать мне поддержку, если я приеду в Крым. Я душевно благодарен вам, друзья, за добрые чувства, ни минуты не сомневаюсь в их искренности. Но поймите, что возможности ваши мизерны. Чтобы использовать Крым, подкрепить меня, оттянуть естественную развязку и продлить «зимние радости» / если это радости/, надо 5000 р. Ведь весь износился, заплатка на заплатке. Если до денежной реформы это было возможно, то теперь это стало бредом. Эстрада гибнет, актеров увольняют, концертов нет, покупательная способность на репертуар дошла до смешного. Певица не может заплатить за новую вещь 200 рублей /из них 100 рублей автору слов/. Какие же тут, к чертовой матери, курорты. Легче подсчитать стоимость гроба и автобуса. А затем висеть у вас в долгу, не зная, когда я смогу вернуть, да и верну ли вообще. Это не честно, и я на это не пойду.

Источник