Этюды картин для фортепиано

Этюды-картины Рахманинова, во многом — последние великие этюды романтической музыки. Эти сочинения — уникальный перекресток традиций XIX и XX веков. Они открывают новое качество тематизма Рахманинова, уникальный синтез мелодии, гармонии и фактуры. Музыкальная ткань плотна; сложно и взаимодействие ее пластов; тематические и регистровые взаимодействия привносят в этюды оркестровый подчерк. Свободные, порой несимметричные ритмические построения мотивов и фраз, отсылают нас к «колокольности» и практике церковного русского пения. Интонации знаменного распева вообще пронизывают всю ткань Этюдов. Колоссальная сила звука, требуемая в некоторых «картинах», кажется превосходит сами возможности инструмента. И вместе с тем не последнюю роль играет отстраненная, «ретроспективная» лирика. Часто поступающий в скрытом голосе мотив «Dies Irae» (средневековой католической секвенции — традиционного символа смерти), который встречается во всех поздних сочинениях Рахманинова, зачастую придаёт ей траурный подтекст. Особая хрупкость и затуманенность светлого начала в окружении мрачно мятущихся сил, контрасты прозрачного, тихо отрешенного и перегруженного, возбужденного звучания, неустойчивое двойственное освещение, выразившимся в игре светотенями, оставляют ощущение некоторой смутности и даже призрачности образов. Но в рахманиновской «утонченности» всегда чувствуются «плоть и кровь», необыкновенная полнота и объемность.

Название выбрано не случайно: композитор сам дал такое определение двум своим циклам. Он всегда замечал, что получал сильные музыкальные импульсы от зрительных впечатлений. А впечатления эти, как правило касались непосредственно его любимой Родины. «Я русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка это плод моего воображения, потому — это русская музыка. И единственное, что я стараюсь, когда я сочиняю, это заставить её прямо и просто выражать то, что у меня на сердце.», писал Рахманинов. Все семнадцать пьес наполнены ярчайшей по своей силе образностью. Монументальные по своему характеру, они ни в коем разе не теряют тонкого, так присущего Рахманинову, лирико-психологического начала. Все сочинения «переживаются» и «проживаются» слушателем непосредственно, проникая глубоко, и преображая его внутренний мир. Рахманинов достигает здесь, как мне кажется, прямого контакта с тонкой, порой едва уловимой связью частного и целого. Индивидуального начала художника, и его, я бы сказал — «Гением». В конце концов человека — с Богом. В этом, как мне кажется и заложена вся удивительная красота и непостижимая сила этих «картин».

Окончательное распределение этюдов по тетрадям не в полной мере отражает замысел композитора. Первая тетрадь (соч. 33) закончена в 1911; вторая (соч. 39) — в 1917 году. В первой тетради предполагалось 9 этюдов, но в первом издании вышло всего лишь 6: автографы этюдов до минор и ре минор (соч.33, №№ 3 и 5) были найдены лишь после смерти Рахманинова. Автограф первой редакции этюда ля минор (соч. 39 № 6) до сих пор не найден: этюд предназначался для первой тетради, однако не был издан, а затем, в переработанном виде, вошел во вторую тетрадь. В настоящее время этюды издаются в следующем виде: 8 — в первой, 9 — во второй тетрадях.

«Этюды-картины», соч.33 (1911)

Этюд-картина № 1 фа минор — своего рода массовая народная сцена для фортепиано. Пьеса вызывает ассоциации с суровым решительным шествием, напутствуемым строгим медлительным напевом и сопровождаемым то женскими плачами-причитаниями, то мрачным трезвоном колоколов (вспоминаются оперные сцены композиторов Могучей кучки). Вместе с тем насыщенность музыкальной ткани заострёнными ритмическими импульсами придаёт эпическим образам внутреннюю напряжённость. Чувствуется, что музыка проникнута помыслами не столько о давно прошедших, сколько о неясных грядущих днях.

Этюд-картина № 2 до мажор — звуковой пейзаж, словно подернутый то темнеющей, то просветляющейся дождевой завесой

Источник

Этюды картин для фортепиано

Op. 33 No. 1, фа минор

Op. 33 No. 2, до мажор

Op. 33 No. 3, ми-бемоль минор

Op. 33 No. 4, ми-бемоль мажор

Op. 33 No. 5, соль минор

Op. 33 No. 6, до-диез минор

К рассмотренному циклу прелюдий op. 32 непосредственно примыкает серия этюдов-картин ор. 33 (Из девяти написанных Рахманиновым этюдов-картин в изданную серию ор. 33 вошло шесть. Один из неопубликованных этюдов (a-moll) был позже с некоторыми редакционными исправлениями включен в цикл ор. 39. Два других (c-moll и d-moll) при жизни композитора не издавались. В письме Рахманинова к Асафьеву от 13 апреля 1917 года со списком его сочинений эти этюды перечеркнуты и на полях сделано примечание: «Зачеркнутые лежат у меня в столе. Напечатаны не будут». Причиной, заставившей композитора отказаться от их опубликования, является, вероятно, некоторая вялость музыки и однообразие фактуры. Во втором томе «Полного собрания сочинений для фортепиано» С. В. Рахманинова напечатаны все этюды, в том числе и забракованные автором.), написанная годом позже (1911).

Между обоими циклами много общего в характере образов и приемов фортепианного письма. Некоторые из этюдов-картин представляют прямую аналогию к отдельным прелюдиям предшествующего опуса. Так, во втором этюде C-dur основной рисунок воспроизводит с небольшим ритмическим отступлением фигурацию прелюдии gis-moll op. 32, есть известное сходство и между мелодическими темами обеих пьес. Светлый и праздничный этюд Es-dur, с его упругими маршевыми ритмами, призывными возгласами фанфар и переливчатыми «колокольными» звучаниями, напоминает прелюдию E-dur.

Само определение «этюды-картины», которое Рахманинов дал пьесам своего нового цикла, указывает на соединение виртуозно пианистических задач с осознанным стремлением к красочному «живописанию в звуках» и конкретной характеристичности образов. Обе эти тенденции, проявившиеся уже ранее в прелюдиях, выступают здесь с еще большей определенностью и рельефностью.

Многие из этюдов-картин представляют собой программные фортепианные поэмы, облеченные в блестящую виртуозно-концертную форму, и в этом отношении могут быть сопоставлены с листовскими «этюдами трансцендентального исполнения». Но самый характер образности у Рахманинова иной, чем у Листа; далеко уходит он от листовского романтического пианизма и в области средств фортепианного изложения. Иногда (как, например, в упомянутом этюде Es-dur) возникают ассоциации с «Картинками с выставки» Мусоргского.

Этюды-картины не имеют объявленной программы или особых заголовков, характеризующих их содержание, но, по свидетельству близких композитору людей, Рахманинов говорил, что в основу каждого из этюдов им был положен определенный программный замысел. Некоторые из этих программ были сообщены Рахманиновым в 1930 году О. Респиги, который оркестровал пять этюдов-картин для исполнения на симфонической эстраде. Большинство этюдов взято было итальянским композитором из более поздней серии ор. 39. Исключением является только этюд-картина Es-dur ор. 33, представляющий собой, по словам Рахманинова, ярмарочную сцену. Надо сказать, однако, что эти авторские определения не всегда удачны и порой недостаточно соответствуют характеру самой музыки (Можно сомневаться в удачности определения этюда-картины Es-dur как ярмарочной сцены. Музыка вызывает представление о более монументальных эпических образах.). Часть этюдов-картин, возможно, и не допускает конкретного сюжетного истолкования, определение «картины» в применении к ним следует понимать не в прямом изобразительном смысле, а как психологические «картины настроения».

Среди рахманиновских этюдов-картин есть лирические пьесы обычного для него типа. Кроме уже упомянутого этюда C-dur, таков элегический по характеру этюд g-moll, напоминающий ряд страниц более ранней лирики композитора. Для нового этапа его творчества характерна большая интонационно-выразительная насыщенность мелодии. В основе пьесы лежит многократно повторяемый нисходящий мелодический оборот в диапазоне минорной терции с хроматическим опеванием конечного тонического звука. Из этой скорбной, «стонущей» интонации не вырастает широкая песенная мелодия. «Растворяясь» в беглых пассажах, она оставляет впечатление некоторой недосказанности. Грозный аккорд fortissimo на IV повышенной ступени в момент кульминации нарушает общий элегический тон пьесы и вносит в нее элемент сурового драматизма. Еще одна вспышка бурного драматизма происходит перед самым концом (стремительно взлетающий на три октавы гаммообразный пассаж в обеих руках).

Особенно выделяется многозначностью своего выразительного характера, сопоставлением разных образно-эмоциональных планов и неожиданностью контрастов первый в этой серии этюд f-moll. Начинается он в спокойном повествовательном тоне, несколько напоминающем Метнера (На эту близость обратил внимание Сабанеев, одновременно назвавший последний из этюдов-картин ор. 33 «диатонизированным Скрябиным».). Но уже в такте 5 в басу возникает настороженная «предостерегающая» фраза, которая вызывает особенно конкретные ассоциации благодаря ее близкому сходству с темой воспоминаний Графини из «Пиковой дамы» Чайковского («воспоминания мертвеца», по определению Б. В. Асафьева):

Эта упорно повторяющаяся далее фраза воспринимается как напоминание о чем-то роковом и неотвратимом. В начале второй половины пьесы возникает выразительный драматический диалог между верхним мелодическим голосом, звучащим скорбной, робкой жалобой, и резко обрывающими его скандированными фразами баса. В заключительном построении слышится словно издалека доносящийся унылый колокольный звон.

Программное содержание, вкладывавшееся Рахманиновым в этот этюд-картину, нам неизвестно. Но можно безошибочно полагать, что образы его связаны с настойчиво приковывавшей к себе мысль композитора проблемой жизни и смерти.

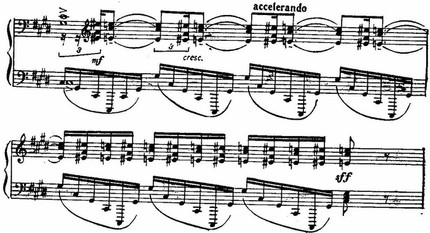

Замечателен по неудержимому динамическому напору и мастерству фактуры этюд es-moll. Как и в прелюдии f-moll ор. 32, в нем можно найти известное предвосхищение образов неистовствующей, бушующей стихии, с огромной силой воплощенных композитором в третьей части поэмы «Колокола» (набат). Подобно пружине, стремительно развертывается вихревое моторное движение, достигающее огромной силы и затем снова угасающее в конце. «Воющие» хроматизмы, «цепочки» диссонирующих созвучий подчеркивают «грозовой» характер музыки.

Заключительный этюд cis-moll не случайно вызвал у одного из московских критиков ассоциацию со Скрябиным. Несмотря на типично рахманиновскую массивную, полнозвучную фактуру, красочную фортепианную «регистровку», упорно «вдалбливаемые» ритмы, в общем встревоженном тоне этюда есть действительно нечто родственное Скрябину. Вступительные такты этого этюда, властно приковывающие внимание слушателя, напоминают раннюю прелюдию cis-moll Рахманинова, но дальнейшее развитие совершается иным путем. Широкий, последовательно развивающийся тематизм заменен группой кратких, остро очерченных тематических фрагментов, рождающих яркие образные ассоциации (некоторая аналогия скрябинским мотивам-символам). Основное построение складывается из трех различных тематических элементов. Тяжелая маршевая поступь, гулкий набатный звон и беспокойные вспышки зарниц — все это сливается в один монументальный образ, характерный для того времени, насыщенного предчувствием «неслыханных перемен, невиданных мятежей»:

Особую тревожную окраску придают музыке «соскальзывающие» хроматизмы eis — е в приведенном примере, порывистые «скрябинские» ритмы во втором разделе (Tempo I). Вся пьеса выдержана на высочайшем динамическом уровне звучания ff, fff). Непрерывное ритмическое и фактурное нагнетание доводит чувство напряженного ожидания до пределыюго накала.

Источник

Этюды картин для фортепиано

Op. 39 No. 1, до минор

Op. 39 No. 2, ля минор

Op. 39 No. 3, фа-диез минор

Op. 39 No. 4, си минор

Op. 39 No. 5, ми-бемоль минор

Op. 39 No. 6, ля минор

Op. 39 No. 7, до минор

Op. 39 No. 8, ре минор

Op. 39 No. 9, ре мажор

Цикл Девять этюдов-картин для фортепиано ор. 39 оказался последним произведением Рахманинова, созданным в России до отъезда за границу и наступившей в связи с этим продолжительной творческой паузы. Многие из пьес этого цикла принадлежат к самым выдающимся образцам рахманиновского фортепианного творчества. Как и в предыдущей серии этюдов-картин, обозначенной ор. ЗЗ, огромный виртуозный размах соединяется с яркой образностью музыки, разнообразием и красочностью фортепианного письма. Но масштабы отдельных пьес еще более разрастаются, усложняются средства изложения, усиливается драматическое начало.

На характере этого последнего рахманиновского сочинения предреволюционных лет несомненно сказалась сгущавшаяся грозовая атмосфера того времени. В цикле полностью отсутствуют светлый мечтательный лиризм и мягкая элегическая грусть, господствуют суровые сумрачные настроения, мужественная энергия и собранность, приподнятая, тревожная патетика.

Стремительный, напористый первый этюд c-moll содержит некоторые черты родства с шопеновскими пьесами такого же бурно-патетического характера. Самый рисунок пассажей напоминает типичные формы изложения романтического пианизма. Но яркие экспрессивные взрывы, нарушающие это ритмически равномерное движение, и суровые, властные ритмические акценты басов (Особенно рельефно выступает этот грозно-императивный ритм в начале репризы (см. ремарки rallentando и a tempo).) придают музыке этюда характер особого эмоционального накала и беспокойства.

К второму этюду a-moll имеется программный авторский комментарий. По словам Рахманинова, здесь изображаются море и чайки. Однако это пояснение мало говорит о внутреннем выразительном строе данной пьесы. Неизменно ровное, размеренное ритмическое движение триолями, скрытая мелодия басов, в которой отчетливо различаются настойчиво повторяемые интонации темы «Dies irae», общий холодный колорит музыки — все это вызывает чувство глубокого скорбного оцепенения и трагической безнадежности. Медлительно и плавно развертывающаяся на этом фоне мелодия характерна сочетанием бесстрастных «открытых» ходов по квинтам и квартам, сливающихся с пейзажным образом, и подчеркнуто экспрессивных «стонущих» интонаций. При слушании этого этюда возникают невольные ассоциации с симфонической поэмой «Остров мертвых».

В третьем этюде fis-moll снова слышится смятенный порыв и что-то смутно угрожающее. Характерную выразительную окраску придают музыке беспокойный «перебойный» ритм и упорно повторяемая мелодическая интонация, которая звучит в различных вариантах и с разными оттенками выражения на протяжении всей пьесы:

В коде этюда Рахманиновым использован тот прием «удаления», «растворения» образа, который уже встречался нам в некоторых его пьесах из ор. 32 и 33.

Стедующий, четвертый, этюд h-moll также характерен своим острым, причудливым ритмом, напоминающим отчасти быстрый марш, отчасти танец. Благодаря непрерывному смещению ритмических акцентов и постоянно меняющемуся тактовому размеру создается впечатление неуловимо мелькающих капризных скерцозно-фантастических образов.

Мятежной страстностью тона, бурным протестующим пафосом проникнут пятый этюд es-moll. В его приподнятой экспрессии, доходящей до пламенной экстатичности, есть нечто родственное скрябинскому этюду dis-moll, хотя соотношение различных образных сфер и общий план развития носит у Рахманинова иной характер. Драматическая патетика и героика соединяются в этом его этюде с чертами проникновенного лиризма. Чрезвычайно выразителен контраст «аппассионатной» первой темы, которая с самого начала звучит мощно и вызывающе, и светлого поэтического образа, возникающего в среднем разделе. Эта же лирическая тема снова появляется в коде после грозного нарастания, приводящего к динамизированной по изложению репризе. Заканчивается этюд тихо, умиротворенно. Но у слушателя остается впечатление, что это только временное успокоение перед новыми тревогами и бурями.

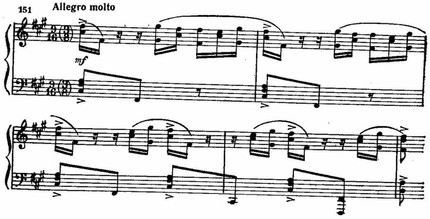

Едва ли не самое широкое признание у пианистов нашел шестой этюд a-moll. По словам самого Рахманинова, замысел этого этюда был подсказан ему сказкой о Красной Шапочке и Волке. Однако образы простой детской сказки, не лишенной оттенка добродушной иронии, преломляются в творческом сознании композитора очень своеобразно. В музыке рахманиновского этюда слышится трагический ужас и смятение перед чем-то грозным, неумолимо жестоким, надвигающимся на человека с роковой неотвратимостью. Нельзя не услышать здесь сходства с теми страшными образами бесчеловечной, злой силы в искусстве XX века, которые были порождены социальными катастрофами и войнами нашего времени. Самая манера фортепианного изложения с ее токкатной остротой и колкостью, жесткими ритмическими акцентами и обнаженностью механически-моторного начала соприкасается с новыми стилистическими тенденциями, заявляющими о себе в творчестве композиторов более молодого поколения. В то же время этюд проникнут огромной драматической экспрессией, захватывая своей неудержимо стремительной ритмической энергией и волевым напором.

Наиболее развернутым авторским программным комментарием мы располагаем к седьмому этюду c-moll. Как указывал композитор, этюд написан в характере траурного марша. Но эта форма расширяется им до масштабов монументального живописного полотна. Начальная тема представляет собой, по словам Рахманинова, марш. Далее появляется новая тема (росо meno mosso, за три такта до смены знаков при ключе), напоминающая пение хора. Эта широкая скорбная мелодия, идущая на фоне ритмически ровного сопровождения шестнадцатыми, звучит в начале глухо и затаенно, лишь постепенно усиливаясь и вырисовываясь с большей рельефностью. Создается эффект медленно приближающегося шествия. В момент кульминации, при возвращении в основную тональность, согласно тому же авторскому объяснению, слышится перезвон колоколов. В заключительных тактах в виде краткой реминисценции снова появляется начальная маршевая тема.

Эпическая картинность музыки сочетается в этой пьесе с подчеркнуто экспрессивными декламационными акцентами и суровым, мрачным драматизмом общего эмоционального колорита.

Восьмой этюд d-moll, написанный позже других, по изложению близок к шопеновским формам пианизма. Но интонационный склад его типично рахманиновский. Как и в этюде fis-moll из этого же цикла, характерную выразительную окраску придает музыке настойчивое повторение одного мелодического оборота, окрашенного здесь в мягкие элегические тона. Эта элегическая окраска подчеркивается дважды возникающей в коде «рахманиновской гармонией».

Завершается цикл пышным, блестящим по звучанию этюдом D-dur, написанным в широкой фресковой манере. Как и в некоторых других этюдах-картинах этого цикла (например, в седьмом, c-moll), музыка достигает здесь подлинно симфонического размаха. Композитор характеризовал этот этюд как восточный марш. Однако это определение так же как и другие его программные характеристики, неполно раскрывает сущность авторского замысла. Пестрое чередование причудливых, порой скерцозно окрашенных образов позволяет представить себе картину, сходную с той, которая рисовалась В. В. Стасову в глинкинском Марше Черномора: «. картина идущего народа, идущего, играющего, дующего, колотящего кто на чем попало,— иной на нежных игрушечных вещицах, иной на музыкальных уродах-чудовищах. ». Отдельные обороты ориентального характера слышатся и в музыке рахманиновского этюда (например, ход на увеличенную секунду в основной теме с ее прихотливым ритмом и насыщенностью гармоний хроматизмами). Но в общем восточный колорит его весьма условен. Многие места звучат совершенно по-русски.

Такова, особенно, суровая эпическая тема среднего раздела (l’istesso tempo), с которой заметно перекликается кода финала из созданной Рахманиновым двумя десятилетиями позже Третьей симфонии:

Мощные удары полнозвучных аккордовых комплексов во вступительных тактах и затем далее, при подходе к среднему эпизоду и в коде этюда, напоминают праздничный перезвон колоколов. Все это сливается в одну сочную по краскам, монументальную картину торжественного народного шествия.

Источник