Гамма Римского-Корсакова

Симметричные лады в музыке — лады модального типа (см. Модальность), звукоряд которых образуется делением равномерно темперированной (12-полутоновой) октавы на одинаковые интервалы или их комбинации («ячейки»).

Содержание

Общая характеристика

Определение «симметричный» обозначает (только в данном контексте) специфическое свойство симметричных ладов — возобновляемость ячеек в структуре, например, блок триполутон+полутон «симметрично» заполняет октаву: 3+1 | 3+1 | 3+1 [1] . Обобщённый термин «симметричные лады», предложенный Ю.Н. Холоповым в 1970-х гг., используется только в русском музыкознании; в Европе и США ему близок термин «лады ограниченной транспозиции» (предложен О. Мессианом, фр. modes à transposition limitée ). В учении о гармонии Холопова одиннадцать симметричных ладов [2] , у Мессиана их семь [3] . Наиболее часто в профессиональной музыкальной практике встречаются первый лад (2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2; также известен под названиями «целотоновый лад», «увеличенный лад») и второй (известен как «уменьшённый лад»; его звукоряд известен под названием «гамма Римского-Корсакова», в англоязычной традиции — «октатоника» (англ. octatonic scale ) [4] ; 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 либо 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1).

Искусственность структуры звукорядов, с одной стороны, придаёт симметричным ладам экзотическое звучание (отсюда ограничение их этоса областью «сказочности», «инфернальности», метафизического «вечного сияния» и т.п. [5] ), с другой стороны, сильно ограничивает или даже делает невозможным модуляционное развитие и ведёт к ладовой статике. По этой причине какой-либо один избранный симметричный лад (за вычетом гемитоники, которую чаще считают интервальной системой, но не «ладом») не используется как единственный принцип звуковысотной организации целого. Чаще всего симметричные лады внедряются в гармонию конкретного музыкального произведения как модализмы, либо (в XX в.) комбинируются друг с другом и с другими техниками композиции. Примером может служить сцена боя Руслана с Черномором («Руслан и Людмила» Глинки, № 21), написанная в целом в рамках мажорно-минорной тональности (гармонии, характеризующей Руслана), с разнообразными и изобретательными вкраплениями увеличенного лада (гармонии, характеризующей Черномора).

Исторический очерк

На Западе намеренно и систематически симметричные лады первым начал использовать Ф. Лист (например, в фортепианной сонате «По прочтении Данте» [1849] и в «Фауст-симфонии» [1856]), в России — М.И. Глинка (в опере «Руслан и Людмила» 1842 г.: Акт I, сцена похищения Людмилы, сцена поединка Руслана с Черномором и др.). Во второй половине XIX и начале XX вв. симметричные лады встречаются у А.С. Даргомыжского [6] , особенно последовательно и многообразно — у Н.А. Римского-Корсакова [7] , также у А.К. Лядова [8] , А.Н. Скрябина [9] , К. Дебюсси [10] и раннего М.Равеля, А.Н. Черепнина [11] . В первой половине XX в. чаще других к симметричным ладам обращались И.Ф. Стравинский [12] и Мессиан [13] , иногда также В. д’Энди [14] , Б.Барток [15] , Л.Даллапиккола и др. Симметричные лады также используются (наряду с другими модальными техниками) в джазе.

Источник

solfamusictheory

This WordPress.com. site is about music theory and methodology

лады Римского-Корсакова

Лад в музыке

Конспекты по элементарной теории музыки. Содержание

«…Каждая музыкальная пьеса должна описать определённое состояние души, определённую душевную настроенность…» – цитата из «Лекций по эстетике» немецкого философа эпохи Просвещения Краузе. За эту «определенную душевную настроенность» в музыке отвечает в первую очередь лад (mode) как одно из средств музыкальной выразительности.

Традиционно термин лад (mode) трактуется в музыке как система звуковысотных отношений, звукоряд, объединенный центральным тоном или созвучием.

Окраска лада в первую очередь зависит от его наклонения – мажорного или минорного, обусловленного соответствующим интервалом большой либо малой терции между 1-й и 3-й ступенями звукоряда.

Эволюция лада включает в себя разрастание звукоряда от трихорда, тетрахорда к гексахорду, гамме. Отсюда и эволюция категории устоя: тоника как основной звук – интервал (октава, квинта или терция) – консонирующее трезвучие – диссонирующий аккорд – серия (в додекафонии).

Лад как согласие между звуками принадлежит к коренным эстетическим категориям музыки, совпадая в этом значении с понятием «гармония»[1]. Иными словами, сущность лада заключается в определенной звуковысотной организации, влияющей на интонационный строй и гармонию музыкального произведения .

Философские труды Платона и Аристотеля включают в себя разделы, описывающие влияние различных ладов на настроение и проявления характера. Аристотель отмечал, что интонации каждого лада соответствуют определенному характеру или эмоциональному настрою. Так, он считал звучание дорийского лада «мужественным» и уравновешенным, а также полезным для воспитания. (Аристотель «Политика» VIII 7, 1342 b). В этом отношении дорийский лад нередко противопоставляли фригийскому как экстатическому.

В ладовую систему Древней Греции входили шесть основных ладов: эолийский, ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский.

Лады в средневековой европейской музыке

Лады в средневековой европейской музыке переняли названия греческих. Семь основных ладов можно построить от семи основных ступеней диатонического звукоряда: ля, си, до, ре, ми, фа, соль.

Эолийский лад соответствует натуральному минору:

Локрийский — особый лад, не имеющий определённого ладового наклонения. В основе – лежит уменьшённое трезвучие. Генетически связан с так называемым гипофригийским ладом:

Ионийский лад соответствует натуральному мажору:

Дорийский лад соответствует натуральному минору с высокой шестой ступенью:

Фригийский лад соответствует натуральному минору с низкой второй ступенью:

Лидийский лад соответствует натуральному мажору с высокой четвёртой ступенью:

Миксолидийский лад соответствует натуральному мажору с низкой седьмой ступенью:

Гамма — замкнутый звукоряд в диапазоне одной или нескольких октав. Гамма семиступенного лада состоит из 2-х тетрахордов. Тетрахорд ( от греч . τετράχορδον – четы рёхструнный ) — четы рёхступенный звукоряд:

Пентатоника (от др.- греч. πέντε — пять и τόνος — тон) — бесполутоновая пятиступенная ладовая система (ангемитоника), все звуки которой могут быть расположены по восходящим чистым квинтам.

Пентатонический звукоряд имеет пять вариантов строения:

В отличие от гамм семиступенных ладов, состоящих из 2-х тетрахордов, пентатоническая гамма состоит из двух трихордов.

Трихорд ( от греч . trixordos – трёхструнный ) трёхступенный бесполутоновый (ангемитоновый) звукоряд, характерный для пентатоники:

В европейской музыке последних столетий утвердились две контрастные ладовые системы — мажор и минор.

Мажор (франц. majeur, итал. maggiore, от лат. major — больший; также dur, от лат. durus — твёрдый) — лад, в основе которого лежит большое (мажорное) трезвучие, а также мажорная окраска (наклонение) этого трезвучия. Структура мажорного лада (например, C-dur, или до мажор): тон-тон-полутон-тон-тон-тон-полутон. Тоны мажорного трезвучия совпадают с 4-м, 5-м и 6-м тонами натурального звукоряда. Мажорный лад имеет светлую окраску звучания, противоположную окраске минора, что составляет один из наиболее важных эстетических контрастов в музыке. Мажор («мажорность») может пониматься и как ладовая окраска, обусловленная интервалом большой терции между первой и третьей ступенями лада.

Швейцарский теоретик музыки Глареан в 1547 писал, что ионийский лад (современный натуральный мажор) – самый распространенный во всех странах Европы и что «за последние… 400 лет этот лад так полюбился церковным певцам, что, увлечённые его притягательной сладостью, они переменили лидийские напевы на ионийские».[7]

К 18 в. мажор приобрёл свой классический вид с опорой на три главных аккорда – Т, S, D, и стал доминирующим типом ладовой структуры. В конце. 19 в. мажор эволюционировал в сторону обогащения недиатоническими элементами и функциональной децентрализации. В современной музыке мажор существует как одна из основных звуковысотных систем.

Минор — лад, в основе которого лежит малое (минорное) трезвучие, а также минорная окраска (наклонение) этого трезвучия (например, c-moll, или до минор). Строение минорной гаммы: тон-полутон-тон-тон-полутон-тон-тон. Лад такой структуры называется натуральным минором. Он характерен для русской народной музыки. Встречается и в музыке других народов. Минор имеет тёмную окраску звучания, противоположную мажору, что составляет один из важнейших эстетических контрастов в музыке. Минор («минорность») может восприниматься и как ладовая окраска, обусловленная интервалом малой терции между первой и третьей ступенями лада.

В процессе развития музыкального искусства сформировались 3 вида минора: натуральный, гармонический и мелодический.

Минорный лад с повышенной седьмой ступенью называется гармоническим. Примерно с 17 века он стал основной разновидностью минорного лада.

Минорный лад с повышенными шестой и седьмой ступенями называется мелодическим, применяеся значительно реже чем гармонический минор (И. С. Бах. Ария №47 из «Страстей по Матфею», Э. Григ. Вальс соч.12, № 2 из «Лирических пьес»).

Условно диатонические лады:

1) гармонический мажор с VI пониженной ступенью:

2) гармонический минор с VII повышенной ступенью;

3) дважды гармонический мажор с II и VI пониженными ступенями (арабский лад):

4) Дважды гармонический минор с IV и VII повышенными ступенями (цыганская или венгерская гамма):

5) мелодический мажор с VI и VII пониженными ступенями;

6) мелодический минор с VI и VII повышенными ступенями

Ладовые системы нового времени

Из современных ладов большое значение имеют увеличенный и уменьшённый лады, введенные в употребление в середине 19 века.

В увеличенном ладу шесть звуков расположены последовательно по тонам, седьмой звук-повторение тоники. Написание увеличенного лада свободное – любой звук можно заменить энгармонически:

Впервые этот лад применил М. Глинка для характеристики Черномора в опере «Руслан и Людмила».

Впоследствии и другие композиторы использовали этот лад для создания призрачных образов (К. Дебюсси, прелюдия «Паруса»).

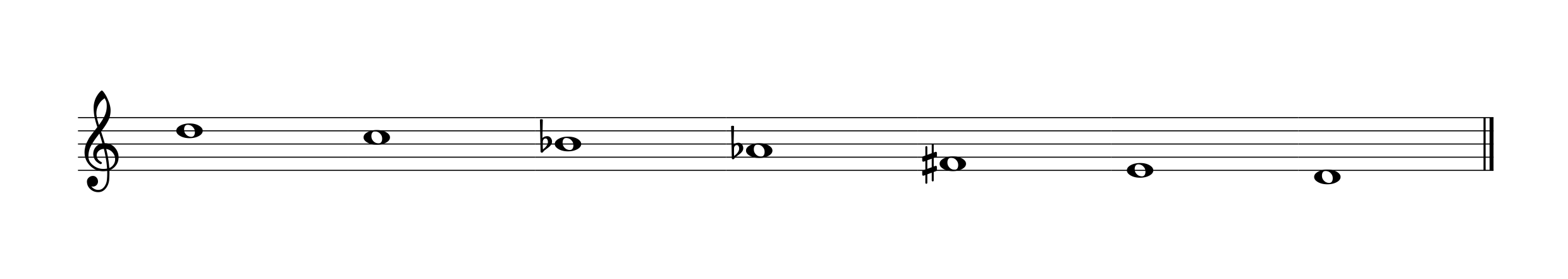

Уменьшённый лад строится путём чередования тонов и полутонов. В основе его – Ум 53 или Ум 7. Он встречается у Римского-Корсакова в сказочных произведениях, и имеет также название «гамма Римского-Корсакова»,

Увеличенный и уменьшённый лады получили более широкое применение в музыке 20 века.

Ц. Когоутек: «Уже композиторы «Могучей кучки» и позднее французские импрессионисты своим творчеством подорвали многолетнее господство мажорных и минорных ладов. Национальные музыкальные школы находили обильную пищу для своего творчества во вновь открытых ладах народной музыки. Народная музыка, особенно восточная … была животворным импульсом для общепринятых классико-романтических норм в области всех музыкальных элементов».[4]

В итоге основная классификация ладов может быть представлена следующим образом:

1) ангемитоновые (бесполутоновые) лады;

2) диатонические средневековые лады;

3) условно диатонические лады;

4) искусственные (симметричные– термин Ю. Холопова) лады: увеличенный, уменьшённый, в т.ч. лады ограниченной транспозиции О. Мессиана.

Высотное положение лада называют тональностью. В названии тональности отражено название первой ступени звукоряда (тоники) и ладовое наклонение. Например: фа мажор, фа минор, ре мажор, ре минор.

Квинтовый (или кварто-квинтовый) круг — это наглядная схема кварто-квинтовых отношений тональностей:

Обратите внимание, что тональности с 6-ю ключевыми знаками энгармонически равны: соль-бемоль мажор (Ges-dur)=фа-диез мажор (Fis-dur), а ми-бемоль минор (es-moll)=ре-диез минор (dis-moll).

1. Асафьев Б. Путеводитель по концертам. – М.,1978.

2. Берков В. Гармония. // Музыкальная энциклопедия (под ред. Ю. В. Келдыша). Том 1. – М., 1973.

3. Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л., 1985.

4. Ц. Когоутек. Техника композиции в музыке XX века. Новые лады. М., 1976. С. 57.

5. Краузе Ф. Лекции по эстетике. // Музыкальная эстетика Германии XIX века. Том 1. – М., 1981.

6. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1973. С. 46.

7. Холопов Ю. Лад. // Музыкальная энциклопедия (под ред. Ю. В. Келдыша). Том 3. – М., 1973.

Источник