Сделай сам

|       Автор: Михаил Южаков       Дата публикации: 05 октября 2018 г. |

В статье приведены примеры электроники для пьезодатчика, установленного на цельнокорпусных электрогитарах: пассивно-активный вариант, активный и чисто пассивный.

1. Пассивно-активный вариант

У становлен на гитаре «Прынцесса»:

Изначально пьезу ставить не собирался, но наткнулся на ибее на пьезобридж Tune-O-Matic за 45 долларов и загорелся (на правах рекламы).

Всем хорош, но высоковат: пришлось бока подпиливать:

Схема активно-пассивная: магнитный датчик без усилителя, может работать без батарейки. Усилитель пьезы простейший, так как много места под электронику не планировалось.

Обратите внимание на номинал конденсатора С1: вместе с резистором R2 он образует цепь коррекции, поднимая АЧХ на частотах спада гитарного комбика. Более подробно об этом говорится в подразделе 2. Конденсатор C2 даёт спад АЧХ на частотах после 10 кГц, где наиболее слышен шорох пальцев о струны.

Переключатель SW1 принудительно отключает пьезодатчик; в силу примитивной схемы его слышно даже в правом по схеме положении переменного резистора R4, который служит смесителем пьезы с магнитным датчиком либо регулирует уровень громкости при отключенной пьезе.

1.1. Магнитный датчик, звукоизвлечение пальцами.

1.2. Магнитный датчик плюс пьеза (переменный резистор R4 в правом по схеме положении), звукоизвлечение пальцами.

Пьеза на максимум (переменный резистор R4 в левом по схеме положении) , звукоизвлечение пальцами.

На пьезе играть с непривычки неприятно, чувствуется шорох пальцев. На записи звучит гораздо чище (запись не обрабатывалась).

2. Активный вариант

У становлен на гитаре Les Paul Aria Pro II корейского производства, имеющей довольно звонкий тембр звучания. Пьезобридж тот же.

Здесь под видом стандартных органов управления установлен полностью активный темброблок.

Помимо работы с пьезой, активный темброблок позволяет управлять в некоторых пределах тембром и характером звучания датчиков. Рассмотрим это подробней.

Магнитный датчик электрически представляет из себя колебательный контур с собственной индуктивностью, ёмкостью и сопротивлением потерь. Кроме того, в стандартном включении еще имеет место быть нагрузка в виде темброблока и ёмкость кабеля:

Подключаем датчик к усилителю с низким выходным сопротивлением, при этом ёмкость кабеля отсекается усилителем, а пассивный темброблок выбрасываем.

В результате увеличится резонансная частота контура и добротность.

Для примера прослушаем две записи.

2.1 Первая запись – передний датчик на пассиве, звукоизвлечение медиатором.

2.2. Вторая – передний датчик на активе.

Похож на отсечку, но работают обе катушки, фона нет.

Такой звук для Лес Пола неспецифичен, поэтому в активном темброблоке использую эмулятор пассива:

R1R2C1 – имитация нагрузки темброблока; её можно приближенно заменить на один резистор 250 кОм. C2 – ёмкость кабеля. В качестве переключателей используются пуш-пульные потенциометры. По умолчанию (ручки утоплены) – эмуляция пассива. Когда SW1 выключен (ручка поднята), контур сохраняет «гибсоновский» тон, но звук становится более искристым; использую эту комбинацию для игры пальцами:

2.3. Звукоизвлечение пальцами, актив с эмуляцией ёмкости кабеля.

И наконец, комбинация SW1 включен, SW2 отключен даёт более «линейный» (не окрашенный) звук. Полная схема:

На операционнике DA1.1 собран канал переднего датчика. Переменный резистор R4, установленный на месте регулятора громкости переднего датчика в стандартном темброблоке, служит смесителем сигнала магнитного датчика и пьезы. Его ручка переключает переключатель SW1 на схеме. Аналогично на DA2.1 собран канал заднего датчика.

Переменный резистор R8 – общий регулятор громкости с тонкомпенсацией, установлен на месте регулятора «Тон» переднего датчика (привычный регулятор тона в схеме отсутствует). Потенциометр R22 – регулятор громкости пьезодатчика, установлен на месте регулятора «Тон» заднего датчика.

Рассмотрим более подробно канал пьезодатчика. Помимо усиления и согласования выходного сопротивления, канал реализует частотную коррекцию в двух областях:

2.4 Подъём частоты начиная с 5кГц.

Как известно, гитарный комбоусилитель имеет частотный спад на частотах начиная примерно с 5кГц. Это обусловлено тем, что сам магнитный датчик имеет подъем напряжения с ростом частоты (более подробно это описано в этой замечательной статье). Пьеза же такого подъёма не имеет; существуют комбики для электроакустических гитар с пьезозвукоснимателями – они имеют более равномерную частотную характеристику. Если же мы планируем включать нашу пьезу в обычный гитарный комбик, то надо как-то «выпрямить» его частотную характеристику, убрав частотный спад. Эту задачу выполняет цепь R18C13 на приведённой схеме. Конденсатор C12 устраняет неконтролируемый подъем АЧХ в области более высоких частот.

2.5. Срез частот начиная с 10кГц. В этой области располагаются разного рода шорохи, в частности шорох пальцев о струны. Эту задачу выполняет ФНЧ второго порядка на ОУ DA3.2. Конечно, полностью шорох убрать не удалось – дальнейшее увеличение порядка фильтра ничего, кроме лишних шумов, не принесло.

В результате можем сыграть «Цыганочку» на Лес Поле:

2.4. 100%-ная пьеза:

Хорошую акустическую гитару, конечно, пьеза на электрухе не заменит, но звучание на чистом звуке разнообразит однозначно.

P.S. В приведенных выше схемах все конденсаторы керамические; редкие пуш-пульные потенциометры номиналом 25кОм заказывал на АлиЭкспрессе. Печатная плата размером 6х3 см под планарный монтаж двусторонняя (расположение элементов с обеих сторон). Это позволило разместить плату вместе с батарейкой в стандартный отсек темброблока (в противном случае пришлось бы резать дополнительный отсек под батарейку). Кнопка теста батарейки и светодиод расположены сзади, на фальшпанели темброблока.

3. Попытка пассивного согласования

В Интернете приходилось читать сообщения типа «согласовал пьезу на пассиве с магнитным датчиком, с помощью резисторов подмешал к пьезе сигнал звукоснимателя». Что же, попробуем.

В чистом виде, конечно, электрическое согласование невозможно. На низах пьеза имеет практически ёмкостное сопротивление с большим модулем импеданса – магнитный датчик будет «подсаживать» сигнал. Частично это можно устранить с помощью резисторов.

Также непонятно, как поднять АЧХ, компенсировав спад частот гитарного комбика (п.2.4). Впрочем, смешивание сигналов частично решит и эту проблему – недостающие «верхи» также даст магнитный датчик. Что же тогда останется от сигнала пьезы.

Самый простой вариант пассивной схемы – это задействовать потенциометр «Тон» на стандартном лесполовском темброблоке как смеситель, выкинув конденсатор:

Тестирование проводим на пьезобридже Лес Пола п.2. Можно сравнить результат со звуком п.2.4.

3.1. В положении ручки «Тон» 100% звук примерно как у чистой пьезы на «Прынцессе» (п.1.3) – басов маловато, шорох чувствуется.

3.2. Пробуем крутить ручку в сторону магнитного датчика на 25%. Басов прибавляется, верхи убывают. Фон возрастает.

3.3. И еще на 25% (ручка посредине). Добавились еще щелчки. Они именно «систематические» — это не дребезг контактов и т.д.

По записи это еще ничего, но в живую играть неприятно. Моё мнение – актив с пьезой рулит.

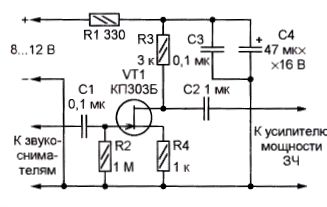

4. Транзисторный вариант схемы

Вариант схемы для Лес Пола на транзисторах. Потребление на порядок меньше, чем у приведенной в разделе 2 схемы, расчетное отношение сигнал/шум лучше на 3дБ. Налаживания не требует.

Источник

Однако, сделал пьезодатчик

Не был уверен, что в домашней мастерской такое вообще получится, — но получилось. Звук на моей малайзийской фанерке мне нравится даже больше, чем тот, что долетает до ушей по воздуху! Запишу, как будет возможность.

Схему предусилителя с фантомным питанием разработал киевский радиоинженер Алексей Михайлович Соколюк. Она проста до гениальности и, к тому же, зарекомендовала себя в деле — в гитарном классе ДМШ и в ансамбле народных инструментов. Батарейка не нужна, в гитаре пришлось лишь просверлить отверстие под разъём XLR-mini. Но, правда, в комбик не воткнёшь. Только в пульт.

А фишка в том, что не только предусилитель, но и сам датчик — балансный. Он состоит из двух кристаллов с отводом от средней точки. Следовательно, минимум наводок даже на шнуре, ведущем от кристалла к плате — уровень шума в целом ниже, чем собственный шум моего пульта.

Блин, как же сейчас всё просто! Любая информация, любая элементная база! Я помню, как в отрочестве лазил по свалкам с бокорезами и выкусывал какие-то заплесневелые резисторы с каких-то ржавых геттинаксовых плат, чтобы спаять детекторный приёмник; ходил в библиотеку за журналами «Радио», а там — вырванные страницы со схемами. Эх, молодость.

Источник

Звукосниматель для гитары — из пьезоэлементов зажигалок

Судя по публикациям и форумам в Интернете, вопросы адаптеризации таких распространённых музыкальных инструментов, как гитары, интересуют многих радиолюбителей. И хотя современная промышленность предлагает для этой цели очень широкий ассортимент разработанных профессионалами звукоснимателей, радиолюбители продолжают экспериментировать и создавать свои оригинальные конструкции, нередко используя в новом качестве детали самых обыденных вещей.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей описание звукоснимателя для гитары, изготовленного на основе пьезоэлементов… от газовых зажигалок.

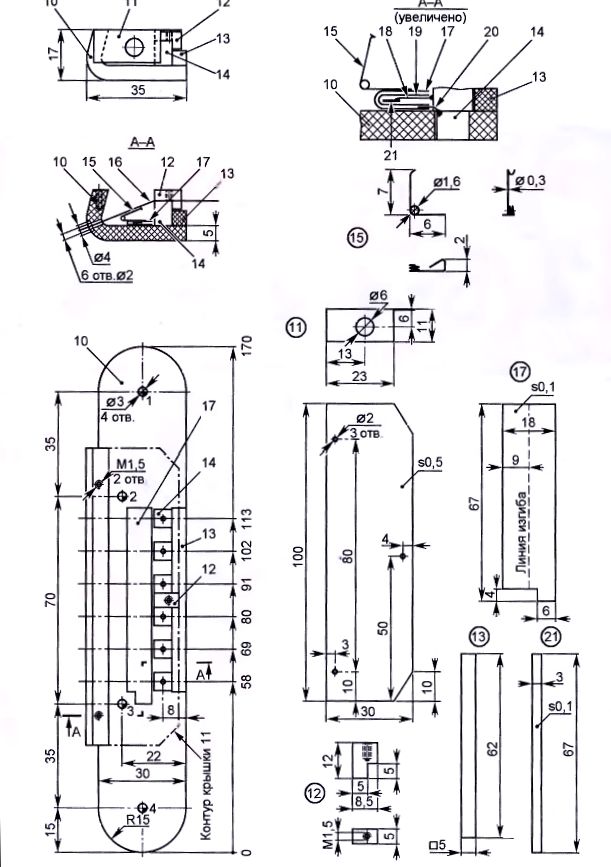

Изготовление предлагаемого пьезозвукоснимателя состоит из трёх основных этапов:

- первого и самого трудоёмкого — извлечения из зажигалок и доводки пьезоэлементов для их использования в гитаре;

- изготовления подставки, на которой крепятся струны и пьезоэлементы;

- правильной установки и крепления подставки на верхней деке гитары.

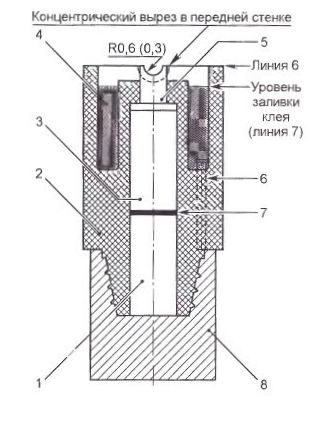

Итак, начинаем первый этап. Извлекаем содержащий пьезоэлементы узел (назовём его для краткости модулем) из зажигалки и разбираем его. Весь ударный механизм вместе с гвоздиком 6 (рис. 1) удаляем, оставляем только корпус 2 с пьезоэлементами. Их в модуле два: верхний 3 и нижний 1. Между ними находится медная токовыводящая пластина 7. На верхней части элемента 3 закреплена малая наковаленка 5, а нижний конец элемента 1 утоплен в массивную нижнюю наковальню 8. При срабатывании ударного механизма (ударе по верхней наковаленке) пьезоэлементы деформируются и вырабатывают высокое напряжение. Пьезоэлементы включены параллельно. В момент удара верхняя наковаленка 5 через ударный механизм, пружину и гвоздик взаимодействует с нижней наковальней 8 и коромыслом, включающим газ в зажигалке. Выводом высокого напряжения является медная пластина 7, в которую впрессован «высоковольтный» (условно назовём его так) алюминиевый провод. Место соединения герметизировано клеем. Для работы в качестве звукоснимателя гитары необходимо соединить верхнюю и нижнюю наковальни одну с другой и с общим проводом, а объединённые «высоковольтные» выводы пьезоэлементов всех струн — с входом усилителя ЗЧ.

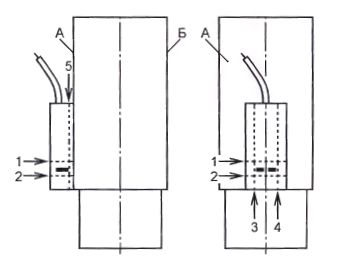

Но прежде необходимо удалить алюминиевые «высоковольтные» провода и подпаять вместо них медные. Для этого лобзиком вначале делаем пропилы по штриховым линиям 1—4, как показано на рис. 2 (перпендикулярно стенке А до касания с ней), а затем — по линии 5 (до встречи с пропилом 1). Всё, что подрезали, аккуратно удаляем. Медный вывод пластины 7 находится между пропилами 1 и 2. Остатки алюминиевого провода аккуратно удаляем из него иголкой. Затем обрабатываем надфилем стенку А и облуживаем медный вывод, не перегревая его.

Далее лобзиком обрезаем пластмассовый корпус модуля чуть выше наковаленки 5 и аккуратно опиливаем его надфилем до уровня верхнего торца этой детали (см. рис. 1, линия 6). После этого подгоняем верхнюю наковаленку под струну, делая в ней кончиком круглого надфиля полукруглую выемку радиусом 0,6 мм на глубину 0,6 мм (диаметр самой толстой нейлоновой струны — 1,13 мм, а металлической — 0,91 мм, следовательно, они будут лежать в такой выемке надёжно). Для первых трёх (нижних) струн выемку можно сделать меньше — радиусом 0,3 мм на глубину 0,3 мм. Одновременно пропиливаем и противоположные стенки пластмассового корпуса модуля. Но их следует дополнительно доработать тем же инструментом: выемку в задней стенке А дополнительно углубить на 2 мм, не уширяя её (струна будет уходить к месту своего крепления через этот паз, и его боковые стенки будут дополнительно предохранять её от соскакивания с наковаленки), а в передней стенке Б расточить по всей полуокружности на 0,2…0,3 мм, чтобы при максимальных колебаниях струна не касалась стенки (иначе будут искажения звука).

Внутреннюю полость корпуса (где ранее располагались пружина и гвоздик 6) заливаем эпоксидным клеем 4 (см. рис. 1) до уровня линии 7. Отверстие снизу, где ранее находился гвоздик 6, снаружи временно залепим пластилином. Клей нужен для того, чтобы избежать поломки пьезоэлемента в процессе эксплуатации, так как на него будет действовать не только сила давления струны, но и поперечная сила. При заливке надо обратить внимание на то, чтобы клей не попал на поверхность корпуса, прилегающую к наковаленке, так как иначе ухудшится передача колебаний струны через неё на пьезоэлемент.

Что касается нижней наковальни, то, с одной стороны, она должна быть массивной, чтобы при колебаниях струны вырабатывалось большее напряжение, но с другой — чем массивнее каждый модуль и вся подставка в целом, тем хуже будут передаваться колебания струн верхней деки гитары, и она перестанет звучать как акустическая. Значит, уменьшив массу нижней наковальни, надо жёстко закрепить её в подставке (например, капелькой суперклея).

Гитарных дел мастера рекомендуют высоту струн над декой в зоне подставки в пределах 9… 15 мм. Высота доработанного, как описано выше, модуля с пьезоэлементами — 14,5 мм, нижней наковальни (от основания до пластмассового корпуса) — 6,4 мм, а толщина подставки из органического стекла в авторском варианте — 5 мм. Значит, высоту наковальни можно уменьшить до 5 мм, одновременно снизив и её массу. Высота струн в этом случае составит примерно 13 мм, т. е. в пределах нормы. Стачивать наковальню надо на абразивном бруске или круге вручную, часто останавливаясь, чтобы не допустить даже едва заметного её нагрева (иначе нижний пьезоэлемент модуля может оторваться от наковальни). Это самая рутинная работа, к тому же, если в распоряжении будут только модули от использованных зажигалок (от длительной эксплуатации в их пьезоэлементах могут появиться трещины, значительно снижающие выходное напряжение), надо подготовить не менее десятка модулей (потом из них надо будет отобрать самые работоспособные, о чём будет сказано ниже).

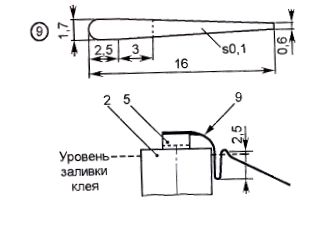

Если будут применяться только металлические струны, то для завершения работы с модулями к ним надо припаять по два вывода. Для выводов я использовал полоски размерами 0,7…0,8×10 мм из лужёной меди толщиной 0,1 мм. Одну такую полоску припаиваем маломощным паяльником к залуженному ранее медному лепестку в средней части модуля, вторую — к верхней части нижней наковальни, под первым выводом (рис. 3). Предварительно на месте пайки в наковальне делаем пропил глубиной 1 мм, залуживаем это место и впаиваем вывод. Работу следует выполнять острым жалом мощного паяльника, причём быстро. Чтобы не допустить нагрева нижней наковальни, её и верхнюю наковаленку перед пайкой следует несильно сжать в ручных тисках.

Верхняя наковаленка будет соединяться с общим проводом через струну. Если предполагается использовать синтетические струны, то нижние три не имеют металлической навивки, поэтому в модули необходимо добавить ещё одну деталь — контакт 9 (рис. 4), соединяющий наковаленку 5 с общим проводом. Его вырезаем из той же лужёной фольги и сгибаем по штриховой линии. Перед заливкой эпоксидного клея контакт 9 изогнутой частью вставляем между верхней наковаленкой и задней стенкой корпуса модуля. Узкую часть контакта загибаем через пропил в задней стенке, а широкую — на наковаленку, выгнув в форме желобка (в последующем он будет прижат к наковаленке струной). После этого заливаем клей. Во избежание искажения звука желобок контакта не должен выступать за пределы наковаленки. Все острые кромки притупляем, чтобы они не резали струны.

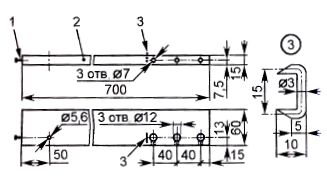

Доработанные модули, как уже говорилось, необходимо протестировать. Для этого рекомендую изготовить простое приспособление на основе доски сечением примерно 60×15 и длиной около 700 мм (рис. 5). В её правом (по рисунку) краю сверлим три отверстия диаметром 7 мм, а перпендикулярно им — три отверстия диаметром 12 мм. С гитары временно снимаем колки и вставляем их в семимиллиметровые отверстия. Возле левого (рабочего) отверстия диаметром 12 мм забиваем в доску П-образную скобу 3, согнутую из проволоки диаметром 3 мм, а слева, в 50 мм от конца доски 2, сверлим отверстие диаметром 5,6 мм, в которое будем вставлять модули для тестирования. В торец доски забиваем гвоздь 1. На нём будем закреплять один конец испытательной струны, а второй через наковаленку проверяемого модуля и скобу 3 пойдёт на колок. Испытательную стальную струну диаметром 0,3 мм я извлёк из военно-полевого провода, разделав его отрезок длиной 700 мм (эта струна позже понадобится для изготовления прижимных пружин).

Тестирование модулей сводится к установке нижней наковальни в соответствующее отверстие доски 2, натяжению струны и оценке уровня сигнала, формируемого пьезомодулем. Для сопоставимости результатов струну всякий раз необходимо натягивать приблизительно одинаково (довольно точно это можно установить по её звучанию на слух). Струну и вывод от нижней наковальни объединяем в один (общий) провод, а другой соединяем со средним («высоковольтным») выводом и входом усилителя для подключения пьезозвукоснимателя. Модули отбираем по одинаковому уровню звучания. Можно использовать для тестирования и НЧ-осциллограф, отбор в этом случае ведут по уровню выходного напряжения (его размаху примерно 0,1 В).

Второй этап — изготовление подставки. Пытаться использовать «родную» деревянную я не пробовал, так как она в моей гитаре отсутствовала. На похожей я определил её примерные размеры (170×30 мм) и расстояние между струнами — 11 мм. Это для гитары с мензурой (о мензуре позже) 610 мм. У гитары с мензурой 620 мм расстояние между струнами на подставке равно 11,5 мм. Так что разметку отверстий для пьезомодулей производите исходя из размеров на вашей гитаре.

У меня под рукой оказалась прямоугольная пластина с завёрнутыми краями из листового органического стекла толщиной 5 мм. Поскольку натянутые струны стремятся опрокинуть подставку и создают суммарное усилие в 70 кг (такое значение приводится на многих сайтах в Итернете для металлических струн, первоисточник неизвестен), ширину её принял равной 35 мм. Исходя из этих условий, выполнил чертёж подставки в натуральную величину (рис. 6, деталь 10). Из-за сомнений в надёжности клеевого соединения и, главное, сохранения возможности лёгкой замены пьезомодулей решил крепить подставку четырьмя винтами (в точках 1—4) с широкими гайками с внутренней стороны верхней деки корпуса гитары. Однако первоначально на месте отверстий под эти винты просверлил отверстия сверлом диаметром 1 мм, а доводку до нужного размера оставил до установки подставки на место.

Разметку подставки 10 делал острой чертилкой, разместив заготовку прямо на чертеже. Выпилил подставку лобзиком. Шесть сквозных отверстий под струны просверлил диаметром 2 мм, а затем с наружной стороны рассверлил до диаметра 4 мм на глубину 2 мм. Перед сверлением отверстий под модули с пьезоэлементами необходимо уточнить, какое сверло для этого потребуется: его диаметр надо подобрать таким (пробным сверлением в том же материале), чтобы наковальни модулей входили в отверстия с небольшим усилием или свободно, но без люфта (у меня оказались модули с наковальнями диаметрами 5,4 и 5,7 мм). С нижней стороны подставки 10 их закрепляем капельками клея.

Затем из органического стекла той же толщины, что и подставка 10, изготовляем упор 13 и стойку 12, приклеиваем их к подставке, после чего капелькой клея приклеиваем к упору модули. Далее из лужёной медной фольги вырезаем шину 21 и экран 17, сгибаем последний по штриховой линии под прямым углом, приклеиваем к подставке 10 рядом с модулями 12 (раскрывом к ним) и припаиваем к нему все нижние выводы (от наковален) пьезомодулей, обрезая чрезмерно длинные. Затем из пропара- финенной бумаги по размерам экрана вырезаем прокладку 19, изгибаем её по той же линии и вкладываем в разворот экрана 17, накрыв таким образом места паек выводов модулей. В разворот прокладки вкладываем шину 21 и припаиваем к ней средние выводы всех модулей, после чего накрываем её верхней стороной прокладки 19 и прижимаем верхней стороной экрана 17. Получился этакий «слоёный пирог», «начинка» и оболочка которого объединяют пезоэлементы модулей в единое целое. Сверху к экрану 17 (напротив каждого модуля) припаиваем по пружине 15, изготовленной из той же стальной жилки военно-полевого кабеля (навивал ровно три витка на сверло диаметром 1,4 мм, после высвобождения конца оставалось примерно 2,75 витка — ровно столько, сколько нужно). На одном конце пружины формировал небольшой (диаметром примерно 2 мм) крючок для захвата струны снизу, на другом — треугольничек, чтобы крепче держала пайка. Назначение пружин — соединять с общим проводом все струны, а через них — верхние наковаленки всех модулей. Вид на подставку с установленными на место пьезомодулями 14, упором 13, стойкой 12, экраном 17 и пружинами 15 показан на рис. 7.

Декоративную П-образную крышку 11 изготовил из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Для крепления её к подставке 10 использовал три винта М 1,5×4, в одной из боковых стенок закрепил выходное гнездо звукоснимателя под разъём мини-джек 3,5 мм моно (рис. 8). После полировки на крышку химическим способом или с помощью бормашины можно нанести желаемый декоративный рисунок. Разъём обёрнут полоской фольги, которая припаяна к его выводу, соединённому с гайкой крепления. К этой же точке припаяна и оплётка короткого (длиной 25 мм) отрезка экранированного провода, идущего от экрана 17 и шины 21. Головки винтов крепления крышки следует сделать максимально тонкими.

Чтобы правильно закрепить подставку с пьезозвукоснимателем на верхней деке, необходимо определиться с мензурой вашего инструмента. Мензура акустической гитары — это расстояние между двумя крайними точками опоры, на которых свободно колеблется струна (рис. 9): с одной стороны краем верхнего порожка 2 (или нулевого лада), с другой — вершинкой нижнего порожка (косточки) 7. Мензура должна быть выдержана очень точно, так как именно по ней рассчитано положение ладов на грифе 1 (при отклонении мензуры в ту или иную сторону гитара не будет «строить»). Таким образом, прежде чем заменять имеющуюся деревянную подставку 8 с косточкой 7, вновь изготовленной по рис. 6, необходимо точной (стальной) линейкой измерить мензуру вашей гитары. Есть общее правило: вершинка 12-го лада (3) делит мензуру ровно пополам.

Поэтому, если подставка вашей гитары по какой-либо причине отсутствует, необходимо точно измерить на накладке 4 расстояние от нулевого лада до середины 12-го и его значение умножить на два. Вершинкой нижнего порожка для каждой струны в новой подставке будет левый (по рис. 9) край верхней наковаленки пьезомодулей 6. Более подробно об устройстве гитары, её частей и важнейших размерах можно прочитать в Интернете (например, на сайте [1]).

Зная мензуру, приступаем к креплению подставки со звукоснимателем. Для её временного крепления изготовим четыре шпильки из отрезков стальной проволоки диаметром 1 мм, остро заточив их для надёжной фиксации на деке. Сначала ориентируем подставку так, чтобы верхняя и нижняя струны находились на одинаковом расстоянии от конца грифа (вернее, от краёв верхнего порожка 2). Затем выставляем мензуру гитары по первой (нижней) струне с допуском в сторону увеличения на 0,5 мм. Мензуру верхней струны можно выставить с допуском (в ту же сторону) 1,5…2 мм. В высококачественных гитарах с металлическими струнами допуск может достигать +3,5 мм. Это делается для компенсации строя гитары. Зажатая на ладу струна не только уменьшается в длине, что увеличивает частоту колебаний, но ещё и натягивается, дополнительно увеличивая их частоту. О компенсации строя гитары можно подробно прочитать в Интернете (например, в [2]). Учитывая компенсацию строя на каждой струне, можно расположить соответствующим образом и пьезомодули под каждой струной, что только улучшит строй.

Ещё раз уточнив положение закреплённой четырьмя шпильками подставки, переходим к её окончательному креплению: вынимая шпильки по одной, сверлим одновременно в подставке и верхней деке отверстие диаметром 3 мм и закрепляем подставку винтом М3х20 с гайкой. Для переноса гаек на внутреннюю сторону верхней деки использовал указательный палец, к подушечке которого прикреплял их двухсторонним скотчем.

Для предварительного усиления сигнала звукоснимателя использовал однокаскадный усилитель на полевом транзисторе, схема которого показана на рис. 10 [3]. Переделанная гитара звучит хорошо как в акустическом, так и в электроакустическом варианте.

ЛИТЕРАТУРА

Автор: Н. ПОПОВ, д. Левино Вологодской обл.

Источник: Радио №4/2016

Источник