- Початая бутылка коньяку.

- Советское, детское, лирическое

- Дубликаты не найдены

- Ответ на пост «»Солнце, воздух и вода множат силы для труда!» Санаторий-профилакторий среди заводов в мрачной промзоне — депрессия или отдых»

- «Солнце, воздух и вода множат силы для труда!» Санаторий-профилакторий среди заводов в мрачной промзоне — депрессия или отдых

- В Нижегородской области заложили первый камень в основание Сталин-центра

- Стометровая башня-элеватор как арт-объект города. Утопия или реальная возможность?

- Роковой день

- Советские СУ-100 против нацистских “пантер”

Початая бутылка коньяку.

Початая бутылка коньяку,

Гитара чуть расстроена стихами.

Я не искал,а потерял мечту,

Она теперь живет за облаками.

Бокал разбит,и шляпа на столе,

А на душе осколки от мечтаний.

И строчка бледная,как тает на стекле,

Она итог-мечтаний и страданий.

Вот так любовь,уходит в никуда,

Как та строка,стекала с болью струйкой.

Уж не строка,теперь уже вода,

Стекло согрето,старенькой буржуйкой.

Я на стекле,писал что я люблю,

Что я скучаю по тебе одной ужасно.

Что я давно,одну тебя хочу,

Хочу любить,и денем и ночью страстно.

Давно погасла,свечка у икон,

Стекло испачкано,в разводах непонятных.

Суров любви,как ненависть,закон,

Как я устал,от слов судьбы невнятных.

Вот так и в жизни,после передряг,

Разводы на душе снуют и скачут.

Стекло помыть,братишка не напряг,

Да вот душа,и сердце ночью плачут.

Не смыть с души разводов ни когда,

Как не старайся,это бесполезно.

Стекло с душой не сестры,вот беда,

Нам это всем,давно уже известно.

Источник

Советское, детское, лирическое

И тогда, наверняка, мы напьемся коньяка.

И кузнечик побежит сдавать бутылки!

Спотыкнется, упадет, все бутылки разобьет

И получит по зеленому затылку!

Дубликаты не найдены

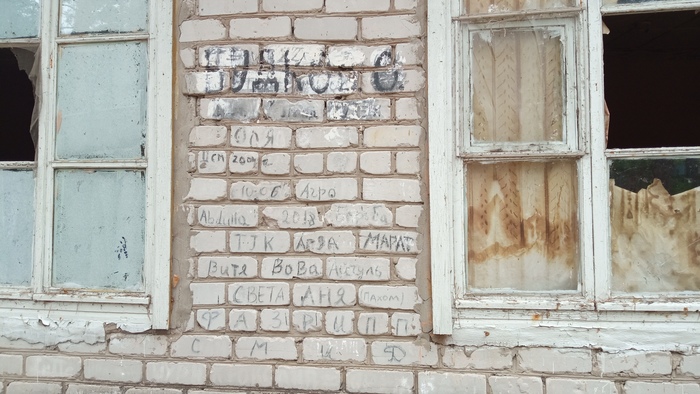

Ответ на пост «»Солнце, воздух и вода множат силы для труда!» Санаторий-профилакторий среди заводов в мрачной промзоне — депрессия или отдых»

Сегодня работали на ДОЛ Аблукова. Пока точки отстаивали, ходил по территории, представлял, как всё было в советское время и завидовал.

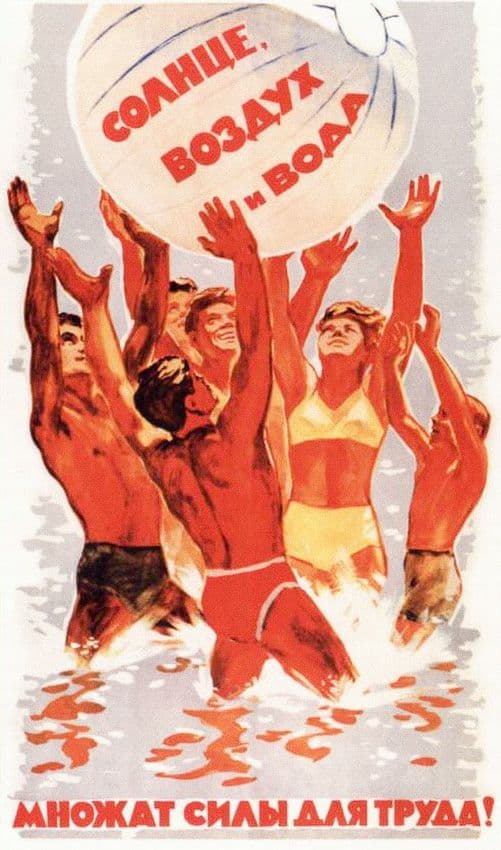

«Солнце, воздух и вода множат силы для труда!» Санаторий-профилакторий среди заводов в мрачной промзоне — депрессия или отдых

В давние времена многие крупные заводы представляли из себя мини-города со своей инфраструктурой и управлением. Столовые, бомбоубежища, медпункты и общежития. Для особо крупных даже строили тепло электростанции, например для АвтоВАЗа.

Множество людей, рождённые в советское время, вспоминают те годы с ностальгией.

Небольшой рассказ нам передал хранитель производственного комплекса профилактория, Иванов В.В.:

Да, в советское время были и негативные моменты, но гораздо больше было положительных.

Заводские путёвки были доступны всегда для всех заводчан. При каждом заводе были отделы, управляющие социально — культурной сферой.

На каждом предприятии была своя медсанчасть. Можно было не ходить в городскую поликлинику, а проходить лечение по месту работы.

В профилакторий можно было записаться четыре раза в год.

А там всё было! И врачи, и специалисты, и стоматологи.

А процедуры! И разные ванны, ультразвуковые и магнитные, массажные комплексы, контрастный душ, физиопроцедуры, лечебная гимнастика, тренажёрный зал, ух!

Питание какое было! Между прочим, из настоящих продуктов!

А те, кто трудился на предприятии в отдалении от города, проходили процедуры по вечерам.

И главное, что всё было бесплатно для работников. За всё платили заводы (То бишь государство).

На территории нашего сегодняшнего героя был целый оздоровительный корпус для работников, в котором находились комнаты с грязевыми ваннами, стоматология, комнаты для массажа, библиотека, склад с питьевой минеральной водой (Волжанка!) и даже небольшой склад ГО.

Довольно примечательное место, ведь не каждый день можно встретить заводской санаторий. К сожалению, его состояние оставляет желать лучшего: разворованные мед кабинеты, сломанное оборудование, протекающие пололки и затопленный подвал. Вдобавок, впечатление немного портят два огромных алабая, которые охраняют внутреннюю территорию здания. Но не смотря на эти моменты внутри ещё есть на что посмотреть и всё ещё можно прочувствовать эхо великого прошлого.

Спасибо за внимание!

Архив омских открыток всё никак не заканчивается. В этот раз Омск советский: Ленинградский мост и Дом со шпилем. Снято осенью 2019

Canon 7d, Canon 70-200 4.0

Фотограф — Алексей Голубев

Больше моих фотографий можете найти тут: vk.com/roofsoldier или instagram.com/roofsoldier

В Нижегородской области заложили первый камень в основание Сталин-центра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Первый камень заложили в месте строительства Сталин-центра — музея, посвященного Иосифу Сталину — в городе Бор в Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Сталин-центр планируют построить на улице Луначарского, рядом с памятником Иосифу Виссарионовичу, установленным секретарем Борского местного отделения КПРФ Алексеем Зоровым на принадлежащем ему земельном участке в 2020 году.

Первый камень заложили на месте строительства Сталин-центра – музея, посвященного Иосифу Сталину

Он рассказал, что в трехэтажном здании Сталин-центра разместится обширная экспозиция, посвященная разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза. В частности, там предполагается выставить подарки и сувениры, которые присылают борскому коммунисту из разных стран мира — например, зажигалка с изображением Сталина из Северной Кореи.

Как отметил секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, Сталин-центр должен стать местом притяжения единомышленников, сторонников социалистической идеи.

Нижегородские коммунисты, ветераны и юнармейцы подготовили послание потомкам с просьбой «помнить великие жертвы и великие подвиги», вложили его в металлическую капсулу и замуровали в бетонный блок, который будет вмонтирован в фасад Сталин-центра. Капсулу вскроют 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне.

Как рассказал корреспонденту РИА Новости инициатор строительства Сталин-центра, «заливка цокольного этажа здания состоится в августе-сентябре 2021 года, затем фундамент должен выстоять и уже в следующем году приступят к его возведению».

Также Зоров уточнил, что получил у городской администрации разрешение на строительство на своем участке жилого дома, которое затем планирует перевести в категорию «коммерческой недвижимости». Ранее в администрации города Бор агентству заявили, что к ним никто не обращался по поводу строительства музея Сталина.

Ранее сообщалось, что 24 июня 2020 года в городе Бор на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, открыли памятник Иосифу Сталину — выполненный из бетона монумент высотой около 3 метров. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила. В свою очередь Зоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил скан определения об отказе в возбуждении административного дела, в котором, в частности, говорится о том, что на принадлежащем ему земельном участке была установлена «декоративная садовая фигура, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является».

Стометровая башня-элеватор как арт-объект города. Утопия или реальная возможность?

Элеватор, построенный в начале 1970-х годов, был первым элеватором вертикального типа в СССР и не имел аналогов в стране. Он возведен по проекту архитектора Валентина Смирнова и доработан Николаем Дегтяревым

— «При возведении этого промышленного сооружения впервые в городе был применен метод скользящей опалубки. Фундаментальное строение было построено всего за 30 дней!

Имеет ли смысл не подвергать сносу объекты, не являющиеся памятниками, но имеющие архитектурную и эстетическую ценность?

Вопрос, возникающий уже не первый год, когда речь заходит об участи фундаментального элеватора на берегу реки Самары. У чиновников на данный момент нет в планах защищать историко-культурное наследие областной столицы. Скорее снести и обустроить обводную дорогу. Понятное дело, что элеватор уже много лет не используется по назначению, и судьба его выглядит сейчас максимально туманно.

Самарский элеватор обладает не меньшей очаровательностью, чем многие признанные мировые эталоны брутализма. Можно привести в пример самарскую фабрику-кухню, которая воплотила идею модернизации исторического памятника архитектуры. Хотя лет 15 назад здание серпа и молота (фабрику-кухню) хотели снести.

Элеватор может так же стать объектом реставрации.

Стометровая арт-башня — это отличный инвестиционный проект в будущее города, в его становлении, как современного и исторического областного центра.

Можно совместить приятное с полезным, так почему бы и нет?

Спасибо за внимание!

Роковой день

В начале ноября 1946 года в Московской области была нелётная погода. Из-за плохой видимости самолёты не могли сесть в аэропорту Внуково и отправлялись на запасные аэродромы в ожидании её улучшения. К несчастью, близилась очередная годовщина Октябрьской революции. На её празднование должны были прибыть делегаты из разных регионов Советского союза. Однако, из-за фактически закрытого аэропорта был риск что многие из них туда не попадут. Тогда руководству аэропорта была поставлена задача обеспечить своевременное прибытие гостей.

Аэропорт Внуково, 1946 г.

Партия сказала: надо, — аэропорт ответил: есть! 5 ноября метеослужба внезапно сообщила, что с 15 до 17 часов в районе аэропорта ожидается улучшение видимости. Экипажи, ожидавшие на запасных аэродромах, сразу ринулись в Москву. Но каково же было их изумление, когда по прибытии, вместо взлётно-посадочной полосы, они обнаружили густой туман, садиться в котором было крайне затруднительно и опасно. Однако, руководство аэропорта не стало отправлять прибывавшие воздушные суда на запасные аэродромы. В итоге, в зоне аэропорта Внуково оказалось одновременно 17 самолётов.

Одним из них был Ли-2, выполнявший грузопассажирский рейс из Ашхабада. До этого он два дня ожидал улучшения погоды в Воронеже. Из-за этого все пассажиры предпочли доехать до Москвы на поезде, так что при полёте во Внуково на борту был только экипаж из 5 человек. Вследствие плохой видимости в районе аэропорта и большой очереди на посадку, самолёт около двух часов нарезал круги в зоне ожидания. Наконец, в 18:07 было дано разрешение на посадку. Метеоусловия в этот момент были очень плохие: видимость 300—400 метров, нижняя граница облачности 30—50 метров. Выполняя разворот на малой высоте, Ли-2 потерял скорость, после чего врезался в землю и разрушился в районе 34 километра шоссе Москва — Минск. Все 5 человек на борту погибли.

Это была только первая жертва. Спустя 20 минут после того, как Ли-2 получил роковое разрешение на посадку, заход начал выполнять Douglas C-47. Он летел из Берлина с промежуточной посадкой в Риге. На борту находились 22 пассажира и 4 члена экипажа. Самолёт также пробыл около двух часов был в зоне ожидания аэропорта Внуково, пока в 18:27 не получил разрешение на посадку. Заходил он в условиях густого тумана, имевшего нижнюю границу на высоте 10—50 метров при горизонтальной видимости 600 метров. В итоге, пилоты не увидели посадочный знак, поэтому командир принял решение уходить на второй круг. Режим двигателей был резко увеличен и Дуглас слишком круто задрал нос. Из-за этого произошла резкая потеря скорости, самолёт перешёл в сваливание и врезался в землю в 600—700 метрах от посадочного знака. Погибло 13 из 26 человек на борту.

Но и это ещё не все катастрофы этого ужасного дня. Во время вышеописанных событий, в том же Внуково несколько раз безуспешно пытался сесть Ли-2. Он выполнял пассажирский рейс из Вильнюса. На его борту было 22 пассажира и 4 члена экипажа. Самолёт находился в зоне ожидания 1 час 15 минут. В 17:45 экипаж получил разрешение на посадку. Однако, у данного Ли-2 был неисправен автоматический радиокомпас, поэтому заход на посадку выполнялся под контролем авиадиспетчера, который следил за самолётом по обзорному радару. Всего было выполнено пять заходов на посадку. Во время четырёх из них экипаж прерывал заход и уходил на второй круг. На пятом у самолёта закончилось топливо. Он начал снижаться, пока не врезался в столбы освещения, затем рухнул на землю в 18:55. В катастрофе погибла одна пассажирка.

Таким образом, 5 ноября 1946 года в течение часа случились 3 авиакатастрофы, в которых в общей сложности погибло 19 человек. Официально комиссия по расследованию пришла к выводу, что виноваты:

— Недостаточно обоснованный и впоследствии неоправдавшийся прогноз погоды;

— Беспорядок в выпуске самолетов из других аэропортов, вследствие чего командование Внуково не имело возможности установить точный график приема самолетов;

— Недисциплинированность со стороны некоторых командиров аэропортов, выпустивших самолеты в Москву с нарушением установленного срока прибытия не менее чем за 30 минут до захода солнца;

— Плохо организованная работа диспетчерского аппарата как во Внуково, так и в отделе движения ГВФ;

— Растерянность командования Внуково, не сумевшего исправить результаты преступного бездействия диспетчерского аппарата, допустившего скопление к исходу дня над аэродромом большого количества самолетов и не принявшего мер по их рассредоточению по другим аэродромам или возвращению на аэродромы вылета.

Информации о наказаниях не нашёл.

«Расследования авиакатастроф» в Telegram

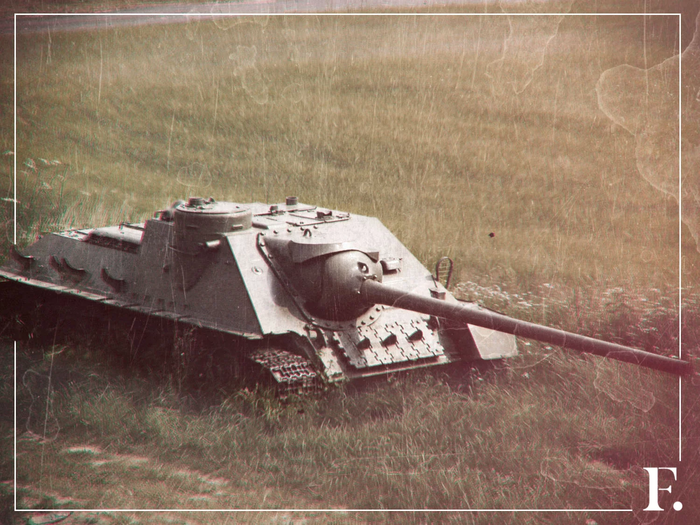

Советские СУ-100 против нацистских “пантер”

“…в Кернье видели лично солдат, в том числе танкистов тд СС “Викинг”, которые в пьяном виде кричали: “Умрём, но освободим Будапешт!”

Из показаний пленных 128-го мотополка 23-й танковой дивизии вермахта.

Новый, 1945 год бойцы и командиры 3-его Украинского фронта Фёдора Ивановича Толбухина встречали на радостной ноте. Помимо общего уверенного ожидания, что наступающий год станет последним годом для “тысячелетнего Рейха”, у них был и свой дополнительный повод выпить в новогоднюю ночь трофейного венгерского вина. 26 декабря завершилась операция по окружению будапештской группировки. Кроме быстро усыхавшего клочка вокруг Будапешта, у противника оставался лишь относительно небольшой участок территории в западной части Венгрии. А севернее другие советские фронты вели бои уже в Восточной Пруссии и вот-вот должны были постучаться в ворота германской столицы.

Однако несмотря на угрозу Берлину или силезскому промышленному району, к которому подходили армии маршала Конева, в ставке Гитлера уделяли особое внимание именно Венгрии. Причина была проста — на том самом пока ещё не занятом советскими войсками участке Венгрии находились крупные источники нефти. Ну а город Надьканижа — один из тех многочисленных венгерских населённых пунктов, про который советские солдаты шутили, что взять их легче, чем выговорить название — являлся центром венгерской нефтеперерабатывающей промышленности. Германия уже потеряла румынскую нефть, с марта 1944-го англо-американская авиация упорно перемешивала с землёй германские заводы синтетического горючего, и в этих условиях значение венгерских месторождений и НПЗ было трудно переоценить.

План наступления, получивший название “Конрад”, начал создаваться ещё до окружения Будапешта. Однако в конце 1944-го немецкие планы и реальность расходились порой весьма значительно. В частности, танковые дивизии СС “Викинг” и “Мёртвая голова”, которые должны были стать главной ударной силой в предстоящем наступлении, просто не успевали вовремя прибыть к месту наступления. Те же части, что уже находились в Венгрии, прочно увязли в боях на других участках фронта. Недостаток времени стал причиной и ещё одного решения — прорываться на помощь осаждённому гарнизону Будапешта по кратчайшему пути, через холмистую местность, где манёвр танковыми частями был серьёзно затруднен.

Гренадеры и техника 3-й танковой дивизии СС «Тотенкопф»

Гренадеры 4-го танкового корпуса СС на штурмовом орудии StuG III

Свои проблемы имелись и у советской стороны. Части фронта Толбухина были измотаны многодневным наступлением, коммуникации растянулись, вдобавок, значительные силы оттягивали на себя будапештские окруженцы, в первые дни ещё не испытывающие особого дефицита боеприпасов и горючего. В этих условиях создание надёжной обороны на внешнем фронте было достаточно сложной задачей. Не хватало даже шанцевого инструмента — ломов, кирко-мотыг и банальных лопат, — чтобы рыть окопы в промёрзшей земле. Так, в 4-й гвардейской армии недостаток инструмента планировали покрыть за счёт сбора у местного населения. Местных жителей также собирались привлечь для работ над запасными позициями. Увы, “Приказ о строительстве главной полосы обороны армии” был передан частям 1 января 1945 года.

В этот же день в донесении была отмечена возросшая активность авиации противника на участке 80-й гвардейской стрелковой дивизии — с 12.00 немецкие самолёты бомбили её полки и штаб дивизии. За день до этого именно её разведчики захватили пленного, сообщившего о прибытии на этот участок фронта сразу двух танковых дивизий — “Викинга” и ещё одной. Но в тот момент в штабе 80-й гвардейской, да и в более высоких штабах, куда передали показания пленного, никто не осознал, что жить дивизии осталось считанные часы.

Уже вечером первого января немцы начали “разведку боем”, атакуя боевые порядки 80-й и соседней 4-й гвардейской стрелковых дивизий. Через несколько часов полки дивизии уже дрались в окружении, а собранные в ближайшем селе дивизионные тылы давились прорвавшимися немецкими танками.

В штабе фронта понимали, что 4-я гвардейская армия вряд ли сумеет остановить немецкое наступление имеющимися силами. Впрочем, у Толбухина имелась и своя гиря, которую можно было бросить на чашу весов разгоравшегося сражения — только что поступивший из резерва 1-й гвардейский механизированный корпус. Особую ценность представляли имевшиеся в его составе самоходные полки, имевшие на вооружении новейшие СУ‑100. Хотя они были направлены в состав корпуса прямо из Центра Самоходной Артиллерии и 3 января ещё не закончили даже выгрузку тылов, именно их было решено в первую очередь направить против рвущихся к Будапешту немцев. Приказом командующего фронтом три полка — 1453-й, 1821-й и 382-й гвардейский САП-ы, всего 59 машин — были объединены в особую “подвижную группу СУ‑100” под командованием полковника Свешникова.

В “идеологически правильном” кино самоходки с мощной 100-милиметровой пушкой должны были бы спокойно жечь вражеские танки без особых проблем. Но в реальной войне всё получилось куда сложнее. Вечером 6 января два полка новых самоходок заняли позиции в районе городка Жамбек. Рассвет следующего дня начался с артобстрела, затем в атаку пошли вражеские танки и пехота.

Советская САУ СУ-100, подбитая в ходе боев в Венгрии. На втором плане танк вермахта Pz.Kpfw.V «Пантера»

Оборону перед позициями 382-го САП-а должны были держать “до взвода пехоты” 49-й стрелковой дивизии, которые “под натиском противника” отошли. Немцы же, обнаружив самоходки, не стали испытывать судьбу и прочность лобовой брони в прямых атаках, а начали обходить позиции полка. Вскоре полк оказался отрезанным, причём самоходчикам пришлось вести бой одновременно и с обходящими их немецкими танками, и с “просочившимися” прямо на огневые позиции автоматчиками противника. Окружённый полк вёл бой до наступления темноты, потеряв за день 9 самоходок сгоревшими и ещё 2 подбитыми. Потери противника, по данным самоходчиков, составили 4 сожжённые “пантеры” и ещё 5 подбитых.

1821-й самоходно-артиллерийский полк, переправившись через Дунай, после 80-километрового марша в 15.00 4 января занял позиции в районе деревни Обарок, готовясь встретить прорвавшиеся немецкие танки. Но ни в этот, ни в следующие дни “до триариев” дело не дошло, хотя полк почти ежедневно перебрасывали с одного участка фронта на другой. Момент истины для 1821-го САП-а настал лишь 11 января, когда батареи полка заняли позиции в районе поселка Мария. На три батареи в атаку двинулись “до 40 танков при сопровождении автоматчиков”. Бой шёл весь день, и фраза из доклада “экипажи самоходных установок стояли насмерть” отнюдь не кажется преувеличением в день, когда из 15 машин полк потерял 11 подбитыми и сожжёнными. Противнику, по данным самоходчиков, 13 атак обошлись в 10 сгоревших и 6 подбитых танков. Но главным было то, что к вечеру высоты 203 и 214 всё ещё оставались не взятыми.

Конечно, по итогам январских боёв оставшиеся в живых написали в рапортах много разных слов на тему того, что новейшие самоходки бросались в бой неправильно, зачастую без прикрытия танков и пехоты. Дебют вышел не совсем удачным, но всё же главным результатом стал тот простой факт, что в январе 45-го к окружённому Будапешту эсэсовские дивизии так и не прорвались. А 13 февраля бои за город закончились. За город — но не за Венгрию. От идеи любой ценой защитить венгерскую нефть немцы отказываться не собирались, но теперь уже в “последнем наступлении Гитлера” должна была принять участие 6-я танковая армия СС. А одними из тех, которым предстояло встречать немецкие танки, должны были стать новые противотанковые части Красной Армии — самоходно-артиллерийские бригады на СУ‑100.

Источник