Кто композитор концерта номер 1 для фортепиано с оркестром

Первый фортепианный концерт Рахманинова посвящён Александру Зилоти. Первая часть концерта была исполнена 17 марта 1892 года в Московской консерватории. Солировал автор, оркестром дирижировал Василий Сафонов. В 1917 году композитор существенно переработал партитуру концерта, и в этой редакции он был впервые исполнен автором 29 января 1919 в Нью-Йорке.

Значительный этап в творческом развитии Рахманинова был связан с работой над Первым фортепианным концертом, создававшимся в отличие от большинства его сочинений медленно и долго, в течение целого года (1890—1891). Концерт нельзя еще отнести к числу зрелых произведений композитора. Рахманинов не свободен в нем от различных влияний, и в ряде случаев легко узнаются те образцы, под обаянием которых находился автор. По сравнению с более поздними его сочинениями того же жанра и самый характер музыкальных образов и приемы их изложения кажутся довольно незамысловатыми. При всем этом мы уже ясно ощущаем здесь подлинного Рахманинова с его «лица необщим выраженьем». От предшествующих рахманиновских произведений концерт отличается не только по своим масштабам, возросшему уровню технических требований, разнообразию выразительных средств, но и по внутреннему строю музыки. Он увлекает эмоциональной взволнованностью, тем сочетанием мужественной патетики и мечтательного лиризма, которым определяется особый индивидуальный характер рахманиновской экспрессии.

Ведущая роль в концерте почти неизменно сохраняется за партией солиста. Оркестровая партия порой даже чересчур скромна и сводится к простой поддержке, созданию легкого, прозрачного фона для звучания фортепиано. В последующих рахманиновских концертах сохраняется преобладание монологического сольного начала, но при этом значительно обогащается оркестровая партитура и достигается гораздо более тесное, органическое взаимодействие между фортепиано и оркестром.

По своему общему складу этот рахманиновский первенец в концертном жанре приближается к лирико-романтическому типу фортепианного концерта, представленному в творчестве Шопена, Шумана, Грига. Наиболее непосредственные точки соприкосновения, вплоть до близости отдельных мелодико-тематических, гармонических и фактурных оборотов, имеет он с григовским концертом a-moll. Вместе с тем в отдельных эпизодах проявляется уже могучая «львиная хватка», роднящая Рахманинова с Листом и А. Рубинштейном, фортепианная звучность достигает монументальной мощи, доминируя над оркестром и отодвигая его на задний план.

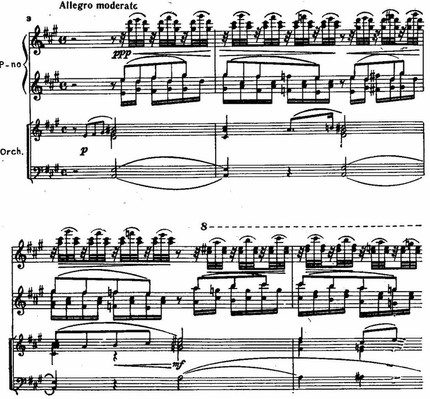

Своим мужественным, волевым пафосом импонирует самое начало концерта с бурными, стремительно низвергающимися октавными пассажами у фортепиано. Это вступительное построение играет важную роль в общей «драматургии» первой части. Оно служит источником драматических «прорывов» в конце экспозиции, разработки и репризы, нарушающих тон задушевного лирического повествования.

Основные темы первой части носят мягкий, напевный характер и не контрастируют резко друг с другом ни по своей эмоционально-выразительной окраске, ни в жанровом отношении. В лирически взволнованной теме главной партии можно увидеть сходство с некоторыми романтическими прообразами. Но характерно рахманиновские интонационные штрихи придают ей особый, индивидуальный отпечаток. Таков, в частности, излюбленный композитором, экспрессивно заостренный оборот уменьшенной кварты на вершинах мелодической волны:

Индивидуальные особенности рахманиновской мелодики не менее ярко выражены и в двух темах побочной партии, которую отделяет от главной легкое, подвижное связующее построение (Vivo) с шумановским рисунком фортепианных пассажей. В первой побочной партии (Meno mosso) характерный выразительный эффект достигается благодаря многократному повторению нисходящей секундной интонации с неизменным возвращением к одному и тому же высотному уровню. Медленно и постепенно, словно с трудом отрываясь от начальных звуков, мелодия уступами поднимается вверх на полторы октавы. Та же секундная интонация, но в ином гармоническом контексте, как вздох полной грудью, завершает этот подъем, после чего происходит быстрое возвращение к исходному уровню. Вторая побочная партия (Allegro moderato) отличается более легким, «воздушным» колоритом. Экспрессивно заостренный, «говорящий» характер интонаций предыдущего построения растворяется здесь в плавном парении мелодического голоса с его мягким, волнообразным рисунком, образуемым равномерными чередованиями коротких поступенных подъемов и спусков в неизменно ровных ритмических длительностях. Спокойно колышущаяся, шелестящая фигура правой руки солирующего фортепиано и общая разреженность фактуры усиливают это ощущение воздушности. Важную роль в формировании выразительного характера второй побочной партии играет гармоническая основа, сочетающая статику со скрытой напряженностью. В оркестре повторяется несколько раз один и тот же оборот, состоящий из доминантсептаккорда с повышенной квинтой и тонического трезвучия при выдержанном тоническом звуке в басу. Однако разрешение звучит очень слабо, а проходящие гармонии в партии фортепиано еще более расшатывают устойчивость тонического аккорда. Здесь важны не столько смена и чередование функций, сколько колористический эффект, образуемый тонкими нюансами гармонической окраски:

С помощью этих средств достигается столь характерная для Рахманинова двойственность настроения, соединение созерцательного лирического покоя со скрытым напряжением. В последних тактах заключительной партии короткое, стремительное нарастание приводит к драматическому прорыву вступительной октавной фигуры.

Разработка в первой части отличается компактностью и ясностью структуры. Не считая вступительного оркестрового построения, она четко распадается на два раздела, причем сначала развивается тема побочной, затем — главной партии, которая достигает здесь патетического звучания, образуя одну из центральных кульминаций в этой части концерта. После репризы, не содержащей по сравнению с экспозицией существенных изменений в изложении материала, дана большая каденция, приобретающая значение второй разработки. Здесь материал развивается в той же последовательности, как и в собственно разработке, но только в более свободной импровизационной манере, соответствующей характеру и назначению каденции в сольном инструментальном концерте. Заключительный эпизод каденции — Maestoso, где тема главной партии, данная в массивном аккордовом изложении, звучит мощно и величественно,— является главной и наивысшей кульминацией всей первой части. Тем самым каденция логически включается в общий план развития и становится органически неотъемлемым элементом формы. Подобная ее трактовка предвосхищает тот замысел, который был спустя почти два десятилетия в более зрелой форме осуществлен Рахманиновым в Третьем концерте.

Предельной простотой и экономностью изложения отличается вторая часть концерта — Andante cantabile. Рахманинов как будто намеренно отказывается от всего, что может затемнить ясную, певучую мелодию, находящуюся на первом плане. По характеру и типу изложения Andante ближе камерной, нежели концертной сфере. К нему подходило бы одно из тех излюбленных в русской фортепианной музыке наименований, которые часто встречаются и в раннем рахманиновском творчестве: «Романс», «Мелодия», «Песня». Роль оркестра сведена в этой части до минимума. После короткого оркестрового вступления с романтическими валторновыми «зовами» и протянутыми аккордами струнных, создающего настроение затаенной тишины, первая тема излагается у фортепиано solo при полном молчании оркестра (если не считать короткого проходящего мотива валторны на грани двух предложений периода). Широкая, медлительно развертывающаяся мелодия звучит все время в верхнем голосе на фоне плавного арпеджированного триольного сопровождения. Эта безыскусственная сама по себе мелодия приобретает различные выразительные оттенки благодаря смене гармонических красок. В первом предложении особую мягкость придает теме последование малых вводных и доминантсептаккордов, не получающих прямого разрешения, что вызывает ощущение известной неустойчивости, созерцательного томления. Во втором предложении колорит становится более суровым и темным из-за чередования нескольких минорных тональностей с плагальными или терцовыми соотношениями (а — е — g — d — b — d — g):

Средний раздел Andante построен на более подвижной теме, которая развивается секвенционно, с постепенным динамическим нарастанием, приводящим к патетической кульминации. Этот подъем как бы исчерпывает себя и растворяется в легком, бисерном пассаже, ниспадающем на четыре с половиной октавы и теряющемся в глухом басовом регистре. Это единственный на протяжении всего Andante случай применения виртуозной пассажной орнаментики, причем и здесь она служит определенной выразительной задаче. Возвращаясь снова, первая тема передается на этот раз оркестру. Приводимая у струнных в упрощенном, схематизированном виде, она становится элементом фона, на передний же план выдвигается мягко колышущаяся аккордовая фигура фортепиано, которая приобретает по мере нарастания все более определенные мелодические очертания, а затем так же постепенно стушевывается и угасает. В заключительных тактах еще раз слышатся таинственные «зовы» валторны, в ответ на которые у фортепиано звучат светлые аккорды, истаивающие в легкой, прозрачной выси.

Финал, написанный в блестящем скерцозном духе, носит наиболее внешний характер. В нем больше всего отзвуков знакомого, иногда еще недостаточно самостоятельно переработанного композитором. Некоторые обороты находят прямую аналогию в фортепианном концерте Грига. По форме финал представляет собой рондо-сонату. Контрастом к ритмически острым, подвижным темам экспозиции служит средний раздел — Andante espressivo с большим фортепианным solo, по характеру близким второй части (Эта близость усиливается благодаря одинаковой тональности D-dur. Для того чтобы избегнуть тонального однообразия, Рахманинов во второй редакции концерта, сделанной им в 1917 году, транспонировал всю середину финала на полтона вверх.). На теме этого раздела строится торжественная, блестящая кода финала (Maestoso). Тот же прием превращения мягкой лирической темы в гимнически-ликующую был затем использован Рахманиновым во Втором концерте. Но если там кода великолепно увенчивает все развитие, то здесь этот прием не вполне достигает цели, отчасти из-за некоторой бесцветности самой темы.

При известных недостатках формы и неровности материала в Первом фортепианном концерте Рахманинова, объясняемых молодостью и незрелостью автора, произведение это впечатляет своим виртуозным размахом, выразительной напряженностью музыки, богатством и свежестью мелодического изобретения. Если кое-где в концерте еще ощущаются непреодоленные влияния, то вместе с тем мы находим в нем ряд характерных интонационных оборотов и приемов письма, по которым легко отличить музыку Рахманинова от сочинений любого другого композитора. Это дало основание самому автору выделить концерт среди остальных своих сочинений консерваторского периода, закрепив за ним обозначение «ор. 1».

Послушать:

Филадельфийский оркестр, дирижёр Юджин Орманди, солист Сергей Рахманинов

Запись: 4 декабря 1939 г., 24 февраля 1940 г.

Источник

Кто композитор концерта номер 1 для фортепиано с оркестром

П.И. Чайковский Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского открыл новую эпоху в русской фортепианной музыке. Это первый образец подобного жанра в отечественной культуре. Не случайно исследователи отмечают, что произведение Чайковского значительно превышает все написанное до него по своему значению.

Историю создания Концерта для фортепиано с оркестром Чайковского, а также интересные факты и музыкальное содержание произведения читайте на нашей странице.

История создания

Практические все лето 1874 года композитор был занят сочинением своей оперы «Кузнец Вакула», успешно завершив ее в августе этого года. В то же время его начинают одолевать мысли о написании фортепианного концерта с использованием народных украинских тем. Он упоминал в своих письмах к Модесту Чайковскому о своих замыслах, указав также на то, что сочинение данного произведения идет с трудом. Несмотря на это, концерт был написан довольно быстро и уже в декабре 1874 года была готова партитура, но только лишь в переложении для двух фортепиано. Оркестрована она была в феврале 1875 года.

К сожалению, не все друзья оценили сразу новое сочинение композитора. Николай Григорьевич Рубинштейн, для которого Чайковский и создавал свое творение, раскритиковал партитуру, заметив, что не нашел ничего положительного в ней с технической и художественной стороны. Это очень задело автора и послужило причиной разногласия между музыкантами. Маэстро строго заявил, что ничего менять в партитуре не будет. Обо всем этом Петр Ильич спустя три года рассказал в одном из писем к Ф. фон Мекк.

Ганс фон Бюлов, которому Чайковский в итоге посвятил свой концерт, был страстным почитателем его творчества. Впервые пианист исполнил произведение в Бостоне 25 октября 1875 года. Спустя некоторое время уже российская публика смогла познакомиться с шедевром Чайковского благодаря Г. Кроссу, который исполнил концерт в Санкт-Петербурге. Оркестром дирижировал Э. Направник. Петр Ильич при этом присутствовал в зале в качестве зрителя. Вот только композитору не понравилось исполнение и он остался крайне недоволен. 31 ноября 1875 года начинающий пианист Сергей Танеев выступил перед московской публикой с Первым концертом. Оркестром дирижировал Н. Рубинштейн, который ранее отказался его исполнять. Эта премьера прошла более удачно и публика очень тепло встретила работу композитора. Чайковский остался весьма доволен этим исполнением.

Н. Рубинштейн смог убедиться в том, что ошибался на счет произведения и уже через несколько дней после премьеры сам включил его в свой репертуар. Так, начиная с 1878 года он успешно представил его в разных городах страны. В 1879 году в Париже Николай Григорьевич и вовсе произвел настоящий фурор, блестяще исполнив сочинение Чайковского.

Интересные факты

- Примечательно, что первоначально концерт был написан специально для исполнения Н.Г. Рубинштейном. Однако тот назвал партитуру довольно сложной и отказался от нее. В связи с этим Чайковский был вынужден исправить посвящение. Сначала он указал имя своего ученика С. Танеева. Однако потом передумал и вписал немецкого пианиста и ученика знаменитого Ф. Листа, Г. фон Бюлова. Исследователи отмечают, что причина отказа Рубинштейна скорее всего в новаторстве произведения, а никак не сложности партитуры.

- Всего существует три редакции Первого концерта, но наибольшую популярность получила последняя, которая была сделана уже после смерти композитора. Авторская редакция была исполнена в конце XX века лишь пианистом Лазарем Берманом совместно с симфоническим оркестром Берлинского радио под управлением Ю. Темирканова.

- Встретив негативные отзывы о своем концерте, Чайковский обратился за советом к своему коллеге Карлу Клиндворту. Тот и посоветовал ему обратить внимание на немецкого пианиста Г. фон Бюлова.

- После успешной премьеры Концерта в Санкт-Петербурге, Чайковский, находясь под впечатлением, поспешил исправить посвящение и вписал имя С. Танеева. Но внимательно поразмышляв, он все же зачеркнул его и поставил инициалы первого исполнителя – Ганса фон Бюлова.

- Первый концерт до сих пор входит в обязательную программу финала Международных конкурсов им. Чайковского (с 1958 года).

- Во время заграничных гастролей, Чайковскому пришлось исполнять Первый концерт (композитор выступал в качестве дирижера), так горячо полюбился он публикой. Даже при открытии «Карнеги Холл» в Нью-Йорке было представлено это произведение под управлением Петра Ильича.

- Любопытно, что это сочинение звучало и на последнем концерте Чайковского, где он управлял оркестром. Партию фортепиано исполнила американская пианистка Аус дер Оэ. Помимо Первого концерта в программе была представлена его Шестая симфония. Исследователи отмечают, что подобным образом композитор простился не только с русской публикой, но и всеми современниками.

- С. Танеев назвал сочинение первым русским концертом, что полностью соответствует действительности.

- Любопытно, что Кюи и Ларош, после первого знакомства с Концертом, написали практически разгромные рецензии. Лишь после исполнения произведения Н. Рубинштейном они кардинально изменили свое мнение. Спустя время критики направили восторженные отзывы композитору.

- Чайковский не был виртуозным пианистом, поэтому при написании концерта он консультировался по поводу технических подробностей с П. Пабстом.

- Известный пианист Андрей Гаврилов высказал мысль, что на всей земле не встретишь человека, не знающего начальную тему Концерта. Этот мотив заслуженно можно назвать эмблемой композитора.

Содержание Концерта для фортепиано Чайковского

Музыкальная часть концерта основана на украинских народных мелодиях, как композитор и задумывал с самого начала.

Первая часть открывается интродукцией с блестящей темой. Она не похожа ни на что, особенная, выражающая торжество и мощь в ослепительном сиянии. Ее можно назвать по праву Гимном жизни. Главная партия основана на народном напеве лирников (песня под аккомпанемент лиры). Это не прямая цитата, Чайковский использовал лишь часть напева. Оригинал построен на жалобных интонациях, здесь же тема приобретает скерцозность. Первая часть является наиболее важной и определяет характер всего цикла.

Вторая часть совершенно иная. В ней композитор попытался совместить традиционную медленную часть и скерцо (впоследствии этот прием использовали другие композиторы). В этой части Чайковский использовал французскую народную песню, красивая и плавная начальная мелодия построена на народных интонациях. По свидетельствам Модеста Петровича, они часто в детстве напевали ее.

Финал концерта необычайно яркий, он всегда привлекал особое внимание публики. Здесь композитор использовал украинскую хороводную песню «Выйди, выйди, Иваньку». Даже Бюлов отмечал в своих письмах, что на концертах публика требовала повторить исполнение финала. Оригинально трактует Чайковский форму третьей части, используя рондо-сонату. В конце звучит торжественная кода, построенная на отдельных мотивах, звучащих ранее.

Исследователи отмечают близость концерта к симфонии. С этим действительно не поспоришь, ведь он наделен всеми чертами сонатно-симфонического цикла – это многогранная концепция, принцип контраста, развитые формы, яркие и индивидуальные темы.

Три редакции концерта

Первый концерт Чайковского существует в трех различных редакциях. Отчасти причина их появления была связана с недооценкой новаторских приемов композитора, при написании произведения. Вторую редакцию концерта сделал сам Чайковский. Однако эта версия, как и первая, почему-то не прижились. Спустя время появилась третья редакция, которая возникла уже после смерти композитора. Считается, что принадлежит она пианисту А. Зилоти. Тяжелые аккорды, открывающие концерт, были заменены на более мягкое арпеджио. В финале была вовсе сделана купюра, а также изменены темпы в частях. Любопытно, что именно Зилоти считали одним из лучших исполнителей Первого концерта в 80-90-х годах. Он даже лично просил композитора сделать некоторые изменения, например, сократить финал. Но Чайковский не был уверен в необходимости купюр и в итоге отдал партитуру в печать без каких-либо существенных сокращений и правок. Все «преобразования» начались лишь после кончины автора. Именно новая редакция получила наибольшее распространение и известность.

Пианист Андрей Хотеев в 1998 году совместно с Большим симфоническим оркестром им. Чайковского исполнил и записал на диск все произведения Петра Ильича для фортепиано с оркестром. При этом сочинения были представлены в авторской редакции. Эта запись произвела фурор и стала отправной точкой, после которой вернулись вновь первоначальные варианты концерта, сделанные самим автором. Чуть ранее пианист Джером Ловенталь также решил обратиться с авторской редакции (1989), записав ее на диск совместно с Лондонским симфоническим оркестром.

Первый концерт оказал огромное влияние на творчество других композиторов, а также на развитие всей фортепианной музыки. В настоящее время это произведение является одним из самых популярнейших сочинений Чайковского во всем мире. Оно входит в репертуар многих именитых пианистов, а также является обязательным произведением в международных конкурсах исполнителей. В нем все прекрасно, праздничные и блестящие темы удивительным образом переплетаются с лирическими, задумчивыми. Каждая из них, подобно драгоценному камню, сверкает множеством граней, искусно обработанных гениальным мастером.

Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:

П.И. Чайковский Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Источник