- Тёплый ламповый перегруз для гитары

- ЛАМПОВЫЙ ПЕРЕГРУЗ ДЛЯ ГИТАРЫ

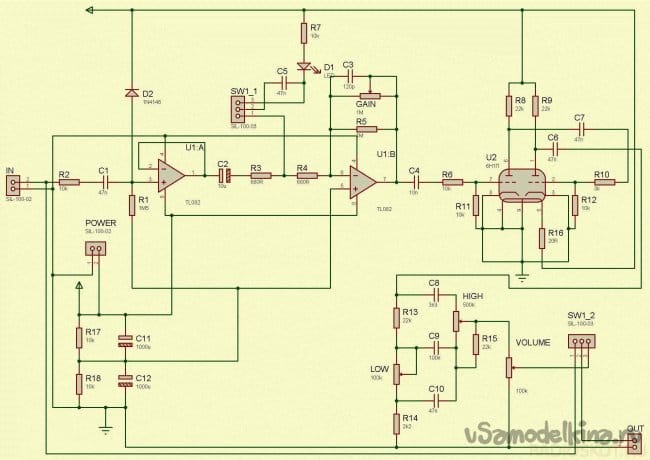

- Принципиальная схема

- Самый простой перегруз для электрогитары

- «Hawk Drive». Простой транзисторный овердайв для гитары

- Содержание / Contents

- ↑ Почему «Hawk Drive»?

- ↑ Откуда есть пошла…

- ↑ Схема перегруза, или как это работает

- ↑ О назначении тумблеров

- ↑ Фильтруем дальше

- ↑ Питание

- ↑ О деталях

- ↑ Список элементов

- ↑ О плате

- ↑ Сэмплы

- ↑ Файлы

- Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

- 🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

- 🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Тёплый ламповый перегруз для гитары

Всем гитаристам-самоделкиным привет!

Давно мечтаете о собственном ламповом перегрузе? Эта статья специально для вас. Ламповые девайсы в мире гитарной электронике всегда ценятся куда выше, чем простые транзисторные, стоят дороже — отсюда вытекает миф, что построить их самостоятельно невозможно. На самом деле, в этом нет ничего сложного, ведь правильно собранная ламповая примочка начинает работать сразу, не требуя настройки (почти). Второй миф — для ламповой техники обязательно нужно использовать опасное высокое напряжение порядка 200-300 В. В большинстве случаев это так, но есть схемы, в которых анодное напряжение составляет всего 12 В (однако это никак не сказывается на качестве звука). Одна из таких схем представлена ниже.

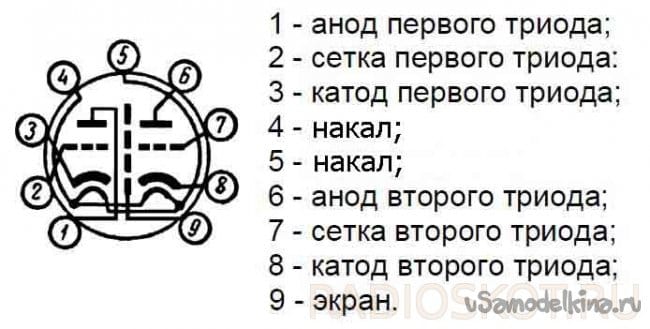

Правильнее будет назвать такую схему гибридной, ведь помимо лампы в ней используется два каскада на операционном усилителе для поднятия амплитуды сигнала и регулировки уровня перегруза. Ламповая же часть на двойной триоде обеспечивает те самые «вкусные» и так всеми любимые ламповые искажения. В схеме используется лампа двойной триод отечественного производства. Можно использовать одинаковые по распиновке и взаимозаменяемые лампы 6н1п, 6н2п, 6н23п. Каждая из ламп будет давать разный оттенок звука, даже одинаковые лампы разных годов выпуска будут по-разному звучать в этой схеме, поэтому имеет смысл попробовать ставить разные лампы и найти подходящий именно для вас вариант. Рекомендую применять лампы с индексами «ЕВ» на баллоне — они обладают улучшенными характеристиками по сравнению по стандартными, но при этом стоят чуть дороже. Ниже приведена распиновка для ламп 6н1п, 6н2п, 6н23п.

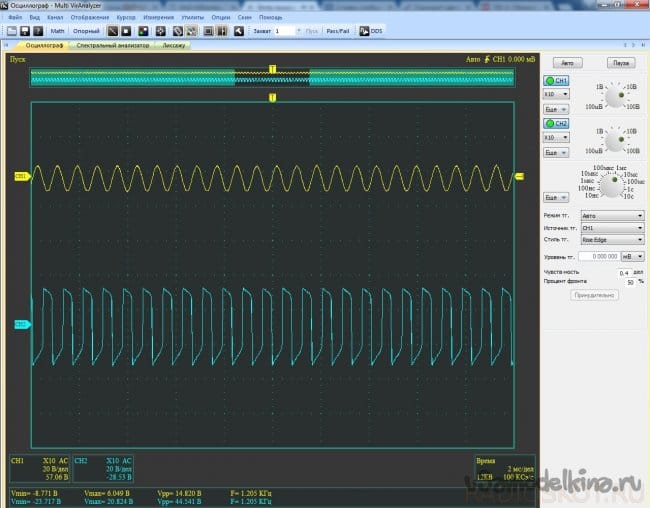

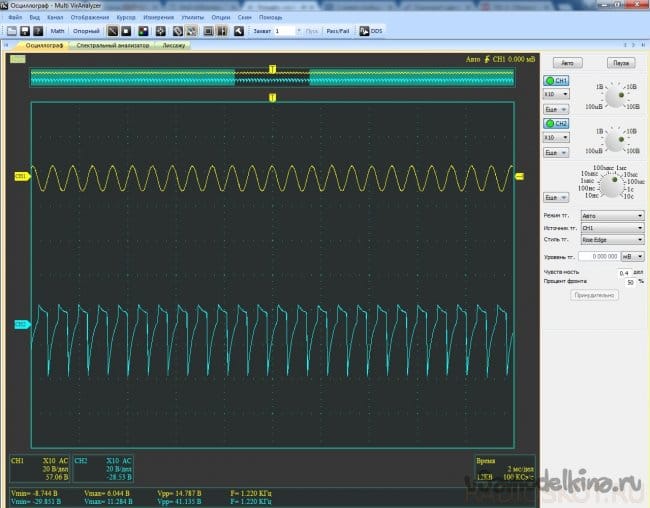

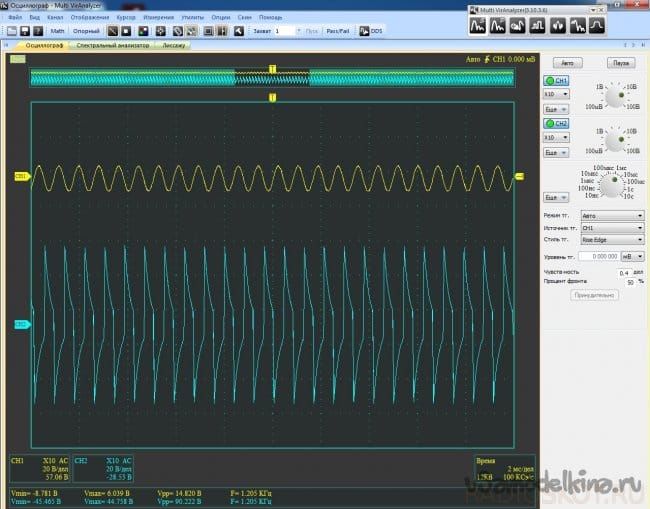

Отдельное внимание стоит уделить транзисторной части схемы. В ней используется сдвоенный операционный усилитель, взаимозаменяемыми в данной схеме будут являться микросхемы TL072, TL082, TL062, RC4558, NE553. От выбора операционного усилителя звук будет зависеть в гораздо меньшей степени, чем от выбора лампы, но, тем не менее, имеет смысл при сборке поставить на плату цанговую панельку и попробовать ставить разные микросхемы. Часть схемы, обозначенная SW1_1 используется для индикации включения байпасса (о нём речь пойдёт чуть позже) и соединения сигнальной части схемы с минусом тогда, когда примочка выключена. Это полезная опция, но жизненно важной для работы схемы она не является, и её можно не ставить. Данная схема не только придаёт звуку характерный перегруз, но и здорово поднимает сигнал по амплитуде, в чём можно убедится, глядя на осциллограммы сигнала на входе (чистая синусоида) и на выходе схемы.

Самая последняя часть схемы — двухполосный темброблок, позволяющий отдельно регулировать низкие частоты (LOW) и высокие (HIGH), после которого располагается общий регулятор громкости. Потенциометры для регулировки уровня перегрузка (DRIVE), высоких и низкий частот можно ставить линейные, а для громкости лучше подойдёт логарифмический — если поставить линейный, работать будет, но громкость станет регулироваться не так плавно.

Питание схемы. Для питания требуется всего одно напряжение — 12 В, при этом ток, на который должен быть рассчитан источник, должен составлять как минимум 1 А. Накал лампы требуется питания 6.3 В, это напряжение получается путём включения последовательно с нитью накала резистора (R16 на схеме). Его номинал указан как 20 Ом, но на деле же его нужно подбирать вручную, подгоняя напряжение на выводах 4 и 5 до уровня 6.3 В. Обратите внимание, что при смене лампы этот резистор придётся подбирать заново, так как каждая лампа имеет разное сопротивление нити накала. Мощность резистора R16 должна быть как минимум 3 Вт, можно использовать как готовый мощный резистор, так и последовательно-параллельное соединение нескольких маломощных резисторов. Альтернативный вариант — питать накал от внешнего источника на 6.3 В, либо дополнительной обмотки трансформатора, если питание идёт от него.

Схема собирается на печатной плате, файл которой прилагается к статье (для его открытия необходимма программа Протеус). Плата выполняется методом ЛУТ и уже содержит посадочное место для ламповой панельки. Но также можно вывести лампу с платы на проводах, при этом и длина должна быть не более 4-5 см.

Для того, чтобы включать и выключать эффект перегруза не отрывая рук от гитары предусмотрен байпасс. В одном положении кнопки примочка выключена — светодиод погашен, сигнал идёт напрямую от входного гнезда до выходного, минуя схему. Второе положение кнопки — загорается светодиод, сигнал со входного гнезда идёт на вход схемы, сигнал с выхода схемы соответственно идёт на выходное гнездо — примочка включена. Схематично работа байпасса изображена на картинке ниже.

Корпус примочки обязательно должен быть прочным и металлическим для того, чтобы выдерживать нажатия ногой. Металлическим — для того, чтобы экранировать плату от влияния внешних наводок, корпус соединяется с землёй схемы. Последний этап создания примочки — косметический, поставить ручки на потенциометры, подписать гнёзда. Материалом корпуса является силумин, сплав алюминия и кремния, который хорошо травится электролизом. Именно такой способ нанесения рисунка на лицевую сторону выбрал автор. Успешной сборки!

Источник

ЛАМПОВЫЙ ПЕРЕГРУЗ ДЛЯ ГИТАРЫ

Любой человек, играющий на электрогитаре, стремится найти «свой» неповторимый звук, сделать звучание инструмента уникальным. Помогают ему в этом различные гитарные примочки – устройства, особым образом трансформирующие сигнал звукоснимателя гитары. Они могут делать звучание более жёстким, агрессивным, или наоборот, придать звуку нотку воздушной лёгкости.

Один из самых популярных гитарных эффектов – перегруз, о нём слышали все. В этой статье рассмотрим процесс сборки лампового перегруза под названием Tube Driver. Говорят, его использовал сам Дэвид Гилмор из Pink Floyd. Звук этого перегруза в меру жёсткий, агрессивный, но при этом по-ламповому тёплый.

Принципиальная схема

Схема достаточно проста и не требует настройки. В ней используется сдвоенный операционный усилитель TL082, или его аналоги, например, TL072, NE553, RC4558. Лучше всего послушать звучание перегруза с разными микросхемами, а затем выбрать, с какой звук будет интереснее. Второй немаловажный элемент схемы – лампа. Здесь используется двойной триод 6Н1П, также можно ставить его аналоги, например, 6Н2П, 6Н4П, 6Н5П, 6Н6П, 6Н23П. От выбора лампы звучание зависит в первую очередь.

В отличие от транзисторных, ламповым схемам помимо основного питания (в нашем случае 12 вольт) схемы, требуется питание накала лампы (6,3 вольта). На схеме имеется резистор R16 сопротивлением 20 Ом, который должен гасить основное напряжение 12 вольт до требуемых 6,3. Однако, такое решение не совсем удачное, ведь у разных ламп разное сопротивление нити, поэтому и напряжение будет плавать от лампы к лампе, вдобавок, на этом резисторе будет рассеиваться приличное количество тепла. Поэтому рекомендую питать накал от понижающего DC-DC преобразователя, тогда тепловые потери будет минимальны, или хотя бы обычной «кренки» на 6 вольт. Тогда напряжение накала будет стабильным и никаких проблем не возникнет.

Четыре потенциометра позволяют регулировать:

- уровень перегруза (GAIN),

- уровень высоких частот (HIGH),

- средних частот (LOW),

- уровня громкости (VOLUME).

Все потенциометры линейные, кроме громкости – туда желательно поставить логарифмический.

На схеме предусмотрен так называемый True-Bypass, переключатель SW1, в одном положении которого сигнал идёт в обход схемы, напрямую с входа на выход (светодиод при этом не горит), а в другом сигнал проходит через схему (светодиод горит). С его помощью можно включать и выключать эффект ногой прямо во время игры, именно поэтому подобные гитарные примочки называют педалями.

Конденсаторы предпочтительнее ставить плёночные, резисторы мощностью 0,125 Вт. Потребление всей схемы вместе с накалом лампы составляет около 200 мА, поэтому ей потребуется достаточно мощный блок питания, о питании от батарейки и речи идти не может.

Собранную схему следует поместить в металлический корпус для удобства использования и защиты от внешних наводок. При этом особое внимание стоит уделить разводке земли, минус схемы, минусы разъёмов jack входа и выхода должны подключаться к питающему разъёму в одной единственной точке, корпус также следует подключать к минусу строго в одной точке. При этом разъёмы jack должны быть пластиковыми, иначе они будут соединяться напрямую с корпусом.

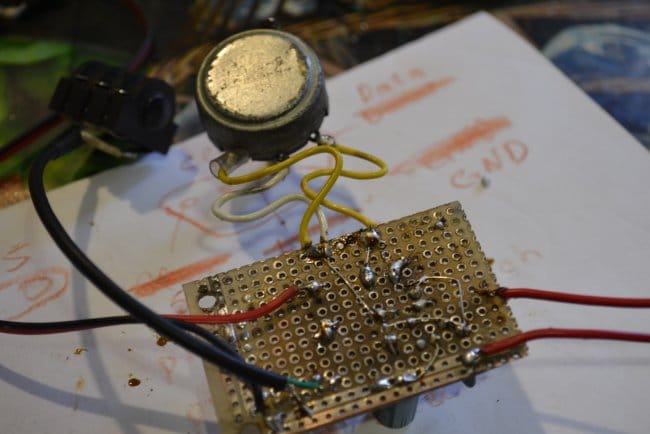

Печатная плата есть тут. Фото собранного мной перегруза смотрите выше. Автор – Дмитрий С.

Источник

Самый простой перегруз для электрогитары

Ранее я уже выкладывал статью, как изготовить практически из хлама специализированный переключатель для гитарных педалей. Пришло время сделать из хлама саму педаль! Зачем я вообще потратил своё время на это и написал эту статью. На моей памяти я встречал немало людей, с мнением:»Да вот было бы у меня то, было бы у меня это, да я бы. «. Если бы, да кабы, как говорится в старой пословице. В этой статье я покажу изготовление гитарной педали практически из ничего. Не из «энергии эфира» конечно, но проще и дешевле наверное не получится.

Первым делом я сел и подумал, что такое может быть дома у человека, не увлекающегося электроникой, что может послужить донором деталей. И тут как нельзя к стати на глаза попались платы от энергосберегающих лампочек.Точно, это оно! Эра этих лампочек как раз подходит к концу, их всё больше вытесняют светодиодные, а сгоревшие «экономки» обычно просто выкидывают. Если таковых уже не осталось дома — можно поспрашивать по знакомым, уверен парочку достать получится. А ведь это шикарный донор для наших целей! Внутри этих ламп использованы хорошие пленочные конденсаторы, идеально подходящие для звуковых целей. Так же имеется как правило парочку транзисторов, правда для наших целей они подходят не очень. Помимо этого потребуется один потенциометр, достать который можно там же, где и для кнопки, а так же гнезда для джеков. С гнездами конечно сложнее, их из хлама не сделаешь конечно. К сожалению одной лампочки не хватит, потребуется ещё какой-то донор деталей, плата старого телевизора или магнитофона, радиоприемника, в общем ещё потребуется подходящий транзистор и резисторы.

Далее я распаял лампочки, в итоге получил такие детали.

После чего отсортировал их.

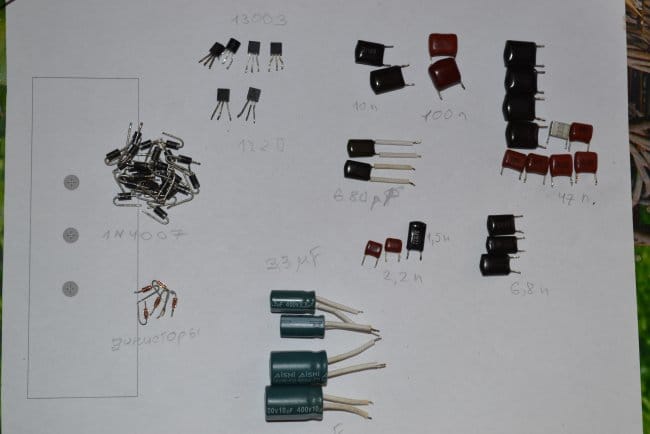

Транзисторы 13003 и 122D

А так же электролиты на 3,3mF и 10mF. Помимо этого целая жменя диодов 1N4007. Конечно же это не все элементы от лампочки, дросселя и трансформатор нам совершенно ненужны, а как я думал «диоды» в стеклянном корпусе оказались динисторами.

Для тех же, кто только начинает — предлагаю воспользоваться вот такой схемкой навесного монтажа.

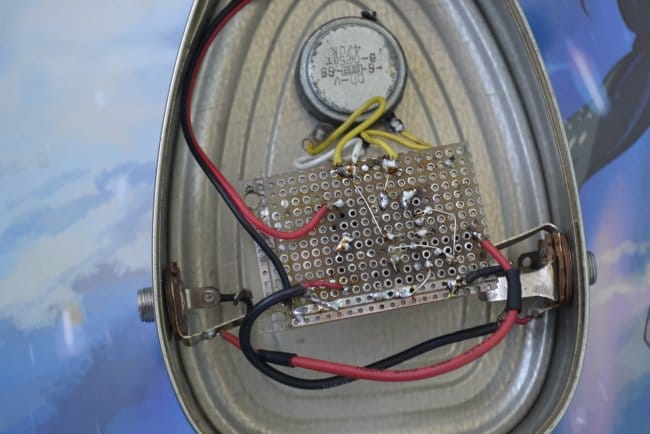

Так как примочка скорее демонстрационная модель, то ручку громкости ставить попросту не стал. В качестве корпуса удобно использовать любую подходящую консервную банку, я взял банку от какой-то ветчины.

И просверлил. Если нет дрели — жесть у них тонкая, по сути можно ненужными ножницами продырявить нужное отверстие.

Ну и смонтировал всё внутри. Без кнопки правда, но всем желающим снова же повторюсь, изготовление кнопки из хлама я уже описывал в отдельной статье.

Ну и это всё было бы бесполезно, если бы не послушали. Опытным сразу скажу, не стоит ожидать чуда, это же педаль на одном транзисторе! Для Вас у меня в профиле схемы соответствующего уровня!

Вот как-то так жужжит. Но можно получить и ещё более интересное звучание.

Что-же, теперь я думаю показал, что при желании можно творить и из хлама!

Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!

Источник

«Hawk Drive». Простой транзисторный овердайв для гитары

Привет читателям Datagor.ru!

В любой области есть свои «вечные темы». Для гитарного мира такой темой является «перегруз», он же «overdrive/овердрайв». Сколько не напридумывали его реализаций, а всё мало и постоянно появляются новые и новые. Всегда хочется чего-то ещё.

Внесу и я свою лепту в это изобилие, тем более, что моя схема претендует на определенную универсальность и гибкость при всей простоте.

Содержание / Contents

↑ Почему «Hawk Drive»?

Да просто потому, что я не знал, как оформить примочку, рисовал всякие эскизы, в итоге решил не мудрствовать лукаво и сделал импровизированный рисунок (который потом вытравил) прямо на корпусе будущей примочки и рисунок этот, почему-то, был с птицей.

Впрочем, название получилось не совсем корректно, поскольку готовое устройство содержит в себе два эффекта: овердрайв и фузз, который я планирую рассмотреть в одной из следующих статей.

На фото верхний ряд регуляторов и тумблеров — это как раз овердрайв, нижний ряд — фузз и тумблер «овердрайв/фузз» (справа).

↑ Откуда есть пошла…

Как известно всем, причастным к миру электрогитары, современный гитарист без педалей эффектов («примочек») не обходится, а самым распространенным эффектом является т. н. перегруз. Вариаций его тьмы и тьмы. Тут на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры несъедобные и каждый добивается своего звука, как может: кто-то перегружает ламповый усилитель, используя бустер или «грелку» (или не используя), кто-то играет через примочку, имитирующую перегруженный усилитель, кто-то пользуется цифровым (или аналоговым, есть и такие) процессором эффектов…

По поводу способов получения эффекта перегруза и его конкретных технических реализаций существует множество мнений, ведется множество споров. Существуют тут даже свои мифы и легенды, особенно среди людей далеких от техники.

Однако, гитарист-паяльщик имеет неоспоримые преимущества, поскольку может и готовую примочку доработать и свою собственную спаять, а может даже придумать и спаять то, что подходит лично ему.

Собственно, по последнему пути я и пошел, перепробовав много готовых и самодельных устройств, поскольку всегда что-то не сходилось: то звук нравится, но чего-то не хватает в эргономике, то в звуке что-то не то, какой-то нужной изюминки нет, в общем, не хватает пресловутых «перламутровых пуговиц», а значит, будем искать!

↑ Схема перегруза, или как это работает

В основе ничего сложного нет. Всего три транзисторных каскада. Последний каскад компенсирует падение громкости на регуляторе тона, а сам перегруз формируют первые два каскада, причем второй в гораздо большей степени, чем первый и главные «изюминки» в нём.

Во входном каскаде устройства использован полевой транзистор, что обеспечивает высокое входное сопротивление (1 МОм, задается резистором R1, можно и больше делать, хоть 5 МОм, хоть 10) и, одновременно, достаточное усиление сигнала по напряжению. Сигнал подается напрямую на затвор полевого транзистора без разделительного конденсатора.

Заодно на входе подрезаются ненужные высокие частоты, шунтируемые конденсатором С1, что позволяет играть на гитаре через примочку без паразитного во всех смыслах аккомпанемента радиостанций. У меня, например, гитара «настроена» на радио Шансон, да что там гитара, вся не предназначенная для приема радиостанций аппаратура «настроена» на него!

Для транзистора, используемого в этом каскаде важным параметром является напряжение отсечки, остальное второстепенно. Желательно, чтобы оно было поменьше — тогда транзистор сам начнет искажать сигнал, (особенно если у вас гитара с хамбакерами и «выхлоп» у нее большой) и придавать звуку окраску, что особенно ценно при малых уровнях искажений (ручка «gain» в минимуме или близко к нему и последующие диодные ограничители почти не оказывают влияния).

Получается тот же эффект, как если бы вы раскачивали свой гитарный усилитель «грелкой», а не обычным бустером. Я поставил тут свой любимый КП303А, но можно использовать и любой другой, например, ходовой J201.

Истоковый резистор шунтирован конденсатором емкостью 1 мкФ (у меня стоит тантал), поэтому каскад лучше усиливает частоты выше 150 Гц, что придает звуку яркость и читаемость (одно из основных правил «перегруза» — убрать лишние басы), а чтобы звук не был слишком ярким («звякающим») в обратную связь каскада между затвором и стоком включен конденсатор емкостью 47 пФ, который немного прибирает излишние на слух высокие частоты, с ним звук становится немного помягче.

С резистором R3 все просто. Стоящая рядом с ним звездочка говорит о том, что резистор надо подбирать и делать это следует до тех пор, пока на стоке VT1 не будет напряжения примерно равного половине питания. Если ваш номинал будет сильно отличаться от указанного в схеме, не пугайтесь, это от того, что у полевых транзисторов велик разброс параметров.

Для развязки по питанию первого каскада применен фильтр R4C6C5, сопротивление резистора в нем может быть в диапазоне 10… 100 Ом (меньше — не будет толку, больше — излишне посадит напряжение).

Раскачавшись по амплитуде и приобретя окраску после прохождения первого каскада, сигнал встречает на своем пути конденсатор С4. Он непривычно малой для аудиосхем емкости (даже для гитарных схем) и его назначение, помимо прочего, в том, чтобы не пустить лишние низкие частоты на вход второго каскада (можете посмотреть схему «Krank Distortus», там на входе тоже стоит конденсатор сравнимого номинала и ровно по той же причине).

Я остановился на номинале 2200 пФ, подобрав его на свой вкус. Вообще же, номинал этого конденсатора следует выбирать в диапазоне 1500-6800 пФ. Меньше — звук станет плоским «верхастым», больше — появится много НЧ, второй каскад станет ими захлебываться и звук будет не столько «овердрайвовым», сколько «фуззовым» (но вполне рабочим, так что, если вам этого и надо, то пробуйте, можно даже поставить переключатель на несколько положений или сделать регулятор на переменном резисторе и двух конденсаторах сильно разной емкости, регулируя баланс между ними).

Второй каскад построен на биполярном транзисторе. В цепи его обратной связи кроме резистора R7 и конденсатора С7 притаилась цепочка встречно-параллельных диодов VD1-5, которая через конденсатор С8 и тумблер SA1 подключается между базой и коллектором транзистора.

В случае, когда тумблер разомкнут, каскад просто усиливает сигнал и искажением сигнала занимаются диоды, подключенные к его выходу (о них речь пойдет немного позже).

При замыкании SA1 цепочка диодов начинает ограничивать сигнал, но делает это неравномерно по частоте, потому что конденсатор С8 пропускает сигнал тем хуже, чем ниже частота, в результате низкочастотная составляющая сигнала на выходе каскада оказывается искаженной в меньшей степени, чем высокочастотная, что идет на пользу звуку. Звук делается более артикулированным, чем если бы весь частотный диапазон искажался одинаково, а в общем реализуется эффект мягкого овердрайва, позволяющий без «грязи» играть полными аккордами, пользоваться арпеджиато и т. д.

Почему так много диодов, а не два-три, как обычно? Во-первых, чтобы получить именно «мягкий», на низких уровнях усиления даже легкий овердрайв, а во-вторых, чтобы уровень ограничения этой цепочки примерно совпадал с уровнем ограничения цепочки VD6-8 и не было перепадов громкости при переключении между ними.

Так же, в этом каскаде находится самый любимый всеми регулятор «Gain». За данную функцию отвечает переменный резистор R8, а стоящий последовательно с ним R9 отвечает за минимальный уровень усиления (я не стал его помечать звездочкой, чтобы не загромождать схему, но вообще, его следует подобрать на свой вкус).

После второго каскада, преодолев конденсатор С10, сигнал (усиленный, а может даже искаженный) упирается в диодную цепочку VD6-8. Эта цепочка установлена так, как это делают обычно в схемах дисторшнов на операционных усилителях. Просто с выхода каскада на землю — для получения максимально возможных искажений, притом, «плотных». Она в нашей схеме реализует эффект грубого жесткого овердрайва, или даже того самого дисторшна (наподобие «Proco Rat»).

Отличие от типовой диодной цепочки дисторшна тут только одно — она не симметричная. Отличие это не уникальное, подобный прием использован во многих схемах дисторшнов, потому что позволяет получить менее «тупое» ограничение сигнала, сделать дисторшн естественнее, однако, встречается такой вариант ограничителя, все-таки, реже симметричной диодной цепи.

Впрочем, несимметричные диодные цепочки в дисторшнах делают, как правило, из одинаковых диодов (кроме редких ценителей теплого диодного звука, искушенных в самых разных вариациях), в данной же схеме используются два кремниевых и один германиевый диод, что вкупе с тумблером SA2 позволяет получить только несимметричное искажение сигнала, зато в двух вариантах:

1) кремний / кремний+германий

2) кремний / германий

В силу разного напряжения смещения перехода у кремния (0,6V) и германия (0,2V) искажаться сигнал будет «набекрень», одна из полуволн будет срезана сильнее. При разомкнутом тумблере, когда в правом плече диодного ограничителя работают оба диода, звук получается немного более громким, а по окраске несколько «трубным», рычащим (где-то на полпути между овердрайвом и дисторшном), при замыкании тумблера звук незначительно проседает по громкости, а по окраске становится жестко компрессированым, плотным (в духе средней тяжести дисторшна).

↑ О назначении тумблеров

Тут стоит немного подробнее остановиться на взаимодействии двух тумблеров в схеме, поскольку сие есть важная «фишка» данного устройства.

Обе искажающие диодные цепочки принципиально несимметричные, сделано это для получения более сложного музыкального звучания. Цепочка VD6-8 работает все время, но при замыкании SA1 и размыкании SA2 она как бы шунтируется с точки зрения сигнала — он успевает исказиться до нее и влияния она уже почти не оказывает.

Поэтому тумблер SA1 условно можно назвать «овердрайв/дисторшн». Если не размыкая первый тумблер замкнуть второй, диод VD8 в свою очередь станет немного приобрезать дополнительно верхушки сигнала, срезанные ранее VD1-5, он будет это делать равномерно для всех частот, но так как, первая ограничивающая цепочка искажает высокие частоты сильнее низких, даже после замыкания второго тумблера ВЧ будут искажены сильнее, только теперь в звуке появится дополнительная «плотность», некоторая «жесткость» и «грязноватость» (на малых уровнях усиления можно получить прикольный блюзовый звук).

Так, замыкая SA2 мы можем оказывать некоторое влияние на режим работы схемы, заданный SA1. Если теперь мы разомкнем оба тумблера ограничивать сигнал будет только вторая диодная цепочка (VD6-8), дающая «плотный», но не слишком скомпрессированный, условно «мягкий» дисторшн, который становится гораздо «плотнее» при замыкании тумблера SA2 (вполне дотягивающий до хеви).

Старался описать как можно менее запутанно.

Таким образом, если первый тумблер мы назвали условно «овердрайв/дисторшн», второй мы можем назвать «окраска» или как-то вроде того, а комбинируя различные положения регулятора «Gain» и тумблеров SA1, SA2, можно добиться крайне разнообразного звучания от почти чистого звука, через несколько вариантов кранча и овердрайва к вполне плотному, но одновременно, читаемому артикулированному дисторшну и нарулить хоть блюзовый, хоть роковый, хоть винтажно-метальный звук, а при умении балансировать на малых уровнях гейна, даже что-то рок-н-ролльное удастся сделать .

↑ Фильтруем дальше

С тумблерами и диодными цепочками, вроде, разобрались. Проследуем далее.

Пройдя весь этот диодно-конденсаторный бурелом, сигнал преодолевает еще и RC фильтр низких частот на R10 С11, подрезающий частоты выше приблизительно 15 кГц (так называемый «песок», гитаристы поймут). Тут все так так же индивидуально, как с минимальным уровнем усиления, можно не подбирать эти резистор и конденсатор точно и оставить те номиналы, что указаны в схеме, можно срезать ВЧ сильнее или слабее. На ваш вкус и слух.

После ФНЧ в схеме стоит тон-регулятор на одном переменном резисторе и двух RC-фильтрах (R11C12R12C13R13), позволяющий в довольно широких пределах изменять тембр звучания. Городить сюда полноценный трехполосный темброблок я не посчитал нужным, потому что не люблю изобилие регуляторов на аппаратуре, в тоже время, совсем без регулятора тона в перегрузе не обойтись, поэтому был выбран простой классический вариант, применяемый во многих устройствах (подобный регулятор тона используется, например в «Big Muff» и вполне справляется со своей функцией).

С движка R13 через разделительный конденсатор С14 сигнал поступает на вход последнего третьего каскада. Его функция, как упоминалось выше состоит лишь в том, чтобы компенсировать падение амплитуды сигнала после прохождения через два фильтра и если справляется он с этой функцией недостаточно хорошо, просто подберите поточнее R17 — от него зависит усиление каскада.

Ну, а далее все совсем просто. С коллектора VT3 через разделительный конденсатор С15 сигнал поступает на переменный резистор R18, включенный потенциометром и выполняющий функцию регулятора громкости. Если делать совсем по уму, то после него надо бы поставить еще один каскад — истоковый или эмиттерный повторитель. Это полезно для развязки по сопротивлению с нагрузкой.

Но, так как номинал выходного резистора R18 все равно невелик, а после этой примочки скорее всего будет стоять еще какая-нибудь (например, так любимый гитаристами Delay), а может быть в этой следуюущей примочке даже будет так называемый «горячий байпас», то есть, сигнал там всегда будет идти через буфер, то я решил обойтись без дополнительного буфера (так сказать, не стал плодить лишние сущности), тем более, что у меня всегда включено что-то еще помимо «перегруза», например, спикерсимулятор.

↑ Питание

С самым главным разобрались, теперь немного о питании.

Для того, чтобы избежать проблем связанных с плохим питанием (всё как у людей), в схему введены два RC фильтра по положительной шине питания: C16R5C9, R4C6C5. Это перестраховка. Резисторы можно убрать или поставить другого номинала (как говорилось выше, 10… 100 Ом), причем, если резисторы не ставить, то вполне достаточно С6 и С5, остальные конденсаторы можно исключить.

Вообще же, я настоятельно рекомендую хорошо питаться и хорошо запитывать свои схемы. Это помогает избежать многих проблем. Диод VD9 защитный. Так называемая «защита от дурака», ее иногда делают по другому: ставят диод параллельно питанию в обратной полярности, но мне этот вариант не нравится, поскольку при случайной переполюсовке несчастный блок питания закорачивается напрочь, да и диоду в такой ситуации можно только посочувствовать.

↑ О деталях

В аудиоустройствах настоятельно рекомендуют использовать для сигнальных цепей пленочные конденсаторы. Поддержу это мнение и тоже порекомендую пленку (на мой взгляд, керамика хороша в фуззах, но это уже совсем другая история).

Исключением будут С1, С2 и С7 (можно еще С11) — они керамические, хотя бы потому, что пленки на 47 пФ не существует в природе, да и нецелесообразно ее использовать там, где от конденсатора требуется просто закоротить некоторую часть спектра.

Еще одно исключение — С3, он танталовый, что тоже считается неплохо для звука (разумеется, можно пленку, просто она довольно крупная будет).

Про полевой транзистор всё было сказано в описании первого каскада, напомню, что тут важно только напряжение отсечки и то, лишь в том случае, если вы хотите добиться уже от первого каскада искажений (если нет, то очень хорошо себя ведут BF245C, собратья которых, обладающие более низкой отсечкой шли раньше в фейзеры).

Во втором и третьем каскаде можно использовать любые биполярные транзисторы, но желательно, чтобы коэффициент передачи по току у них был не менее 200. Не советую использовать вездесущие КТ315. Уж очень они шумные. Вообще, мне с отечественными транзисторами звук нравится меньше — он «грязнее», «рыхлее», «зерно» у него крупнее, но это все вкусовщина.

Диоды Д220 я использовал просто потому что они у меня есть в довольно большом количестве. Для работы схемы важно чтобы эти диоды были кремниевые. Ну и, вменяемых размеров, конечно, то есть, подойдут любые стеклянные на 100 мА, которые обычно и ставят в цепи ограничения сигнала.

Германиевый диод надо подбирать исходя из напряжения смещения, лучше чтобы оно было меньше 0,4V (за неимением германиевого, можно применить диод Шоттки, он справится — проверено).

Резисторы подойдут любые маломощные (0,125 W), например, старенькие МЛТ, которых и поныне навалом.

Переменные резисторы, все кроме R8, логарифмические. Сам R8 — линейный (хотя, с логарифмическим разница не особенно заметна, с обратнологарифмическим — тоже).

↑ Список элементов

Резисторы 0,125-0,25 Вт:

R1 — 1M

R2 — 1k

R3 — 10k (*)

R4 — 33

R5 — 33

R6 — 1k

R7 — 2.2M

R8 — 50k (B)

R9 — 4.7k

R10 — 2.2k (*)

R11 — 39k

R12 — 39k

R13 — 50k (A)

R14 — 470k

R15 — 12k

R16 — 47k

R17 — 3.3k

R18 — 50k (A)

Конденсаторы:

C1 — 390pF керамич.

C2 — 47pF (*) керамич.

C3 — 1.0uFx16V танталовый, электролит

C4 — 2200pF (*) плёнка

C5 — 47.0uFx16V электролит

C6 — 0.1uF керамич.

C7 — 47pF керамич.

C8 — 0.068uF плёнка

C9 — 47.0uFx16V электролит

C10 — 0.022uF плёнка

C11 — 4700pF плёнка

C12 — 4700pF плёнка

C13 — 0.047uF плёнка

C14 — 0.1uF керамич.

C15 — 0.047uF плёнка

C16 — 47.0uFx16V электролит

Диоды:

VD1-VD5, VD6, VD7, VD9 — Д220, кремний

VD8 — Д9, Д2, германий

Транзисторы:

VT1 — КП303А, J201, BF245C (см. статью)

VT2, VT3 — 2N2222

Тумблеры

любые с алгоритмом Off-On

↑ О плате

Возможно, я несколько огорчу читателя тем, что не прилагаю к статье файл с печатной платой. Тут дело в том, что она у меня экспериментальная, как это часто бывает при разработке (VD1-5 и С8 вообще навесом на тумблере распаяны, потому что, эту цепочку я придумал добавить в схему гораздо позднее, нежели сделал плату) и рассчитана на два устройства: овердрайв, который описан в этой статье и фузз, поскольку я решил утрамбовать два прибора в один флакон, соответсвенно еще и под большой корпус рассчитана, да и габариты деталей могут разниться довольно сильно, а радиолюбители нередко собирают из того, что есть, а не покупают новые компоненты (я в эту схему купил только электролиты и транзисторы 2N2222).

↑ Сэмплы

Записано в линию с эмуляцией кабинета 4х12.

↑ Файлы

▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Спасибо за внимание. Продолжение следует!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!

Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Источник