Русские былины с нотами

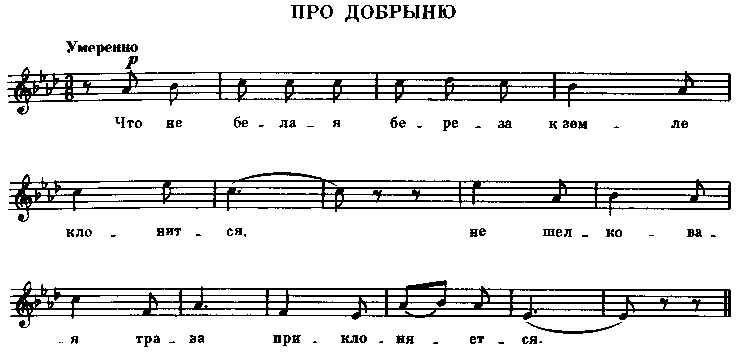

ПРО ДОБРЫНЮ

Что не белая береза к земле клонится,

РќРµ шелковая трава приклоняется, —

То сын перед матерью поклоняется.

Кланялся Добрынюшка родной матушке,

Просит он великого благословения:

«Ты благослови меня, родная матушка,

Ехать в дальние орды, во немирные!»

Говорила тут ему родная матушка:

«На кого покидаешь ты молоду жену,

Молоду жену, малых детушек. »

Римский-Корсаков Н. А. Сто русских народных песен. М., 1945, с. 15. Приводится по: Соболева Г. Г. Россия в песне. Музыкальные страницы. 2-е изд., М., Музыка, 1980.

Источник

Русские былины с нотами

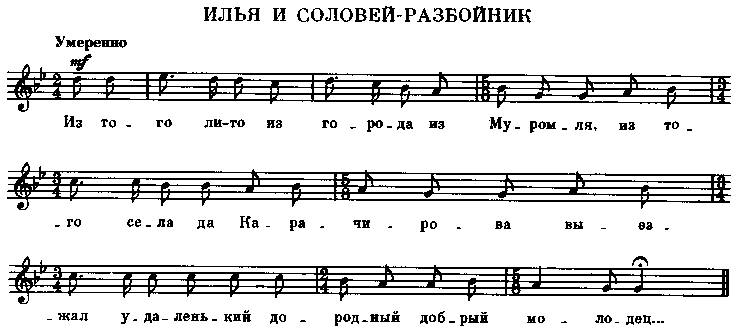

ИЛЬЯ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

Из того ли то из города из Муромля,

Из того села да Карачирова

Выезжал удаленький дородный добрый молодец.

Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову

У того ли города Чернигова

Нагнано-то силушки черным-черно,,

А й черным-черно, как черна ворона..

А подъехал как ко силушке великоей.

Стал конем топтать да стал копьем колоть,

А й побил он эту силу всю великую.

Он подъехал-то под славный под Чернигов-град,

Выходили мужички да тут черниговски.

А й зовут его в Чернигов воеводою.

Говорит-то им Илья да таковы слова:

«Ай же, мужички да вы черниговски!

Я не йду к вам во Чернигов воеводою.

Укажите мне дорожку прямоезжую,

Прямоезжую да в стольный Киев-град».

Говорили мужички ему черниговски:

«Прямоезжая дорожка заколодела*,

Заколодела дорожка, замуравела;

А й по той ли по дорожке прямоезжею

Да й пехотою никто да не прохаживал,

На добром коне никто да не проезживал:

Как у той ли то у Грязи-то у Черноей,

Да у той ли у речки у Смородины,

Да у той ли у березы у покляпыя,**

У того креста у Леванидова

Сиди Соловей-разбойник во сыром дубу,

Сиди Соловей-разбойник Одихмантьев сын;

А то свищет Соловей да по-соловьему,

Он кричит злодей-разбойник по-звериному,

Й от него ли то от посвисту соловьего,

Й от него ли то от покрику звериного

То все травушки-муравы уплетаются,

Все лазуревы цветочки отсыпаются,

Темны лесушки к земле все приклоняются,

А что есть людей, то все мертвы лежат.

Прямоезжею дороженькой пятьсот есть верст,

А й окольноёй дорожкой цела тысяча».

Он спустил добра коня да й богатырского,

Он поехал-то дорожкой прямоезжею.

Подъезжает он ко речке ко Смородине.

Да ко тою ко березе ко покляпыя.

Засвистал-то Соловей да й по-соловьему,

Закричал злодей-разбойник по-звериному,

Так все травушки-муравы уплеталися,

Да й лазуревы цветочки отсыпалися,

Темны лесушки к земле все приклонилися,

Его добрый конь да богатырскии,

А он на корзни*** да потыкается.

А й тут старыя казак да Илья Муромец

Да берет-то он свой тугой лук разрывчатый.

Он тетивочку шелковеньку натягивал,

А он стрелочку каленую накладывал,

То он стрелил в того Соловья-разбойника,

Ему выбил право око со косичею.

Он спустил-то Соловья да на сыру землю,

Пристегнул его ко правому ко стремечку булатному.

Он повез его по славну по чисту полю.

Прямоезжею дорожкой в стольный Киев-град

А ко славному ко князю на широкий двор.

«Ты скажи-тко, ты откулешной, дородный добрый молодец.

Тебя как-то молодца да именем зовут,

Звеличают удалого по отечеству. »

«Есть я е славного из города из Муромля.

Илья Муромец да сын Иванович. »

Говорит ему Владимир таковы слова:

«Ай же старыя казак да Илья Муромец!

Да й давно ли ты повыехал из Муромля,

И которою дороженькой ты ехал, в стольный Киев-град. »

«А я ехал-то дорожкой прямоезжею,

Прямоезжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-град. »

Говорил ему Владимир таковы слова:

«Ай же, мужичищо-деревенщина,

Во глазах, мужик, да подлыгаешься,

Во глазах, мужик, да насмехаешься!

Как у славного у города Чернигова

Нагнано тут силы много множество,

А й у той ли-то у Грязи-то у Черноей,

Да у славноей у речки у Смородины,

А й у той ли у березы у покляпыя,

У того креста у Леванидова

Соловей сидит разбойник Одихмантьев сын. »

Говорил ему Илья да таковы слова:

«Ты, Владимир-князь да стольно-киевской!

Соловей-разбойник на твоем дворе,

Ему выбито ведь право око со косичею,

Й он ко стремени булатному прикованный».

То Владимир-князь-от столько-киевской,

Он скорешенько ставал да на резвы ножки,

Кунью шубоньку накинул на одно плечико,

То он шапочку соболью на одно ушко,

Он выходит-то на свой-то на широкий двор

Посмотреть на Соловья-разбойника.

Засвистал как Соловей тут по-соловьему,

Закричал разбойник по-звериному,

Маковки на теремах покривились,

А околенки во теремах рассыпались,

От него от посвисту соловьего,

А что есть-то людей, так все мертвы лежат;

А Владимир-князь-от стольно-киевской

Куньей шубонькой он укрывается.

А й тут старой-от казак да Илья Муромец

Он скорешенько садился на добра коня,

А й он вез-то Соловья да во чисто поле,

Й он срубил ему да буйну голову.

Говорил Илья да таковы слова:

«Тебе полно-тко свистеть да по-соловьему,

Тебе полно-тко кричать да по-звериному,

Тебе полно-тко слезить да отцей-матерей,

Тебе полно-тко вдовить да жен молодыих,

Тебе полно-тко спущать-то, скоротать да малых детушек. »

*Заколодела – завалена деревянными колодами.

**Покляпыя – наклонная.

***Корзни – колени.

Гильфердинг А. Ф. Онежские былины. Спб., 1873, с. 439. Напев Рябининых. Попова Т. В. Русское народное музыкальное творчество, вып. 1. М., 1955, с. 146. Приводится по: Соболева Г. Г. Россия в песне. Музыкальные страницы. 2-е изд., М., Музыка, 1980.

Источник

Русские былины с нотами

ВѢДИ запись закреплена

РУССКИЕ БЫЛИНЫ — ДРЕВНИЕ РУССКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Былины (старины) — русские героико-патриотические песни-сказания, повествующие о подвигах богатырей и отражающие жизнь Древней Руси IX—XIII веков вид устного народного творчества, которому присущ песенно-эпический способ отражения действительности. Основным сюжетом былины является какое-либо героическое событие, либо примечательный эпизод истории Киевской Руси (отсюда народное название былины — «стáрина», «старинушка», подразумевающее, что действие, о котором идёт речь, происходило в прошлом).

Чтобы дать понятие о количестве былин, отметим их статистику, приведённую в «Истории Русской Словесности» Галахова. Одних былин киевского цикла собрано: в Московской губернии — 3, в Нижегородской — 6, в Саратовской — 10, в Симбирской — 22, в Сибири — 29, в Архангельской — 34, в Олонецкой — до 300. Всех вместе около 400, не считая былин новгородского цикла и позднейших (московских и других). Все известные былины принято делить по месту своего происхождения: на киевские, новгородские и общерусские (более поздние).

Илья Муромец упоминается в XIII веке в норвежской «Саге о Тидреке» и немецкой поэме «Ортнит», а в 1594 году немецкий путешественник Эрих Лассота видел его гробницу в Софийском соборе в Киеве. Алёша Попович служил у ростовских князей, потом перебрался в Киев и погиб в битве на реке Калке. В Новгородской летописи рассказывается о том, как Ставр Годинович навлëк на себя гнев Владимира Мономаха, и его утопили за то, что он обокрал двух граждан Новгорода; в другом варианте той же летописи говорится, что его сослали. Дунай Иванович часто упоминается в летописях XIII века в качестве одного из слуг князя Владимира Васильковича, а Сухмана Долмантьевича (Одихмантьевича) отождествляли с псковским князем Домантом (Довмонтом). В вариантах былины «Богатырское слово» («Сказание о хождении киевских богатырей в Царьград»), опубликованных в 1860 году Ф. И. Буслаевым и в 1881 году Е. В. Барсовым, действие былины происходит не в Киеве, а в Царьграде, при правлении царя Константина, который натравливает татар Идола Скоропеевича и Тугарина Змеевича напасть на Владимира Всеславьевича в Киеве.

Былины написаны тоническим стихом, в котором может быть разное количество слогов, но приблизительно одинаковое количество ударений. Некоторые ударные слоги произносятся со снятым ударением. При этом не обязательно, чтобы во всех стихах одной былины сохранялось равное количество ударений: в одной группе их может быть по четыре, в другой — по три, в третьей — по два. В былинном стихе первое ударение, как правило, попадает на третий слог от начала, а последнее — на третий слог от конца.

Как скака́л-то Илья́ да со добра́ коня,

Припада́л-то он ко ма́тушке сыро́й земле:

Как стучи́т ведь ма́тушка сыра́ земля

Да под то́й же как сторо́нушкой восто́чной.

Былины составляют одно из самых замечательных явлений русской народной словесности — по эпическому спокойствию, богатству подробностей, живости колорита, отчётливости характеров изображаемых лиц, разнообразию мифических, исторических и бытовых элементов они не уступают немецкому богатырскому эпосу и эпическим народным произведениям других народов.

Богатыри — персонажи былин и сказаний, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера. В исторических записях и летописях сохранились указания на то, что некоторые события, перешедшие в былины, действительно имели место в истории. Богатыри стояли на страже Руси, на заставе.

Долгое время былины передавались в устной форме, пока ими не заинтересовались учёные, филологи и фольклористы.

Впервые русские былины опубликованы были в 1804 году Андреем Якубовичем в составе «Собрания древних российских стихотворений Кирши Данилова». Считается, что Кирша Данилов работал на заводах Демидовых в 1740-х годах и тогда же составил свою рукопись, попавшую позже в руки Калайдовича. Наряду с былинами, в его сборник вошли исторические песни и скоморошины, зачастую скабрезного содержания, из-за чего издавать его невозможно было без цензурных купюр. В 1818 году вышло второе, более полное издание собрания Кирши Данилова, подготовленное известным филологом Константином Калайдовичем.

Кирша Данилов (Кирилл Данилов, Кирило Данилов Никитиных) (1703—1776) — молотовой мастер Невьянского завода Демидовых, музыкант и сказитель, составитель первого сборника русских былин, исторических, лирических песен, духовных стихов (71 текст с нотами).

О личности Кирши долгое время доподлинно ничего не было известно. Предполагалось, что он был певец и сказитель, составивший сборник песен по поручению П. Демидова.

В настоящее время, благодаря архивным находкам В. И. Байдина, социальное положение и общая схема биографии Кирши Данилова, включая годы его жизни, уже достоверно известны.

Сборник записан после 1742 года на Урале, оригинал с 1768 года хранился у русского заводчика Прокопия Акинфиевича Демидова. В Российской национальной библиотеке имеется копия на бумаге 60—80-х годов XVIII века.

Впервые сборник издан по рукописи Ф. П. Ключарева под названием «Древние русские стихотворения» под редакцией А. Ф. Якубовича в 1804 году. В этом неполном издании содержалось лишь 26 текстов из 71. Предыстория книги описана во втором издании сборника:

За открытие и сохранение сих старых памятников русской словесности мы обязаны покойному г. действительному статскому советнику Прокофию Акинфиевичу Демидову, для коего они, пред сим лет за 70, были списаны; по смерти его рукопись сия перешла к Н. М. Хозикову, а им уже подарена в 1802 году Его Превосходительству Фёдору Петровичу Ключарёву. По рассмотрении оригинала, он нашёл их довольно любопытными для просвещённой публики и поручил издать, служившему под начальством его, воспитаннику Московского университета (ныне калужскому губернскому почтмейстеру), А. Ф. Якубовичу. Г. Якубович, выбрав лучшие, по его мнению, из сих стихотворений, напечатал сей памятник поэзии протекших веков, в Москве, в типографии С. Селивановского, 1804 года, в 8 долю листа, на 824 страницах, под названием: Древние русские стихотворения.

— Калайдович К. Предисловие ко 2-му изданию 1818 года

Сборник былин вызвал значительный интерес. Второе издание — по рукописи, принадлежавшей канцлеру Н. П. Румянцеву, и по его поручению, — было сделано под редакцией К. Ф. Калайдовича в 1818 году; оно содержало 61 текст.

После второго издания рукопись исчезла из поля зрения ученых и долгое время считалась утерянной. В 1893 году заведующий земскими училищами Богородицкого уезда Тульской губернии Н. В. Чехов обнаружил рукопись в библиотеке имения Огаревка князя М. Р. Долгорукова; последний унаследовал рукопись от своего деда, археографа А. Ф. Малиновского, участника издания 1818 года. Стараниями П. Н. Шеффера была организована передача рукописи в Публичную библиотеку в Санкт-Петербурге и издание нового, более полного Сборника Кирши Данилова в 1901 году.

ВѢДИ — мудрость на Земле и Небесах ведаю; множество, собранное воедино; определенность; направленность; связующее звено между двумя системами (взаимосвязь); наполненность; мудрость; знание (информация).

Если тебе интересно, вступай к нам группа «ВѢДИ»

Источник

Б.Добровольский В.Коргузалов — Былины

Русский музыкальный эпос — Былины. Тексты и ноты

Русский музыкальный эпос

Былины

составители Б.М.Добровольский, В.В.Коргузалов

“Советский композитор”, 1981г.

номер с2198к

Настоящее издание — первый опыт свода напевов былин. Однако в собрание включено далеко не всё, что известно по печатным источникам и архивным документам. В нем даны лишь типические образцы и самые характерные их модификации в наиболее достоверных или представляющих особый интерес записях. Вместе с тем составители стремились, насколько* было возможно, показать эпические произведения во всем их разнообразии. Наша книга — своего рода музыкальная антология. В этом ее принципиальное отличие от многочисленных сборников и антологий русского эпоса, обычно включающих только поэтические тексты.

В практике публикаций былин установились два способа организации материала: I — распределение по областям и районам, с внутренним делением по репертуару исполнителей и сюжетам; 2 — распределение по жанровым признакам и сюжетам, В основе обоих способов лежит задача показа и изучения поэтических текстов. Для музыкальной публикации эпоса эти принципы могут быть использованы только частично; возможно деление по этнографическим зонам, выявляющее характерные черты областных стилей, и по жанровым разновидностям, что позволяет показать своеобразие последних. Существование одинаковых и однотипных напевов у различных певцов, исполнение на один напев разных поэтических текстов и одинаковых текстов на различные напевы делает компоновку музыкальных записей по репертуару исполнителей и сюжетам нецелесообразной.

В нашем издании материал расположен в соответствии со структурно-стилистическими особенностями напевов. Разделенные по этнографическим зонам, они сгруппированы далее таким образом, что показывают различные виды сочетания текста и музыки в последовательности от свободно изменяемых форм к более устойчивым, простым и сложным песенным формам. Такая последовательность выявляет взаимосвязи локальных групп напевов и дает понятие об общерусском характере песенной эпической традиции, а также рисует предположительную картину ее исторической жизни.

Знакомство читателя с музыкальными записями русского эпоса начинается с былин Севера. В них нашло яркое и полное выражение сказительское мастерство — один из древнейших видов повествовательного искусства. Первое место в этом разделе занимают онежские старины, среди которых преобладают подвижные формы напевов. Они характерны более всего для онежской эпической традиции, но встречаются и в других районах бытования эпоса, а также у различных народов. Следующее место отведено старинам Пинежъя, где прослеживаются связи с напевами онежской, мезенско-кулойской и отчасти беломорской групп. Беломорские старины являются вторым промежуточным звеном, тяготеющим то к мезенской традиции, то к онежской. Наиболее самостоятельна группа мезенско-кулойских напевов. В ней значительное место занимают песенные формы. Заканчивается раздел былин Севера печорскими старинами, имеющими некоторые черты сходства с эпосом центральных и южных районов России. Каждый из этих подразделов начинается с одностиховых напевов подвижных форм и заканчивается строфическими, если они были зафиксированы в данной местности. Размещение напевов внутри каждой формы дается в последовательности от кратких к развитым, по образующим их группам метрического времени, от дробных — нечетных и смешанных к более крупным, четным.

Второй раздел посвящен былинам из различных районов России. В одних случаях они близки по музыкальной форме северному эпосу, в других — смыкаются с былинами казачьей традиции. В этом разделе первое место также отведено подвижным одностиховым напевам, которые сменяются строфическими и завершаются особым типом куплетной формы. Записи былин данного раздела показывают, что здесь на первый план выступают межрайонные связи, свидетельствующие о возможности возникновения «общерусских» эпических напевов.

Былины казачьей традиции завершают основную часть публикуемых материалов. Если в районах русского Севера коллективное исполнение былин встречается эпизодически (преимущественно в мезенско-кулойской и печорской группах), а в центральной России и Поволжье довольно часто, то в казачьем былинном эпосе оно становится почти обязательным. Наиболее полно и последовательно ансамблевое искусство проявилось в былинах Дона, с которых и начинается этот раздел. Записи здесь расположены в последовательности от наиболее простых по мелодике и кратких, близких по метроритмике северным старинам, к развитым сложным формам, с широкими распевами. Заканчивается раздел записями былин, сделанными в различных местах расселения казачества.

После основной части, в приложениях, читатель знакомится с избранным и образцами особых видов музыкально-поэтических повествований.

1. Баллады. Своеобразный тип эпических песен, использующих мелодии былин. Нами выбраны по преимуществу такие напевы, которые были записаны только с текстами баллад. Они в известной мере соответствуют их эмоциональному содержанию, что указывает на тенденцию к образованию самостоятельного жанра.

2. Апокрифические песни и песни-притчи, обычно называемые в сборниках и исследованиях «духовными стихами». Поэтическое содержание этих эпических песен тесно связано с древнерусской литературой. Составители, понимая древнерусский песенный репертуар как сложный комплекс, выделили из него произведения, наиболее близко стоящие к эпосу. Здесь мы вновь встречаемся с классическими формами эпических напевов; однако с ними сосуществуют иные, напоминающие песенные, но сохраняющие связь с эпическим искусством.

3. Скоморошины. Это название присвоено небольшой группе песен со своеобразными краткими напевами-формулами. Интонационно они близки былинам. Для поэтических текстов скомороший характерно «занимательное» содержание.

4. Небылицы — своего рода антитеза «серьезному жанру», эпосу. Напевы их заимствованы у былин. Поэтические тексты — шутейные «нелепицы».

Все перечисленные разделы предваряются небольшими заметками о помещенных в них материалах. Каждая запись снабжена комментариями, вынесенными в особый раздел. В них, кроме данных о времени, месте и способе записи, приводятся сведения о собирателях, исполнителях, а также краткие характеристики напевов, их структур и вариантов, указываются особенности сюжетов повествований. Составители избрали свободную форму комментариев, вне жесткой схемы, но в зависимости от самого комментируемого материала.

Наше издание мы открываем статьей крупнейшего ученого, профессора А. М. Астаховой (1886—1971), излагающей итоги исторического и филологического изучения русского героического эпоса на современном этапе. Вторая статья написана составителями. В ней дается общий обзор материалов настоящего издания и ряд соображений, возникших при работе над ним. Эта статья — не научное исследование, а только попытка разобраться в том сложном явлении, которое представляет собой русская песенная эпическая традиция.

Первый раздел книги, посвященный былинам Севера вступительная, заметка, организация материала и комментарии к нему), выполнен В. В. Коргузаловым, остальные разделы — Б. М. Добровольским. Автором филологической части комментариев и словаря устаревших и диалектных слов и названий является И. Я. Лесенчук; ею же осуществлена редакция фольклорно-поэтических текстов тома. Соавтором филологической части комментариев к былинам №№ 65—78 б является Б. М. Добровольский. Библиографический список источников с условными сокращениями отредактирован Д. М. Банером; им же проверены и уточнены географические сведения в комментариях.

В конце книги нами помещен указатель сюжетов.

Большую поддержку составителям этого труда оказывал Д. Д. Шостакович, который был председателем редакционного совета «Собрания русских народных песен». В течение всего периода подготовки рукописи мы получали от него ценные советы и указания, касающиеся содержания книги и принципов ее редактирования.

Нашими постоянными консультантами были доктора наук Б. Н. Путилов, А. М. Астахова и В. М. Беляев (1888—1968).

Составители приносят благодарность за помощь членам редсовета «Собрания» и всем, кто помог нам советами и предоставил материалы для публикации. Особо мы благодарим инициатора, организатора и редактора настоящего издания Л. Н. Лебединского, а также Д. М. Бацера и Б. И. Рабиновича, принимавших деятельное участие в оформлении этого труда.

Б. М. Добровольский В. В. Коргузалов

А. М. Астахова. Русский героический эпос

Б. М, Добровольский и В. В. Коргузалов — Музыкальные особенности русского эпоса

О редакции нотных и поэтических текстов

БЫЛИНЫ СЕВЕРА

Эпическая песенная традиция на русском Севере

I. ОНЕЖСКИЕ СТАРИНЫ

А. Одностиховые напевы

а) в нечетных и смешанных группах метрического времени

1. Алёша Попович и Тугарин (Сокольник)

2. Солбман и Василий Окульевич

2а. Добрыня и Алёша

3. Илья Муромец и князь Владимир

б) в четных группах метрического времени

4. Добрыня и Алёша

5. Как ходил-гулял Добрынюшка по городу (Добрыня и Маринка).

Б. Строфические напевы

а) в нечетных и смешанных группах метрического времени

6. Иван Годинович, жена и королевна

7. Садко и морской царь

8. Женитьба Хотена Блудовича

9. Ходил Потык сын Иванович (Михайло Потык и жена-волшебница)

10. Солбман и Василий (Иван) Окульевич

11. Королевичи из Кряков а

12. Добрыня и Алёша

13. Василий Буслаевич и новгородцы, его поездка и смерть

б) в четных группах метрического времени

14. Как во городе стольнокиевском

15. Микула Селянинович и князь Вольга

15а. Настасья (Василиса) Микулична, Ставр и князь Владимир

16. Русские богатыри и Калин-царь

17. Добрыня и Алёша

II. ПИНЕЖСКИЕ СТАРИНЫ

А. Одностиховые напевы

а) в нечетных и смешанных группах метрического времени

18. Илья Муромец и Калин-царь

19. Козарин и сестра-полонянка

б) в четных группах метрического времени

20. Добрыня и Змей

21. Василий Игнатьевич и Батый (Кудреванко-царь)

22. Алёша Попович и Тугарин

23. Добрыня и Змей

23а. Козарин и сестра-полонянка

Б. Строфические напевы

а) в нечетных и смешанных группах метрического времени

24. Дунай Иванович и Настасья

25. Илья Муромец и Чудище

б) в четных группах метрического времени

26. Василий Буслаевич и новгородцы, его поездка и смерть.

III. БЕЛОМОРСКИЕ СТАРИНЫ

Одностиховые напевы

а) в нечетных и смешанных группах метрического времени

27. Дюк Степанович и князь Владимир

27а. Дунай Иванович и Настасья

28. Сватовство Идолища

29. Илья Муромец и разбойники

б) в четных группах метрического времени

30. Туры златорогие и турица

31. Садко (Сотко) и морской царь

32. Женитьба Дюка Степановича

33. Добрыня и Алёша,

34. Михайло Потык и жена-волшебница

IV. МЕЗЕНСКИЕ И КУЛОЙСКИЕ СТАРИНЫ

А. Одностиховые напевы

а) в нечетных и смешанных группах метрического времени

35. Как у нашего царя у батюшки

36. Три поездки Ильи Муромца

37. Дюк Степанович и князь Владимир

38. Илья Муромец и Соловей-разбойник

39. Илья Муромец и Соловей-разбойник.

б) в четных группах метрического времени

40. Татарское нашествие

41. Во стольнём городе во Киеве.

42. Сухмантий Одихмантьевич и князь Владимир

43. Михайло Потык и жена-волшебница.

44. Илья Муромец и Соловей-разбойник

45. Говорит-то Вечара свет Лазурьевич (Данило Ловчанин и князь Владимир)

46. Данило Ловчанин (Михайло Ильич) и князь Владимир.

47. Данило Ловчанин (Данило Игнатьевич) и князь Владимир

48. Дюк Степанович и Чурила

49. Женитьба Хотена Блудовича

49а. Василий Игнатьевич и Батый (Кудреванко-царь)

50. Во славном-то да во городе во Киеве

Б. Строфические напевы

51. Добрыня и Маринка.

52. Поездка и смерть Василия Буслаевича.

53. Василий Игнатьевич и Батый (Курган-царь).

V. ПЕЧОРСКИЕ СТАРИНЫ

а) в нечетных и смешанных группах метрического времени

54. Добрыня и Змей

54а. Василий Казимирович и Батый (Батуй)

55. Дюк Степанович и Чурила

56. Три поездки Ильи Муромца

57. Илья Муромец и разбойники (станичники).

57а. Бутман и белый царь

б) в четных группах метрического времени

58. Илья Муромец и сила неверная

59. Илья Муромец и богатырь-нахвалыцик (Сокольник)

59а. Илья Муромец и богатырь-нахвалыцик (Сокольник).

60. Садко и морской царь

61. Уж вы где же, туры, до нонче спобыли [Василий Игнатьевич и Батый (Тугарин)]

62. Илья Муромец и богатырь-нахвалыцик (Сокольник).

63. Женитьба Хотена (Фатена) Блудовича

64. Добрыня и Змей

БЫЛИНЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ПОВОЛЖЬЯ, УРАЛА И СИБИРИ

Музыкальная эпическая традиция в различных районах России.

!. БЫЛИНЫ И БЫЛИННЫЕ ПЕСНИ СЕВЕРО-ВОСТОКА И ПОВОЛЖЬЯ

Одностиховые напевы в строфике

65. Суровец-Суздалец (Илья Муромец) и царь Куркас.

66. Иван гостиный сын и князь Владимир

67. Волх Всеславович и царство индейское

68. Добрыня и Маринка

69. Алёша Попович, Илья Муромец и татарин

70. Выезд Суровца-Суздальца (Сухана)

71. Ай, как у нашего у князя Володимерова (Иван гостиный сын и князь Владимир)

71а. Как у князя, у князя Володимерова (Иван гостиный сын и князь Владимир)

716. Как у князя у Владимира (Иван гостиный сын и князь Владимир)

72. Скиман-зверь у Днепра и отъезд Добрыни из дома

II. БЫЛИНЫ И БЫЛИННЫЕ ПЕСНИ ЦЕНТРА И ЮГА РОССИИ

Строфические напевы

73. Отъезд Добрыни из дома

74. Добрыня и Маринка

75. Добрыня и Маринка

76. Что не три горы зашаталися (Богатыри на заставе)

77. Илья Муромец и разбойники (станичники)

78. Илья Муромец на корабле

78а. Илья Муромец на корабле

786. Илья Муромец на корабле

Казачьи былины и былинные песни

Музыкальные особенности эпоса казачьих поселений

I. ДОНСКИЕ БЫЛИНЫ

79. Иван гостиный сын (Иван Гардинович) и князь Владимир

80. Алёша Попович и Тугарин (Змей)

80а. Добрыня и Маринка

81. Алёша Попович и Тугарин (Змей)

82. Добрыня и Алёша

83. Молодость Василия Буслаевича

II. БЫЛИННЫЕ ПЕСНИ ДОНА

84. Илья Муромец у ворот Киева

85. Спор сокола с конем’.

86. Добрыня в отъезде

87. Добрыня и Алёша

88. Отъезд Добрыни из дома

89. Эх, как у князя, ай, а вот у Владимира

90. Добрыня в отъезде

90а. Добрыня в отъезде

91. Туры златорогие и турица

92. Добрыня и Алёша

93. Индрик-зверь и богатырь-охотник

94. Садко на море

95. Выезд Дюка Степановича

III. БЫЛИННЫЕ ПЕСНИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ КАЗАЧЬИХ ПОСЕЛЕНИЙ

96. Спор сокола с конем

97. Спор сокола с конем

98. Отъезд Добрыни из дома

99. Илья Муромец идет в Киев

99а. Выезд Дюка Степановича

100. Выезд Дюка Степановича

101. Ой, ты время мое, хорошее времяцко (Илья Муромец на дороге)

I. БАЛЛАДЫ

Баллада — особый вид музыкально-поэтического повествования

А. Одностиховые напевы

102. Князь, княгиня и старицы

103. Марья Юрьевна, князь Роман и татары

104. Домна Фалилеевна и князь Дмитрий.

105. Василий, Софья (Солфея) и мать-погубителышца

106. Чурила Пленкович и чужая жена

107. Василий, Софья (Снофида) н мать-погубительница

Б. Строфические напевы

108. Братья-разбойники и сестра

109. Братья-разбойники и сестра

II. АПОКРИФИЧЕСКИЕ ПЕСНИ И ПЕСНИ-ПРИТЧИ

Эпические песни, связанные с древнерусской литературой

А. Одностиховые напевы

110. Егорий, царевна и Змей

111. Сорок калик со каликою и княгиня Апраксия

112. Сорок калик со каликою и княгиня Апраксия

113. Егорий Храбрый и царь иноверный

114. Егорий Храбрый и царь иноверный

115. Книга Голубиная

116. Егорий, царевна и Змей

117. Егорий Храбрый и царь иноверный

118. Агрик (Адрик) и Никола

119. Аника (Оника)-воин

Б. Строфические напевы

120. Аника (Оника)-вопн

121. Книга Голубиная.

122. Книга Голубиная

123. Нищая братия и Христос.

124. Нищая братия и Христос.

125. Нищая братия и Христос

126. Братья Лазари — богатый и бедный

127. Братья Лазари — богатый и бедный

128. Братья Лазари — богатый и бедный

III. СКОМОРОШИНЫ

Скоморошины как своеобразный музыкально-поэтический жанр.

Одностиховые напевы

129. Вавило и скоморохи

130. Терентий и скоморохи

131. Терентий и скоморохи

132. Птицы на море

133. Птицы на море

134. Птицы на море и звери

135. Птицы на море и звери

IV. НЕБЫЛИЦЫ

Поэтические особенности небылиц

Одностиховые напевы

136. Небылиця в лицях, небывальщинка

137. Благословите, братцы, старину сказать

138. Старину скажу да стару прежнюю

139. А во славном городе во Туесе (Бой женщин).

140. А и на Дону, Дону (Агафонушка)

КОММЕНТАРИИ

Список источников с условными сокращениями

Литература, цитированная авторами

Словарь устаревших и малопонятных слов

Алфавитно-сюжетный указатель

Источник