Скачать бесплатно ноты и партитуры по запросу:

Прокофьев Соната 7

Перевод: Соната для фортепиано № 7 , Op.83. Прокофьев , Сергей. Фортепиано результаты.

Перевод: Соната для фортепиано № 7 , Op.83. Прокофьев , Сергей. Фортепиано результаты.

Перевод: Соната для фортепиано № 7 , Op.83. Прокофьев , Сергей. Фортепиано результаты.

Перевод: Прокофьев , Сергей (1891-1953).

Перевод: Прокофьев , Сергей (1891-1953).

Перевод: Прокофьев , Сергей.

Перевод: Ноты Сергея Прокофьева . Сергей Прокофьев . Новичок музыкальная пресса. 37. Piano Solo. Соч. 83.

Перевод: С. Прокофьев . Фортепианные сонаты пп. 2 7 и 8. Сергей Прокофьев . С. Прокофьев . Фортепиано: ноты. Концерт.

Перевод: Сергей Прокофьев . Piano Sonata No. 7 in B flat major — Sergei Prokofiev composed by Sergei Prokofiev. Piano Solo ноты.

Перевод: Соната № 7 си-бемоль мажор, соч. 83. Сергей Прокофьев . Piano Solo ноты. 1891-1953. Под редакцией Исидора Филиппа.

Перевод: Серж Прокофьев . Серж Прокофьев . Complete version of Serge Prokofieff’s Piano Sonata No. 7 In B Flat Op.83. Ноты.

Перевод: Соната для фортепиано № 7 , соч 83. Сергей Прокофьев . Соната для фортепиано № 7 , соч 83. Piano Solo ноты.

Перевод: Соната для фортепиано № 7 , соч 83. Сергей Прокофьев . Piano Solo ноты. 1891-1953. Для фортепиано. План. Буси.

Перевод: Audition Репертуар для наступающих Пианист, книга 3. Прелюдия до мажор, соч. 12, № 7 . Прокофьев .

Перевод: Соната в С. Пьеса Op 11, № 7 . Соната № 6 до минор третий мВт. Прокофьев . Соната ми мажор К. 380, Л. 23.

Перевод: Фортепианные сонаты пп. 1-4, OPP. 1, 14, 28, 29. Сергей Прокофьев . Соната . Соната № 2 ре минор, соч. 14.

Источник

Соната для фортепиано № 7 (Прокофьев) — Piano Sonata No. 7 (Prokofiev)

Соната № 7 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева B ♭ мажор, соч. 83 (1942) (иногда называемая «Сталинградской») — соната для фортепиано соло , вторая из трех «Военных сонат». Соната была впервые исполнена 18 января 1943 года в Москве по Святославу Рихтеру .

СОДЕРЖАНИЕ

Историческое прошлое

20 июня 1939 года близкий друг и профессиональный соратник Прокофьева, режиссер Всеволод Мейерхольд , был арестован НКВД незадолго до репетиции новой оперы Прокофьева « Семен Котко» ; он был застрелен 2 февраля 1940 года. Хотя его смерть не была публично признана, не говоря уже о широко известной до периода правления Сталина, жестокое убийство жены Мейерхольда, Зинаиды Райх , менее чем через месяц после его ареста, было печально известным событием. Спустя всего несколько месяцев Прокофьева «пригласили» сочинить « Здравица» (дословно переводится как «Ура!», Но чаще ему давали английское название « Да здравствует Сталин» ) (соч. 85), чтобы отпраздновать 60-летие Иосифа Сталина .

Позже в том же году Прокофьев начал сочинять свои фортепианные сонаты №№ 6 , 7 и 8 , Opp. 82–84, широко известные сегодня как «Военные сонаты». Эти сонаты содержат одни из самых противоречивых произведений Прокофьева для фортепиано. Биограф Даниэль Яффе утверждал, что Прокофьев, «заставив себя сочинить веселое воспоминание о нирване, Сталин хотел, чтобы все поверили, что он создал» (то есть в « Здравице» ), а затем в этих трех сонатах «выразил свои истинные чувства». Поэтому иронично (особенно учитывая музыкальный намек, который Яффе определил в центральной части: см. Ниже), что Соната № 7 получила Сталинскую премию (второй степени).

Движения

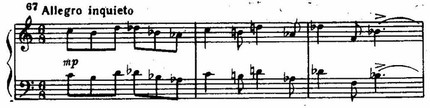

- Allegro inquieto (си-бемоль мажор)

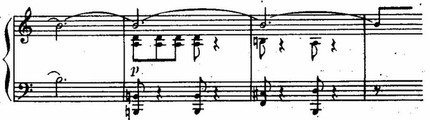

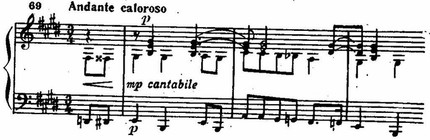

- Andantecaloroso (ми мажор)

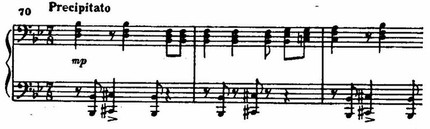

- Precipitato (си-бемоль мажор)

1. Аллегро инкието

Allegro inquieto отдает дань уважения и издевается над классической формой сонаты . Как подсказывает темп , темп и ритмы очень нервные и тревожные. Вступительная тема насмешливая и резкая, с множеством громких кластерных аккордов . Вторая тема — это медленная, продуманная тема, которая, кажется, блуждает как по различным тонам, так и по гармониям и мотивам. Эта длинная часть начинает медленно набирать обороты и приводит к бурному, чрезвычайно хроматическому и бурному развитию. После повторения части медленной части представлен заключительный быстрый, насмешливый фрагмент основной темы, который заканчивается единственной полной постановкой тональности пьесы с тихим быстрым броском мажорного аккорда B ♭ .

Музыка обозначена как написанная в тональности си-бемоль мажор и содержит музыкальные элементы, указывающие на си-бемоль как на домашнюю ноту в духе классической сонатной формы: первая тема сосредоточена на си-бемоле, вторая тема которой итерация в экспозиции сосредоточена на ля-бемоле, а итерация в перепросмотре сосредоточена на си-бемоле, а концовка, которая возвращает тональный центр в си-бемоль и завершает пьесу мажорным аккордом си-бемоль. Однако этому движению явно не хватает ключевой подписи си-бемоль мажор.

2. Анданте калоросо

Медленная часть изначально очень красивая, но пронизана сентиментальными эмоциями. Яффе указал, что вступительная тема основана на лжи Роберта Шумана «Wehmut» («Печаль», которая появляется в «Liederkreis» Шумана , соч. 39 ): слова к этому переводу означают : «Иногда я могу петь, как если бы я был рад, но втайне слезы хорошо и так освобождают мое сердце. Соловьи . поют свою песню тоски из глубины своей темницы . все восхищаются, но никто не чувствует боли, глубокой печали в песне. » Эта вступительная тема быстро распадается на чрезвычайно хроматическую секцию, которая проходит через различные тональные центры, ни один из которых не кажется знакомым ми, начавшим пьесу. После звенящей, похожей на колокол кульминации музыка замедляется и снова растворяется в пышной вступительной теме.

3. Precipitato

Финал Precipitato, однажды описанный как «взрывной взрыв рок-н-ролла с хроматическим краем», представляет собой токкату, которая смело подтверждает тональность сонаты через более диатонический гармонический язык, чем в первой части. Это очевидно с самого начала, когда простые трезвучия B ♭ мажор повторяются снова и снова. Несмотря на широкий диапазон темпа исполнения, выбранный разными пианистами, эффект, тем не менее, впечатляющий и захватывающий. Кульминация токкаты — это яростное повторение основной темы, в котором все десять пальцев до предела напряжены, пока пьеса, наконец, не заканчивается триумфально в грохочущем каскаде октав. Преступность этой сонаты считается технически сложной.

Записи

Соната была записана (в хронологическом порядке) следующими авторами:

- Владимир Горовиц (RCA 1945 | Первая запись произведения)

- Фридрих Гульда (Декка, 1947)

- Святослав Рихтер (CCCP 1958)

- Владимир Ашкенази (Decca 1965)

- Григорий Соколов (Мелодия 1969)

- Гленн Гулд (Колумбия, 1969)

- Маурицио Поллини (Deutsche Grammophon 1971)

- Марта Аргерих (EMI 1979 | Live)

- Андрей Гаврилов (Deutsche Grammophon 1991)

- Питер Донохоу (Somm 2014)

Источник

Седьмая соната прокофьева ноты

- Поддержите наш сайт →

Piano Sonata No. 7 (B-dur), Op. 83

Седьмая соната B-dur, op. 83 — следующее звено триады — была начата также в 1939 году, но завершена лишь в мае 1942.

Седьмая соната отражает в преднамеренно обобщенной, весьма абстрагированной форме три стороны высокой трагедии нашей Родины: тревогу и возбужденность перед лицом грозного нашествия жестокого врага (первая часть); бессмертную красоту и гуманизм народного духа (вторая часть); наконец, богатырскую мощь и стойкость народа, уверенного в победе правого дела (третья часть).

Слушатели и советская пресса встретили Седьмую сонату восторженно, усматривая в ней «голос Родины», могучую интонацию патриотизма. «Слушатели особенно остро воспринимали дух сочинения, отражавшего то, чем все жили, дышали (так же воспринималась в то время Седьмая симфония Шостаковича), — рассказывает Рихтер. — Соната бросает вас сразу в тревожную обстановку потерявшего равновесие мира. Царит беспорядок и неизвестность. Человек наблюдает разгул смертоносных сил. Но то, чем он жил, не перестает для него существовать. Он чувствует, любит. Полнота его чувств обращается теперь ко всем. Он вместе со всеми протестует и остро переживает общее горе. Стремительный наступательный бег, полный воли к победе, сметает все на своем пути. Он крепнет в борьбе, разрастаясь в гигантскую силу, утверждающую жизнь».

Седьмая соната как бы вытесана из единой глыбы, создана одним вдохновенным и смелым порывом мастера, убежденного в своих творческих принципах. При всей пианистичности изложения она носит подлинно симфонический характер как по масштабу обобщений и сквозной идее, так и по оркестровому типу звучаний.

Первая часть (Allegro inquieto) — образ нервозной тревоги. Властные активные интонации, типичные для творчества Прокофьева, приобретают здесь (как и в Шестой сонате) особый оттенок жестокости. Именно в этой тупой жестокости, в этом антигуманизме можно услышать и увидеть инструментально воплощенный намек на звериное обличье германского фашизма, его отличительную сущность.

Обнаженная ритмическая конструкция первой части, графически четкий мелодический рисунок, настойчиво вдалбливаемые остинато, резко напряженная ладогармоническая основа с массой острых хроматизмов создают целостный силуэтный набросок многогранного и глубокого образа. Это проблематика шекспировского масштаба с ее общечеловеческими идеями зла и добра.

Интонационно-фактурное единство всего музыкального материала первой части поражает и восхищает. Даже типичная для прокофьевских экспозиций резкая разграниченность разделов и партий здесь подменяется удивительной текучестью всего материала.

Тема главной партии изложена параллельными голосами нарочито сухо, бесцветно. В ней сталкиваются и дополняют друг друга два психологически разных элемента: двухголосная, «аскетичная» устремленность и тормозящее «постукивание»; хроматический излом, порыв и грубое сопротивление, остановка. Если в первом элементе определяющим является мелодическое начало, то во втором — гармоническое.

В сопоставлении и взаимопроникновении этих двух контрастных начал — внутренний стимул развития главной партии; а различное использование второго элемента главной партии в побочной и в связующей прочно скрепляет всю первую часть воедино.

Остроту и взаимосвязь противоречий подчеркивают также и тональная неопределенность темы («хроматическая тональность с центром си-бемоль», по определению В. и Ю. Холоповых) (См. их брошюру: «Фортепианные сонаты С. С. Прокофьева», стр. 65. Об этом же, хотя и несколько в ином аспекте, пишет Л. Мазель: «Ритм, громкостная динамика, мелодический рисунок могут теперь ясно выделять тональные опоры даже в таких сложных гармонических условиях, которые сами по себе на подобные опоры с достаточной определенностью не указывают; вспомним, например, систематические возвращения к звуку «b» в начале Седьмой сонаты Прокофьева» (Л. Мазель. О путях развития языка современной музыки. «Советская музыка», 1965, № 7, стр. 11).), и метр 6/8 трактуемый то как двудольный, то как трехдольный.

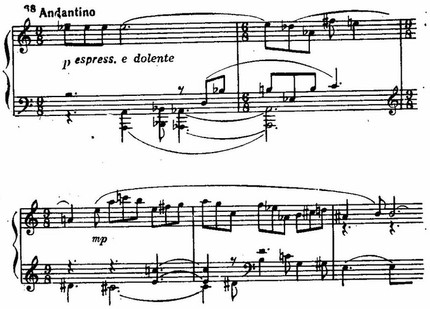

Перед вступлением лирической побочной партии (Andantino) злые демонические силы первой темы успокаиваются. Появляется резко отличный от главной партии новый, но не менее противоречивый образ. Несколько изломанная тема не лишена отравляющей горечи. Здесь и внутренний порыв к свету — и снова тормозящие, сковывающие силы. Высказывание как бы завуалировано нежной дымкой. Интенсивно используя контрастные подголоски, Прокофьев развивает тему в широком диапазоне с большими регистровыми скачками; все это колоритно обогащает ее, но тональный центр, так же как в главной партии, остается неопределенно нейтральным:

Темп постепенно ускоряется. На органном пункте (звук фа) начинается бурная разработка. В ней энергично развивается главная партия, принимая черты необузданной злости и ярости. Побочная партия утрачивает свое первоначальное лирическое настроение. Все развитие ее выражает непрерывный вихрь нагнетания, накопления энергии и динамизма. Создается, так же как и в Шестой сонате, предельно напряженный образ, вполне обоснованный замыслом и общей концепцией всего произведения как целостного цикла.

Краткое возвращение к лирическому, образу побочной партии в репризе (Andantino) уже воспринимается как уходящее в далекое прошлое воспоминание, как мимолетный отдых среди яростного урагана страшной схватки. Ведь главная партия здесь отсутствует вовсе, а побочная дана в несколько сокращенном изложении. Но зато в последующей коде (Allegro inquieto) драматургически утверждается возбужденный образ тревоги. Главная тема, появившись внезапно, развертывается дерзко и властно; нервы обнажены, чувства и мысли обострены до предела.

Вторая часть (Andante caloroso в E-dur) задумана как противопоставление образам жестокости и беспокойства первой части. Ее тональность, находящаяся в тритоновом соотношении с тональностями крайних частей (B-dur), способствует этому характеру противопоставления. Спокойная и мягкая человечность, красота широкой, расцветающей кантилены виолончельного характера вытесняют сухое двухголосие, аскетизм и жесткость стучащих ритмов. Это мир благородных чувств и высоких раздумий. Колорит также насыщенный, но ласковый и светлый. Выписанный любовно образ этого Andante высоко этичен и в своей многогранности продолжает не только линию Andante из Второй сонаты или лирических эпизодов театральной и инструментальной музыки Прокофьева, но и таких образов, как Патер Лоренцо из «Ромео и Джульетты» или запев «Песни об Александре Невском» (в средней части Andante эпическая тема басов).

В то же время в пространном и контрастирующем среднем разделе (Росо piu animato) трехчастной формы Andante заметно ощущаются традиции фортепианного письма Мусоргского (например, типично колокольные эпизоды, особенно на ремарке un росо agitato). При всем богатстве элементов красочности в фактуре этого раздела второй части и в нем поначалу господствует песенность. Правда, в дальнейшем (Piu largamente) использованы приемы разработочного развития на широком симфоническом дыхании, с ладотональной неустойчивостью и относительно большими кульминационными участками. Такая необычная для медленных частей патетическая динамизация вызывает необходимость соответствующего архитектонического равновесия — раздела с постепенным успокоением, «затуханием»; и композитор дает этот участок формы, участок, вводящий в краткую репризу-коду (Tempo I), где музыка замирает, сходит на нет. Эмоциональный «прилив» уравновешивается эмоциональным «отливом».

В необычном масштабе динамизации Andante отразилась столь же необычная сила драматизма сонаты в целом, симфонизм и монументальность ее концепции. Andante как апофеоз красоты и гуманизма противостоит чрезвычайно впечатляющим образам почти патологической жестокости и зла первой части, «выдерживает» их и даже, так сказать, «перемалывает» собственной эстетической силой. Это стремление уравновесить начало негативное (образы безобразного, дисгармоничного и беспорядочного) с началом позитивным (образы гармонии, порядка и красоты) очень характерно для творчества Прокофьева 40-х годов.

Третья часть — Precipitato — вскоре после появления сонаты была почти единодушно охарактеризована как «своего рода богатырская, стихийно могучая русская токката. И то, что Прокофьев находит здесь «русское» не в мелодике, а в самом зерне «токкатности» — ритме непрерывного движения, — это указывает на глубокое и самобытное понимание Прокофьевым основ русского музыкального стиля» (А. Соловцов. Фортепианная музыка. Сб. «Очерки советского музыкального творчества». М.— Л., 1947, стр. 174.).

Несомненно, на финале Седьмой сонаты сказался авторский опыт Токкаты, ор. 11, но в еще большей степени — традиции богатырского эпоса Бородина. Специфически прокофьевский по своей прямолинейной устремленности замысел, одновременно и стихийный и «железный» напор ритма, неумолимая настойчивость «втаптываемых» басов (характерные прокофьевские остинато) говорят об исключительно смелом отношении композитора к русским классическим традициям. Объединяющая сила ритма выражена здесь и через единую линию динамики, и через сквозной импульс исполнительской агогики, и через скрытую энергию остинатных фигур.

Так передать современными средствами уходящий корнями в былинный эпос могучий образ русской ратной силы мог только композитор-новатор, композитор, сумевший переосмыслить эпос героического прошлого России с позиций советского художника, современника Великой Отечественной войны.

В композиционной основе финала господствует метроритмическое начало в неизменном размере 7/8 и «сквозное» проведение октавами в басу постоянной трехзвучной лейтинтонации — хода на увеличенную секунду с резким упором на втором звуке; си-бемоль-мажорная тональность столь же неизменно и прямолинейно утверждается после каждого отхода от нее.

Форма финала — простая трехчастная со средним эпизодом (включающим непродолжительную реминисценцию из главной темы первой части) и кодой, в которой победоносный «топот» басов и стихийная мощь ликования доведены до предела. Чисто психологически, кода — это триумф мелодико-ритмической энергии самоутверждения, активности, воли.

Вызывающие чувство радости виртуозный блеск и темпераментный накал здесь полностью соответствуют мысли Б. Асафьева о «. виртуозности как гедонистической сфере концертирующего стиля» (Б. Асафьев. Музыкальная форма как процесс. Книга вторая. Интонация. Л., 1963, стр. 322.). Широко обобщенная, оптимистическая концепция сонаты находит в финале свое смелое и монументальное разрешение.

Седьмая соната была исполнена 18 января 1943 г. в Москве Святославом Рихтером. В том же году соната была издана Музгизом, а ее автору присуждена Сталинская премия первой степени.

Источник