- 10 певцов 80-х и 90-х. Какими они были и какими стали.

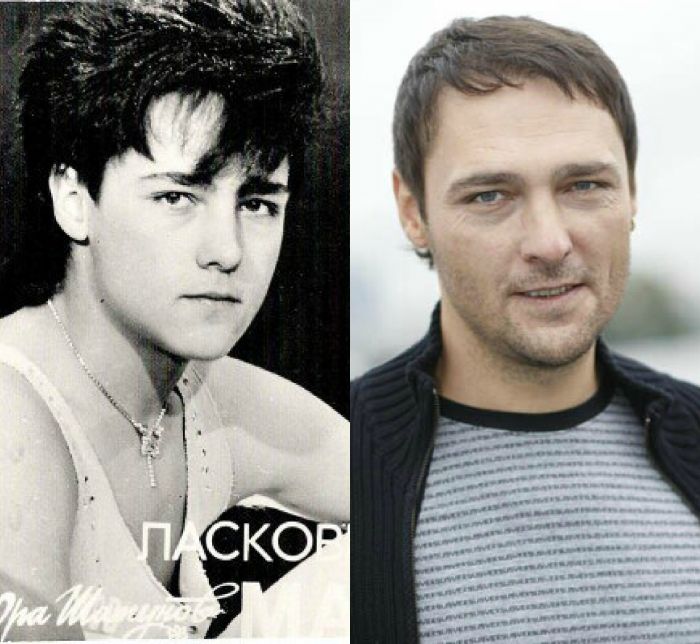

- Юра Шатунов

- Филипп Киркоров

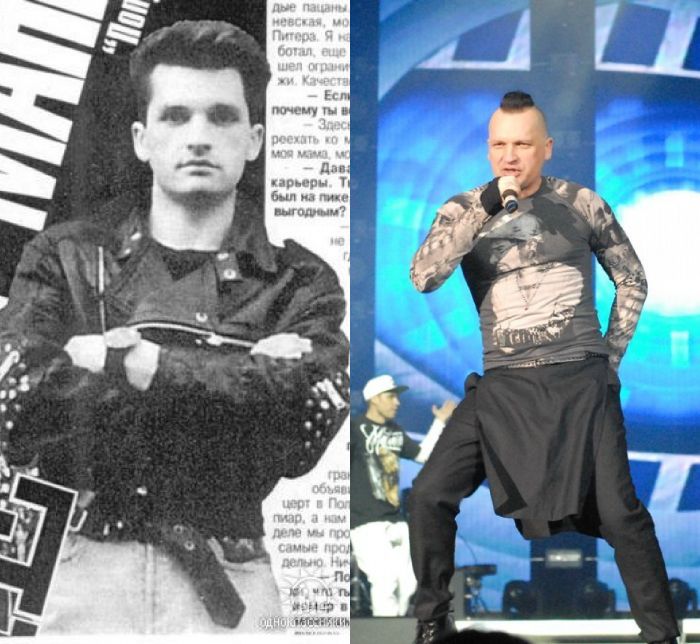

- Сергей Лемох лидер группа «Кар-Мэн»

- Григорй Лепс

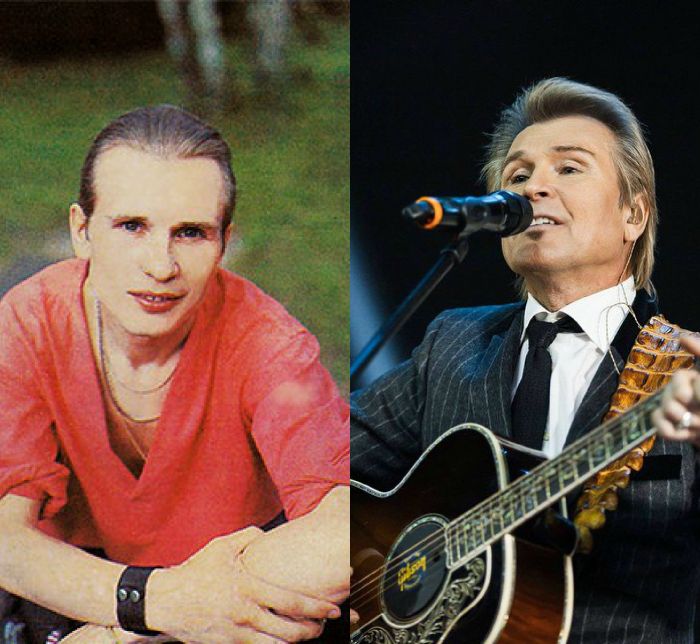

- Александр Малинин

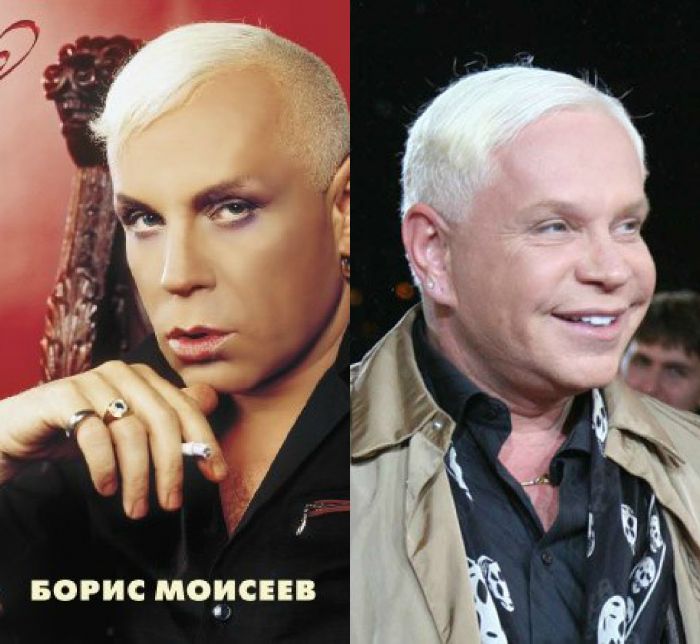

- Борис Моисеев

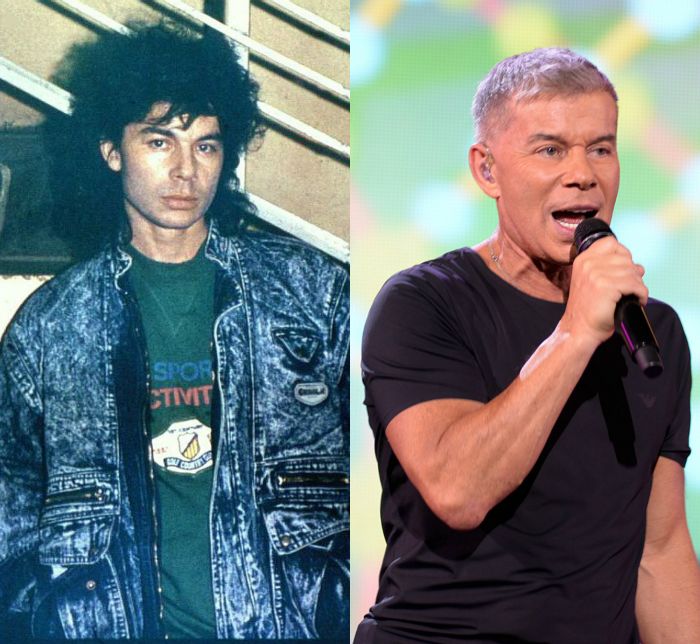

- Олег Газманов

- Рома Жуков

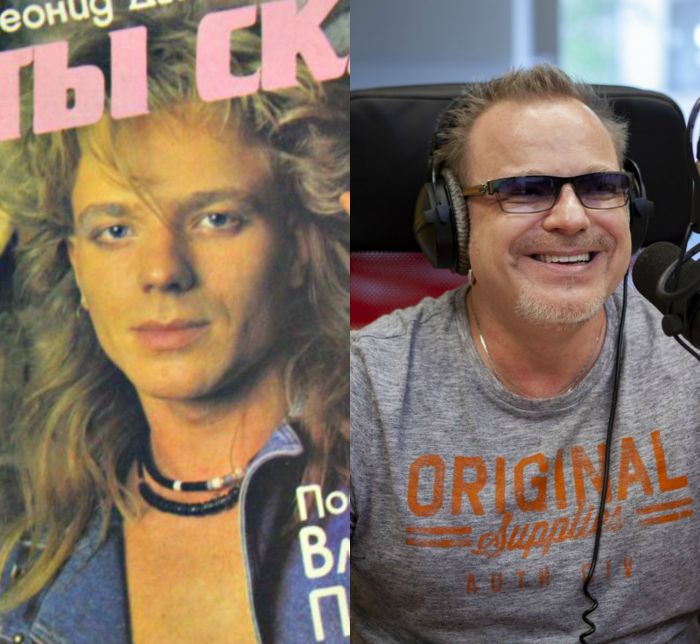

- Владимир Пресняков

- Валерий Леонтьев

- Самые любимые советские исполнители 1960-х годов

- Эдуард Хиль

- Муслим Магомаев

- Валерий Ободзинский

- Юрий Гуляев

- Владимир Высоцкий

- ТОП-5 самых знаменитых советских певцов

- Звезды советской эстрады (часть I I )

10 певцов 80-х и 90-х. Какими они были и какими стали.

Когда рассматриваешь свои фотографии 25 летней давности удивляешься своему несуразному виду. Смешная одежда, дурацкая прическа, зато в то время, чувствовал себя на все сто. Интересно, когда звезды смотрят на свои прошлые сценические образы, они тоже тихонечко хихикают над тем, как они выглядели? Мы решили найти фотографии известных русских певцов и сравнить с тем, как они выглядели тогда и сейчас.

Юра Шатунов

Наверное 98% девочек когда-то были влюблены в солиста группы «Ласковый май». Мальчишка из детского дома получил счастливый билет! Сотни тысяч поклонниц по всему бывшему Советскому Союзу подпевали юному исполнителю.

Сейчас певцу 46 лет. Он продолжает свою сольную карьеру, в его репертуаре не только песни «Ласкового мая», но и новые композиции.

Филипп Киркоров

Свою первую песню Филипп Киркоров исполнил на болгарском языке в 1980 году. Но его не хотели снимать в «Голубом огоньке» из-за того, что он слишком красивый. Сейчас музыканту 52 года, но поклонниц не становится меньше. Он все такой же импозантный, в общем, держится молодцом.

Сергей Лемох лидер группа «Кар-Мэн»

Сергею сейчас 54 года. Бывший товаровед, модель журнала «Вязание» когда-то закончил музыкальную школу, которая дала шанс пробиться в музыканты.

До появления группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох играл на клавишах у Дмитрия Маликова. Затем совместно с Богданом Титомиром был создан танцевальный проект, который очень любила молодежь.

С 2013 года является вокалистом основанной им рок-группы «Carbonrock». 21 июля 2019 года группа принимала участие в юбилейном 20-м фестивале «Нашествие».

Григорй Лепс

Григорию Лепсу 57 лет. Свою музыкальную карьеру Григорий Лепсверидзе начинал в Сочи в качестве рок-музыканта. Так же он часто играл в ресторанах. А в 30 лет он попадает в Москву. На радиостанциях начинают крутить его песню «Натали». он становится популярным. До сих пор музыкант гастролирует и выступает на сцене.

Александр Малинин

Александру Малинину уже 60. Родился в Свердловске в семье железнодорожников. Свою музыкальную карьеру начинал в военном оркестре. В 1979 году переезжает в Москву, но популярность к нему приходит несколько лет спустя.

В 2003 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт по специальности «преподаватель академического вокала». Продолжает сольную карьеру.

Борис Моисеев

Борису Моисееву 65 лет. На сцену он пришел в качестве артиста театра Оперы и балета. Затем создал танцевальное трио, которое заметила Алла Пугачева. Спустя время, Борис Моисеев создает уникальные шоу, которые приводят зрителей в восторг. В 2000-е танцор, хореограф, шоумен начинает петь.

Борис Моисеев стал одним из первых гей-певцов в России, совершивших каминг-аут.

Олег Газманов

В 1981 году окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. После училища играет в разных музыкальных группах. После переезда в Москву пишет песни для других музыкантов. А в 1988 год его сын Радион исполнил папину песню «Люси» после чего семья проснулась знаменитой. Через год Газманов записывает «Эскадрон» и карьера понеслась.

Олегу Газманову 68 лет. Но здоровый образ жизни, спорт помогают певцу выглядеть на все 100%!

Рома Жуков

«Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики…» Пел Рома Жуков, который стал гастролером №1 в 1990 году, отыграв более 500 концертов.

Все его творчество связано с диско. Даже свой последний альбом, который он записал в 2013 году, Рома Жуков называл «D.I.S.C.O.».

Владимир Пресняков

Владимиру Пресняккову младшему в этом году исполнился 51 год. В юности его сравнивали с Робертино Лоретти за голос, которым он обладал. С подросткового возраста Владимир Пресняков выступла на сцене, исполняя собственные песни. Также был известен, как исполнитель и популяризатор брейк-данса.

Музыкант до сих пор на коне, не смотря на то, что его юношеский фальцет стал гораздо мужественнее. Тем не менее, его голос легко узнаваем.

Валерий Леонтьев

Валерию Леонтьеву уже 70 лет, но он все также выходит на сцену. Он родился в семье оленеводов-ветеринаров. О своем детстве он не любит вспоминать. Это именно тот случай, когда трудолюбие и талант проложили путь к звездам.

Источник

Самые любимые советские исполнители 1960-х годов

Совсем недавно я посвятила целую статью своим любимым советским певицам . И в связи с тем, что статья вызвала ажиотаж среди моих читателей, мне захотелось поделиться с Вами теперь своими любимыми исполнителями. Честно признаться, мне всегда больше завораживал именно мужской вокал, а в те советские времена чуть ли не каждого исполнителя был невероятно потрясающий голос.

В своей статье я отмечу самых известных и любимых советских исполнителей. Э то мой субъективный топ, и если у Вас есть свои любимчики, то добро пожаловать в комментарии под этой статьей, где Вы можете рассказать о том, какой из советских исполнителей нравится Вам.

Я расскажу о самых известных песнях у того или иного советского певца, а также выделю самую любимую из них.

Эдуард Хиль

- известные песни: «Ходит песенка по кругу», «У леса на опушке…», «Не плачь, девчонка», «Трус не играет в хоккей», «Голубые города», «С чего начинается Родина», «Дважды-два — четыре», «Как провожают пароходы», «На безымянной высоте», » Я шагаю по Москве» и др.

Мое знакомство с творчеством этого исполнителя состоялось в начале 2010-х годов, когда на Эдуарда Хиля свалилась новая волна популярности. А связано это было с песней «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», переделанную и ставшую известной под названием «Trololo».

И мне захотелось ознакомиться с творчеством этого исполнителя, и как оказалось в багаже у него довольно много интересных и красивых песен. Одной из таких стала песня «Как провожают пароходы», написанная в 1966 году на слова К.Ваншенкина. Композиция стала одной из визитных карточек Хиля.

Муслим Магомаев

- известные песни: «Серенада Трубадура», «Синяя вечность», «Лучший город земли», «Королева красоты», «Чертово колесо», «Бэлла Чао», «Свадьба», «Благодарю тебя», «Мелодия» и др.

Вот, честно, я даже не знаю, какую песню можно выделить у Магомаева, потому что они все прекрасны по-своему. Его голос просто завораживает, а песни в исполнении Магомаева всегда становились хитами.

Но ближе всех мне стала композиция «Чертово колесо», которая запомнилась и полюбилась тем, что в ней есть все: и романтическая история с проникновенным началом, и торжественно-счастливый припев и лихой проигрыш.

Валерий Ободзинский

- известные песни: «Эти глаза напротив», «Восточная песня», «Колдовство», «Вечная весна», «Мираж», «Твой день», «Первое апреля» и др.

Валерий Ободзинский обладал очень красивым голосом, приятным и деликатным, было что-то в нем такое необычное. В репертуаре исполнителя часто присутствовала именно любовная лирика. К любимой песне я бы отнесла композицию «Восточная песня» композитора Давида Тухманова, которая в мгновение сделала знаменитым своего исполнителя.

Юрий Гуляев

- известные песни: «Знаете, каким он парнем был», «Русское поле», «На безымянной высоте», «Мой Киев»,«Обнимая небо», «Как нас Юра в полёт провожал» и др.

О его творчестве я вообще не слышала, пока случайно не наткнулась на цикл песен «Созвездие Гагарина» и была поражена насколько у него шикарный голос, не хуже чем у Магомаева, а возможно даже и лучше. В свое время его песнями и красивым лирическим баритоном заслушивались тысячи советских людей, но в настоящее время про него практически нигде не слышно. Очень жаль, что так рано оборвалась его жизнь. А песня больше всех запомнилась «Обнимая небо». Вот эти строчки не выходят из головы: «. Я тебя осыплю звёздными стихами, в небе для тебя одной я их собирал!» .

Владимир Высоцкий

- известные песни: «Лирическая», «На братских могилах», «Песня о друге», «Охота на волков», «Он не вернулся из боя», «Кони привередливые», «Моя цыганская» и др.

Его музыка — это отдельная вселенная, и не включить его в свой список я просто не могла. Его хриплый голос проникает прямо в душу и будоражит умы миллионов людей, и меня в том числе. Вот у кого, а у Высоцкого выбрать любимую песню просто нереально, потому что все уникальные в своем роде. Отмечу одну из самых узнаваемых песен Владимира Высоцкого — «Моя цыганская», которая была написана в 1967-1968 году.

Сам Высоцкий любил это произведение и неоднократно делал студийные записи.

Источник

ТОП-5 самых знаменитых советских певцов

Советский период полон талантов, ведь каждая республика выдавала обществу своих лучших уроженцев. Давайте вспомним знаменитых и талантливых певцов!

Открывает наш ТОП, конечно, ЭДУАРД ХИЛЬ. Его знаменитое «Tro-lo-lo» в 2010 году, благодаря интернету стало известно во всем мире и его даже пригласили в мировое турне в столь зрелом возрасте. А изначально, Эдуард – выходец из Ленинградской консерватории. И, хоть детство, выпавшее на Великую Отечественную Войну было тяжелым, что из-за стресса в раннем возрасте он пристрастился к курению, но тяга к музыке была столь сильна, что в 18 лет он бросил эту пагубную привычку только, чтобы петь. Советский человек, прежде всего, ассоциирует артиста с такими песнями, как «С чего начинается Родина», « У леса на опушке», «На безымянной высоте»…

На втором месте нашего ТОПа – МУСЛИМ МАГОМАЕВ. Уроженец Баку мечтал вести честную жизнь, но в его жизни было много перипетий, когда его выгоняли из Москвы и ему приходилось возвращаться в родной Азербайджан и начинать все заново. Но именно таким образом, они и встретились и полюбили с народной артисткой СССР Тамарой Синявской. Недавно на «Первом» канале вышел автобиографичный фильм с одноименным названием «Магомаев» в честь оперного певца.

Невозможно не упомянуть в нашей подборке такую харизматичную личность, как ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. Его жизнь – бурлящий океан. Игра в театре, низкий запоминающий голос, роман с Мариной Влади, невероятное количество гастролей и запрещенные вещества. Жизнь наполнена красками. Мы запомнили его на века, благодаря его авторской песни, более 20 ролям в театре на Таганке, съемкам в кино и свободолюбивому характеру.

Источник

Звезды советской эстрады (часть I I )

Автор: Борис Савченко

Камбурова (Акимова) Елена Антоновна родилась в 1940 году. Окончила ГУЦЭИ и ГИТИС. С 1965 года — в Москонцерте.

Начинала на эстраде как чтица, затем по совету известного режиссера С. Каштеляна переквалифицировалась на вокал.

Получила официальное признание за исполнение комсомольских песен — премия Московского комсомола. В дальнейшем проявила себя как эстрадная пропагандистка бардовской песни (Н. Матвеева, Б. Окуджава, Ю. Ким, С. Никитин и др.).

Отдает предпочтение «музыкальной поэзии», произведениям с ярко выраженным драматическим началом. Заслуженная артистка РСФСР (1983).

Владимир Аркадьевич Канделаки родился 29 (16) марта 1908 г. в Тбилиси. В 1928 окончил Тбилисскую консерваторию, в 1933 — ГИТИС (Москва).

С 1929 солист Музыкального театра им. В.И.Немировича-Данченко, с 1941 г. — Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, в 1954-64 гг. был главным режиссёром и актёром Московского театра оперетты. Руководил популярным ансамблем «Джаз-гол». Снимался в кино (Поколение победителей, Цирк, Парень из нашего города…). С 1970 г. – народный артист СССР.

Кикабидзе Вахтанг Константинович родился в 1938 году. Артист эстрады и кино.

На эстраде появился в составе вокально-инструментального ансамбля «Диэла».

С 1966 года — музыкант и солист, а затем руководитель ансамбля «Орэра».

В последние годы выступает самостоятельно, исполняя в основном песни грузинских композиторов: Г. Цабадзе («Выбирай, что хочешь», «Во всех красавиц я влюблен», «Ищу друга»), Г. Канчелили (песни из к/ф «Ми-мино»), Г. Каландадзе («Ты сама ко мне придешь», «Шуточная песня», «Когда любила ты»).

На рубеже 70 — 80-х очень популярной стала в его исполнении песня «Мои года — мое богатство». Певца отличает оригинальная в своей непринужденности и сердечности манера исполнения. Обаяние артиста и колоритная внешность способствовали и его успеху в кино, где он снимается с 1967 года («Застава в горах»). Кикабидзе сыграл ряд интересных ролей в фильмах «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Мелодии Верийского квартала», т/ф «ТАСС уполномочен сообщить».

Народный артист Грузинской ССР (1980). Лауреат Государственной премии СССР (1983).

Родился Иосиф Давыдович 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр на Украине. Участвовал, как и каждый из нас, в художественной самодеятельности, пел в школьном хоре. Получив после окончания Днепропетровского горного техникума специальность мастера разведочного бурения, Кобзон уже в армии становится победителем республиканского конкурса песни в Тбилиси. Потом последовало предложение в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. В 1959 году он — солист Всесоюзного радио, где выступает в дуэте с В.Кохно.

Известность пришла к Кобзону в далеком 1959 году, когда, будучи студентом «Гнесинки», он выступил в программе Московского цирка на Цветном бульваре с песней Пахмутовой «Куба, любовь моя!».

Институтское обучение Иосиф Давыдович закончил в 1963 году, но госэкзамены сдавать не стал, перед ним и так открывались широкие перспективы. Ведь за год до этого он стал солистом Москонцерта, лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады.

В 1962 году вышла первая его пластинка. Тогда же вместе с А.Пахмутовой, Н.Гребенниковым и Н.Добронравовым по путевке ЦК ВЛКСМ он совершает поездку по «великим стройкам» Сибири (Красноярск, Братск, Ангарск, Усть-Илимски т.д.), первым исполняя новые произведения «таежно-комсомольского» цикла композитора.

В 1964 году Кобзон получает Первую премию в Сопоте, в 1966 — становится победителем конкурса эстрадной песни в Будапеште и лауреатом Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни, в 1968 — обладателем «Золотого Орфея» в Болгарии.

Его работа в кино заслуживает вообще отдельного разговора — достаточно вспомнить телефильм «Семнадцать мгновений весны», музыкальный фон которого неотъемлем от голоса Кобзона. Выступления на БАМе, в Афганистане, Чернобыле… Все время на переднем крае — и по заданию партии, и по велению сердца.

В 90-х его творчество, естественно, менялось вместе с эпохой, вместе с жизнью державы. Его репертуар обогатился старинными русскими романсами и песнями неувядаемого «ретро» («Дружба», «В парке Чаир», «Счастье мое», «Утомленное солнце» и т.д.)

Иосиф Давыдович Кобзон профессор, лауреат Госпремии, обладатель множества других титулов, наград и званий.

Козин Вадим Алексеевич — эстрадный певец, композитор — родился в 1903 году в Санкт-Петербурге. Выступать начал с середины 20-х годов. Пел в комическом хоре Чарова.

Затем непродолжительное время работал тапером в кинотеатре Народного дома (Ленинград), там же впервые выступил в дивертисменте с «Песней о старосте». Пел в сборных концертах в кинотеатрах «Гигант», «Капитолий», «Колосс».

В конце 20-х годов начал сольные выступления, исполняя известные романсы «Калитка», «Утро туманное», «Мой костер», и вскоре приобрел большую популярность. Певца часто приглашали выступать вместе с малоизвестными в то время в нашей стране зарубежными исполнителями Кларой Юнг, Полем Робсоном и др. Участие Козина обеспечивало этим концертам неизменный коммерческий успех.

В конце 30-х годов включает в свой репертуар несколько произведений советских композиторов: «Шел отряд» А. Волкова, «Ковыль» С. Заславского и др. Много гастролирует по городам России, выступая в сопровождении известных аккомпаниаторов — Давида Ашкенази, Аркадия Покрасса, Михаила Дулова. Является членом художественного совета треста, занимающегося выпуском пластинок.

В годы Великой Отечественной войны выступает с концертами в частях действующей армии. По распоряжению наркома путей сообщения, певцу выделяют специальный вагон для поездок. Пластинки с записями Козина попадают в особую категорию (не подлежат сдаче на переплавку). В 1941 представил новую программу, в которую вошла написанная им песня «Москва» (Нет, моя Москва не будет взята ими. ).

В начале декабря 1943 вместе с Марлен Дитрих, Морисом Шевалье и Изой Кремер выступал в концерте, организованном для участников Тегеранской конференции. Награжден орденом Красной Звезды.

В феврале 1945 Вадима Козина арестовывают и приговаривают к восьми годам лишения свободы. Освобожден досрочно в 1950 за примерное поведение и хорошую работу. В справке, выданной певцу управлением лагерей, запись в графе «по какой статье осужден» отсутствует.

В конце 50-х годов Козин возобновляет гастрольные поездки по стране. Пишет новые песни на стихи советских поэтов: «Люди, остановите смерть!» (Л. Ошанин), «Моя Россия» (Н. Браун), «Я ненавижу в людях ложь!», «Не бередите ран» (А. Дементьев).

60-е годы певец посвятил поиску новых выразительных средств в жанре романса и лирической песни. В произведениях, написанных им в этот период, преобладает элегичность, речитатив, мелодекламация. Наиболее известные: «Не стращай меня горькой судьбиной» (А. Ахматова), «Лишь черный бархат» (Н. Гумилев), «Не буди воспоминаний» (К. Бальмонт), «Идут белые снеги» (Е. Евтушенко).

За свою жизнь Вадим Козин создал около 300 песен. Одна из самых известных — танго «Осень» (Осень, прозрачное утро. ) — была написана в 1939 в рамках мини-цикла «Времена года». Использована в кинофильмах «Военно-полевой роман» и «Приступить к ликвидации».

Практически до последних дней певец выступал в Магаданском музыкально-драматическом театре. Его репертуар насчитывал свыше 3000 песен. Грампласттрест выпустил более 50 пластинок Козина, однако до середины 80-х годов их переиздание в СССР было официально запрещено.

В 1985 на фирме «Мелодия» выпущен первый диск-гигант, в который вошли многие известные песни : «Осень», «Прощай, мой табор», «Дружба», «Маша».

Майя Владимировна Кристалинская родилась 24 февраля 1932 года в Москве.

Майю никто не учил музыке, ей не могли подсказать ни отец, ни мать, ни соседи, ни их дети. И все же она неустанно перебирала пальчиками по клавиатуре, а когда никого не было дома, вставала в центре комнаты с закрытыми глазами (сразу представлялся зрительный зал) и пела.

После школы она закончила Московский авиационный институт и несколько лет поработала инженером-экономистом на заводе. Участвовала в самодеятельности. Пела в хоре при Московской консерватории, но о профессиональной карьере певицы даже не мечтала.

Первый успех на эстраде к ней пришел в 1957 году, когда Кристалинская стала лауреатом VI всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Тогда она выступала в составе эстрадного оркестра Центрального дома работников искусств «Первые шаги», которым руководил Юрий Саульский. В «Дуниаде» Саульского (фантазии на темы Дунаевского, включавшей в себя помимо музыкальных фрагментов еще и песенные) она исполняла «Колыбельную» из «Цирка» и «Прощальную», которой заканчивалось каждое выступление оркестра.

Но и после этого «первого шага» прошло еще почти три года, прежде чем Майя отважилась проститься с дипломной профессией и сменить кульман на подмостки эстрады.

Ее взяли солисткой в оркестр под управлением Олега Лундстрема. Но то ли этот джазовый коллектив не соответствовал ее творческим устремлением, то ли наоборот — Лундстрему не повкусилась ее «раздумчивая» манера исполнения, которую она не собиралась менять — это уже не суть важно. Факт то, что через полгода Кристалинскую уволили из оркестра «по сокращению штатов».Майю приглашает к себе другой мэтр советского джаза — Эдди Рознер, считавший, что все лучшие певицы Союза должны петь только у него.

В середине 60-х Майе поставили диагноз: лимфогранулематоз — опухоль лимфатических желез. И с этим приговором певица улыбалась друзьям, плакала и смеялась, страдала и надеялась. Она — жила. Болезнь будет мучить певицу двадцать с лишним лет, то отступая, то атакуя такими приступами, что Майя не в состоянии была выносить до конца назначенные курсы лечения

Особая страница в творчестве Кристалинской связана с песнями А.Пахмутовой, многим из которых она дала путевку в жизнь, осветив их некой загадочностью своего дарования. Сначала это были «Письмо на Усть-Илим» и «Девчонки танцуют на палубе».

В конце 1966-го телевидение сделало то, что не осмеливалось делать раньше, — обратилось к зрителям с просьбой назвать лучшего исполнителя года. Ответы не заставили себя ждать: Майя Кристалинская.

В том году она спела «Нежность» В 1974-м Кристалинской присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР.

Кристалинская успела многое: записала более двухсот песен! Ее голос звучит за кадром в двух десятках фильмов тех лет («Три тополя на Плющихе», «Когда песня не кончается», «Цепная реакция», «Тишина», «Был месяц май», «Человек идет за солнцем», «Большая руда», «Жажда», «Карьера Димы Горина», «Суд сумасшедших»и др.).

Она много гастролировала и в Союзе и за рубежом — в ГДР, Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Финляндии. Причем исполняла песни на языке той страны, где выступала.

Последнее, что успела сделать в этой жизни Майя — это перевести и подготовить к изданию книгу Марлен Дитрих «Размышления».

Лазаренко Капиталина Андреевна родилась в 1925 году.

Лет десять назад, на одном из концертов Капиталины Лазаренко я взял у нее интервью.

Она рассказала о своей жизни: «. Махачкала, сорок третий год. Я окончила музыкальную школу и участвовала в самодеятельности Дворца культуры рыбаков. Параллельно прирабатывала в кинотеатрах — пела перед сеансами. Время было тяжелое — война. Пела все подряд: и оперные партии, и арии из популярных оперетт, и песни советских композиторов. Потом меня пригласили в хор Дагестанского радиокомитета, там я впервые и получила свою трудовую книжку». — «Я видел старую афишу, там вы значились как Кити Шимановская». — «Да, было такое.

Приехал в Махачкалу Литовский джаз, и музыканты пригласили меня на репетицию. Попросили спеть что-нибудь. Кончилось тем, что я бросила Махачкалу и поехала с ними работать. Приехали в Москву, музыканты своего дома еще не имели — Вильнюс у немцев был. Стали работать. И дали они мне псевдоним: вместо Капиталины — Кити, вместо Шамановой, моей девичьей фамилии — Шимановская. » — «В Москве, наверное, трудно пришлось поначалу?» — «Не сладко. Учебу в Гнесинском училище приходилось совмещать с работой.

Приютила меня солистка этого же джаза Эсфирь Ласкина. Вот кто по-настоящему помог мне в жизни — она и кров дала, и петь учила, и мастерам эстрады меня показала. Мы тогда выступали в зале им. Чайковского. Неудобно говорить, но был успех. Слухи дошли до начальства, и на один из моих концертов пришла дирекция ВГКО. Тогда еще Всероссийское гастрольно-концертное объединение было, и его руководители ходили на концерты.

Потом меня пригласили в концертную группу Александра Николаевича Вернера. Я у него многому научилась. Артист он был, конечно, феноменальный. Он ставил искрометные программы: «Когда зажигаются огни», « Не в бровь, а в глаз», с которыми мы ездили в Одессу, Тбилиси, Ленинград и везде имели успех, вот тогда я и получила признание публики. »

Мой муж был кадровый военный, прошел путь от рядового до генерала. Воевал, был контужен, но, к счастью, вернулся живой. А ведь многим война принесла невосполнимое горе. И я просто не мыслю своего репертуара без песен времен Великой Отечественной. Иногда мне говорили: «Капа, зачем тебе это нужно? Выходит красивая женщина и начинает петь о войне. Зачем это? У тебя другой жанр». А я не могу не петь об этом, о верности ушедшим. » Во втором отделении того концерта Капиталина Лазаренко исполняла лучшие песни своего репертуара, старинные романсы. Как давно все это было: «Гитана», «Караваньера», «Вишневый сад», «Чико-чико», «Бесаме мучо». «Мою любовь» она бисировала. Ах, как она пела эту румбу! Сколько динамики, страсти, темперамента!

Не зря равнодушные к европейской эстраде американцы в свое время выпустили с этими и другими песнями целый «гигант» под весьма лаконичным названием «Поет Капа!»

А первую свою запись на пластинку она сделала с оркестром п/у Л. Утесова. «Помню, выступала в ЦДРИ, и на концерте присутствовал Леонид Осипович Утесов. Я пришла расстроенная за кулисы оттого, что плохо пела. И вдруг слышу голос с сипотцой: «Где же здесь Капочка Лазаренко?» — «Вон там она, за ширмой сидит». А я просто плачу — так ужасно расстроена. Он подошел и ласково тронул за плечо: «Деточка, как вы хорошо пели. Идите ко мне работать».

Именно в концертных программах Государственного эстрадного оркестра РСФСР п/у Л.О. Утесова произошло становление Лазаренко как певицы.

Прав был Евгений Петросян, когда говорил: «Школа Утесова не могла не сказаться на дальнейшей творческой судьбе его учеников, и именно Утесов сумел придать природному дарованию Капиталины Лазаренко четкие формы Мастерства. Мастерства с большой буквы». Народная артистка России (1994).

Валентина Николаевна Левко родилась 13 августа 1926 года в Москве.

Музыкой Валентина стала заниматься с 8 лет по классу скрипки. Петь начала с 12 лет. Вокалу училась вслушиваясь в русскую песню, старинный романс. В годы войны находилась с семьей в эвакуации в городе Павлово-на-Оке Горьковской области. Мечта обучаться пению не оставляла ее, и она использовала любую возможность приобщения к вокальному искусству, хотя училась в музыкальной школе по классу скрипки. В 1943 году она сдала вступительные экзамены в музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки. Время было военное, и материальные обстоятельства не позволяли ей заниматься только учебой. Начались поиски работы в оркестре, но везде требовались альтисты, а не скрипачи. В это время профессор В.В.Борисовский и его ассистент А.В.Багринцев открывали класс альта в музыкальном училище имени Гнесиных. Произведя хорошее впечатление на членов комиссии, Валентина вновь стала первокурсницей и вскоре нашла работу в оркестре театра миниатюр, затем в оркестре театра имени Ермоловой.

В 1948 году, по окончании училища имени Гнесиных, она поступила на оркестровый факультет Музыкально-педагогического института имени Гнесиных и получила за 5 лет прекрасную музыкальную подготовку, которая и стала основой для развития ее голоса, так как занятий вокалом она не прекращала.

В 1953 году, успешно сдав государственные экзамены, Валентина Левко получила квалификацию артиста оркестра и преподавателя по классу альта. Однако свою жизнь и творческий путь она связала с певческой карьерой. Второй диплом — оперной и концертно-камерной певицы — она получила в Московской консерватории в 1963 году, уже будучи солисткой Большого театра.

В 1957 году была принята по конкурсу в Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее дебют состоялся 6 ноября 1957 года в партии Элен Безуховой в опере «Война и мир» С.Прокофьева.

На сцене этого театра В.Левко исполнила несколько партий, в том числе Дуэнью в одноименной опере С.Прокофьева, Устинью в опере М.Коваля «Емельян Пугачев», Чипру в оперетте И.Штраусе «Цыганский барон» и др. Одновременно началась ее концертная деятельность как в стране, так и за рубежом.

В декабре 1959 года по приглашению С.Я.Лемешева, в то время заместителя директора Большого театра, Валентина Левко дебютировала в партии Ратмира в опере «Руслан и Людмила» Глинки. Дирижировал спектаклем А.Ш.Мелик-Пашаев. Дебют прошел с большим успехом, и в 1960 году она была зачислена в труппу Большого театра.

В Большом театре Валентина Левко спела более 20 партий, в том числе такие значительные, как Марфа в «Хованщине» М.П.Мусоргского, Любаша в «Царской невесте» А.Н.Римского-Корсакова, Ваня в «Иване Сусанине» М.И.Глинки, Кончаковна в «Князе Игоре» А.П.Бородина, Княгиня в «Русалке» А.С.Даргомыжского, Куикли в «Фальстафе» Д.Верди и многие другие. В работе над этими партиями ей помогала М.П.Максакова, благодаря заботам которой Валентина Левко постигала традиции исполнения, созданные мастерами русской оперной сцены.

Валентина Левко участвовала почти во всех гастролях Большого театра по стране и за рубежом (США, Канада, Япония, Франция, Италия), в том числе в первых гастролях за границей в 1964 году в миланском театре «Ла Скала», где исполнила партию Кончаковны в опере «Князь Игорь» А.П.Бродина, Нежаты в опере «Садко» А.Н.Римского-Корсакова, Ахросимовой в опере «Война и мир» С.С.Прокофьева, Графини в опере «Пиковая дама» П.И.Чайковского.

К гастролям в Милане Большой театр подготовил новую постановку оперы «Пиковая дама» под руководством Б.Покровского (режиссер) и А.Мелик-Пашаева (дирижер). Новое прочтение образа Графини в этой постановке вызвало восторженную реакцию публики и критики. Итальянский публицист Анджело Матаккиера после гастролей Большого театра на сцене «Ла Скала» писал: «Мы, миланцы, никогда не забудем пение и игру Валентины Левко в «Пиковой даме». Она изумительная певица и великолепная актриса».

С 1974 года В.Левко начала параллельно с работой в театре заниматься вокальной педагогикой в Институте имени Гнесиных.

В 1982 году исполнилось 25 лет работы В.Левко на оперной сцене. Незадолго до ухода со сцены она спела еще одну новую для себя партию Бабуленьки в опере С.С.Прокофьева «Игрок».

Уйдя из театра и имея огромный репертуар, В.Левко продолжала заниматься концертной деятельностью, которой она всегда придавала большое значение. С сольными концертами она объездила всю страну от Калининграда до Камчатки, пела на концертных эстрадах более чем в 20 зарубежных странах Европы. Америки, Азии, Австралии. В разные годы принимала участие в международном цикле «Мастера вокального искусства» в Югославии, циклах концертов «Прекрасные голоса мира в камерном абонементе» в Западном Берлине, в благотворительном гала-концерте в пользу детей-инвалидов под патронажем Принца Уэльского в Лондоне, в концертах, посвященных творчеству С.Прокофьева в Вене. После концертов в Вене австрийская газета «Экспресс» писала: «Валентина Левко — прекрасная певица. Ее свободно, красиво звучащий бархатный голос льется благородно и чисто, и она поет так, как поют великие певицы».

Она часто принимала приглашения спеть альтовые партии в Реквиемах В.Моцарта и Д.Верди, 9-й симфонии Бетховена и 3-й Г.Малера, в ораториях и кантатах И.Баха, Г.Генделя, С.Прокофьева, Д.Кабалевского, О.Фельцмана, Р.Манукова, хоровом концерте © 33 Д.Бортнянского. Выступала с оркестрами под управлением К.Кондрашина, Д.Китаенко, Г.Рождественского, Ю.Темирканова, Е.Светланова, Н.Рахлина, К.Мазура, Т.Шипперса, Ю.Домаркаса, Н.Ярви, с удовольствием пела в сопровождении оркестра русских народных инструментов, когда за пультом стояли такие мастера, как В.Гнутов, И.Дубровский, П.Калинин, С.Колобков, Н.Некрасов, В.Федосеев и с эстрадно-симфоническим оркестром Ю.Силантьева.

Левко выступала почти во всех залах мира: Карнеги-холл, Мюзик-феррайн, Альбертхолл, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал имени П.И.Чайковского, Концертный зал имени М.И.Глинки в Санкт-Петербурге и Большой зал Петербургской филармонии и др.

С 1985 года Валентина Николаевна Левко возглавляет кафедру сольного пения в Российской академии музыки имени Гнесиных. За эти годы ею создана новая программа, в которой отражены основные принципы Левко-педагога. Постановка голоса и обучение вокалу должны быть неразрывно связаны с методами обучения музыкантов-инструменталистов, т.е. вокалист-профессионал должен ощущать свой голос как смычковый или духовой инструмент. В классе профессора В.Н.Левко наряду с российскими, занимаются студенты из США, Греции, Югославии, Китая, Южной Кореи и других стран.

В разные годы на фирме «Мелодия» были выпущены грампластинки и компакт-диски с записями в исполнении В.Левко арий Баха, музыки эпохи Возрождения, романсов Шуберта, Брамса, Де Фальи, Глинки, Даргомыжского, Рубинштейна, Римского-Корсакова, Балакирева, Кюи, Чайковского, Метнера, Рахманинова, старинные русские романсы и песни. Также с участием Валентины Левко вышли комплекты пластинок с записью опер «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Фальстаф» Д.Верди, «Пиковая дама» П.И.Чайковского, а также сцены из опер «Хованщина» М.П.Мусоргского, «Царская невеста» А.Н.Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» М.И.Глинки.

Голос В.Левко звучит в целом ряде художественных и документальных фильмов: «Простая история» (Мосфильм), «Свадьба в Малиновке» (Ленфильм), «Чайковский» (Мосфильм), фильм-концерт к юбилею Сола Юрока (Голливуд), «Арии Баха и Генделя» (Экран), «Поет Валентина Левко» (Экран) и др.

За выдающуюся исполнительскую деятельность Валентина Левко удостоена высокого звания Народной артистки России, награждена орденом Трудового Красного Знамени, другими правительственными наградами.

Сергей Яковлевич Лемешев родился в 1902 году.

После армейской самодеятельности Сергей Лемешев поступает в Московскую консерваторию. Параллельно занимается в оперной студии К.С. Станиславского, где работает над партией Ленского. Окончив консерваторию, Лемешев выдерживает конкурс в Большой театр, однако его не удовлетворил предложенный репертуар, и он на время расстается с Москвой. Несколько лет Лемешев поет в оперных театрах Свердловска, Харбина, Тбилиси; С 1931 года становится солистом Большого театра, где выступает до 1956 года.

Наряду с успехами на оперном поприще, Лемешев внес немалый вклад в камерное исполнительство. Его триумфом был, например, цикл концертов, в которых он исполнил 100 романсов и песен П. Чайковского. Значительное место в его репертуаре занимали и русские народные песни: «Родина», «Коробейники», «Эх ты, Ваня», «Ах, Настасья», «Метелица», «У ворот, ворот», «Соловьем залетным» и др. Исполнительскую манеру певца здесь отличала классическая простота. Лемешеву абсолютно чужда какая-либо сентиментальность, он не терпел выразительных преувеличений, эмоциональных излишеств. И тем не менее в трактовке романсов и песен ему удавалось высвечивать необходимые нюансы и создавать безупречный музыкально-поэтический образ. Впрочем, о мастерстве Лемешева можно судить даже по его исполнению русской народной песни «Ах ты, душечка» в фильме «Музыкальная история», где он сыграл роль Пети Говоркова. Редкое по красоте исполнение! И как жаль, что это единственный фильм, где его сняли так интересно.

Лауреат Сталинской премии (1941). Народный артист СССР (1950).

Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве.

Его детские годы прошли в Сокольниках. Здесь он начал посещать хор Дома пионеров, кружок художественного слова и духовой оркестр. Выступает на школьной сцене с исполнением в основном популярных песен Утесова. Но в скоре бросил это занятие, стал ломаться голос. В жизни Лещенко наступила эра спорта! Баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, гандбол, зимой, естественно лыжи. И только несчастный случай в десятом классе помешал ему стать баскетболистом…После больницы выяснилось, что заниматься спортом больше нельзя. К счастью в десятом классе у Льва Лещенко прорезался баритон и он с удвоенным рвением решае учить себя петь!

Два года подряд (1959-1960) проваливался во все театральные вузы. Тяга к сцене вынудила в перерывах между экзаменами пойти работать рабочим сцены в Государственный Академический Большой театр СССР. Затем, до призыва в армию, работает слесарем-сборщиком на заводе точных измерительных приборов.

Воинскую службу проходил в танковых войсках в составе Группы советских войск в Германии. В армии командование части, узнав способности рядового Лева Лещенко, направляет его в ансамбль песни и пляскион становится солистом ансамбля и даже получает предложение остаться на сверхсрочную службу. Лещенко с удовольствием брался за все, что ему предлагали: пел в квартете, исполнял сольные номера, вел концерты и читал стихи. В свободное время готовился к экзаменам в театральный институт.

В сентябре 1964 года Лев Лещенко становится студентом ГИТИСа. Начинается интенсивная учеба в самом знаменитом театральном вузе страны. С этого же года начинается работа в Москонцерте и стажерской группе театра Оперетты. Во время летних каникул, как правило, Лев Лещенко путешествует — гастролирует с концертными бригадами, посещая самые отдаленные уголки необъятной страны.

1969 год стал годом перехода из студентов в артисты. Лев Лещенко — полноправный член коллектива Московского театра оперетты. Здесь он играет много ролей, но Лещенко-артист, зная цену своему певческому дару, хочет настоящей большой работы.

13 февраля 1970 году успешно пройдя конкурс, Л. Лещенко становится солистом-вокалистом Гостелерадио СССР.

Начинается интенсивная творческая деятельность: обязательные выступления у микрофона радио и фондовые записи романсов, народных и советских песен, вокальных сочинений зарубежных композиторов, партия Порги в опере Д. Гершвина «Порги и Бесс», первая запись с Большим симфоническим оркестром под управлением Г. Рождественского в оратории Р.Щедрина «Ленин в сердце народном», записи с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Ю.В.Силантьева.

В марте 1970 года Лев Лещенко становится победителем — лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Его популярность значительно возрастает. Немногие передачи, тематические программы или обозрения на радио и телевидении, редкие концерты в Колонном зале обходятся без его участия. Десятки записей легли на полки фонотеки Дома звукозаписи.

В 1972 году Л.Лещенко получил звание лауреата конкурса в Болгарии «Золотой Орфей». В том же 1972 году он получает первую премию на очень престижном в то время фестивале в Сопоте с песней «За того парня». Победа на Сопотском фестивале породила моду на Льва Лещенко, он становится знаменитым.

В 1973 году Льву Лещенко было присвоено звание лауреата премии имени Московского комсомола. Новый импульс популярности певцу принесла песня В. Харитонова и Д.Тухманова «День Победы», исполненная им впервые в год 30-летия Победы, и которую сам певец до сих пор считает одним из самых принципиальных своих достижений.

В 1977 году Льву Лещенко было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР.

В 1978 году А.Пахмутова вручила певцу премию имени Ленинского комсомола.

В 1980 — 1989 годах Лев Лещенко продолжает интенсивную концертную деятельность в качестве солиста-вокалиста Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР «Росконцерт».

В 1980 году он был награжден орденом Дружбы народов, а в 1984 году за выдающиеся заслуги Льву Лещенко было присвоено звание Народного артиста РСФСР.

В 1985 году его наградили орденом «Знак Почета».

В 1990 году он создал и возглавил театр эстрадных представлений «Музыкальное агентство», которому в 1994 году был присвоен статус государственного. Основной вид деятельности театра — организация гастрольно-концертных мероприятий, презентаций, творческих вечеров. На сегодняшний день «Музыкальное агентство» объединяет несколько крупных коллективов, а также сотрудничает практически со всеми звездами эстрады, как России так и в странах ближнего зарубежья.

Лев Валерианович 10 лет преподаёт в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия имени Гнесиных). Многие его ученики стали известными артистами эстрады: Марина Хлебникова, Катя Лель, Ольга Арефьева и многие другие.

В 1999 году на площади Звезд ГЦКЗ «Россия» заложена именная звезда Льва Лещенко.

1-го февраля 2002 года Лев Лещенко был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV Степени.

Муслим Мухамедович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку.

Его дед — Муслим Магомаев, знаменитый азербайджанский композитор, чье имя носит Азербайджанская филармония. Мать — драматическая актриса, отец — художник, погиб на фронте за два дня до Победы, так и не увидев сына.

Учился в музыкальной школе при Бакинской консерватории по классу фортепиано и композиции, затем в музыкальном училище.

Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлевском Дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году.

В 1963 году становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова (в числе лучших партий — Фигаро, Скарпиа), продолжает выступать на концертной эстраде. После окончания (экстерном) Бакинской консерватории и успешного дебюта в Москве его направляют на стажировку в ”Ла Скала” (1964-65 гг.).

После возвращения из Италии — гастроли по всему бывшему СССР, с неизменным аншлагом.

В 1969 году на фестивале в Сопоте он получает I премию, а в Каннах — ”Золотую пластинку”.

1975—89 художественный руководитель Азербайджанского эстрадно-симфонического оркестра. В концертном репертуаре более 600 произведений (романсы П. Чайковского, С. Рахманинова, эстрадные и неаполитанские песни); снялся в фильмах: «Низами» и «Поет Муслим Магомаев». Автор более 20 песен, музыки к фильмам («Я знаю твое лицо», «Только нарисованные цветы боятся дождя» и др.). Автор и ведущий цикла радиопередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца; написал книгу об этом певце. Народный артист СССР (1973).

Владимир Павлович Макаров родился в 1931 году.

Пел в художественной самодеятельности на Дальнем Востоке, выступал с ансамблем Эдди Рознера, был солистом Тульской и Северо-Осетинской филармоний.

Владимир Макаров стал известен после того, как появились в продаже пластинки с его песнями «Четыре таракана и сверчок», «Бумажный кораблик», «Песенка находит друзей».

Но настоящую славу ему принесла «Последняя электричка». За молодого и очень популярного исполнителя едва ли не дерутся филармонии, московские концертные организации. Макарова наперебой приглашают телевидение и радио — он появляется в «Кабачке 13 стульев», поет в радиопередаче «С добрым утром!». Пик всенародной популярности — это песня «За туманом» известного барда Ю. Кукина и «Наша служба и опасна, и трудна» из телесериала «Следствие ведут знатоки».

Кстати, возможно именно невероятная любовь зрителя к Макарову позволила ему в свое время спеть песню Э. Ханка на стихи С. Кирсанова — поэта, не вписывавшегося в каноны советской эстетики. Владимир стал в каком-то смысле эстрадным романтическим символом оттепели 60-х.

Артиста очень любили в Туле — пожалуй, здесь он был настоящей «звездой» 60-х. Макаров работал с оркестром Кролла практически с самого момента его основания. Рассказывают, что в Тульской филармонии на его концертах зрители толпились в проходах. Особо страстные поклонницы старались устроиться поближе к сцене, чтобы полюбоваться своим кумиром. Между прочим, сам Макаров тщательно следил за своей внешностью. На сцену выходил в гриме, в элегантном костюме и обязательно в ботинках на толстенных каблуках, чтобы казаться выше. Рассказывали, что Владимир Макаров никогда не отказывал тем, кто просил провести его на концерт — и знакомым, и незнакомым.

Заслуженный артист России.

Евгений Григорьевич Мартынов родился 22 мая 1948 года в г. Артемовске Донецкой области.

Композитор, музыкант-кларнетист и певец.

С отличием окончил Артемовское музыкальное училище, а затем Донецкий музыкально-педагогический институт по классу кларнета, посещал также факультет хорового дирижирования и композиции. Окончил Киевскую консерваторию (факультет кларнета, хорового дирижирования и композиции). Песенный дебют Мартынова-композитора: «Березка» (на стихи С. Есенина) и «У песни есть имя и отчество» (на стихи М. Лисянского), песни написаны еще в студеческие годы. Работал солистом ансамбля «СОВЕТСКАЯ ПЕСНЯ», затем солистом и одновременно автором композиций эстрадного оркестра В. Людвиковского. Был солистом Росконцерта.

Популярность Мартынову принесла песня «Баллада о матери» на стихи Андрея Дементьева, поэта, с которым Мартынова связывала крепкая дружба, на его стихи написаны лучшие песни Мартынова: «Аленушка», «Ты приносишь мне рассвет», «Мне так нужны твои слова», «Наш день», «Чайки над водой», «Ласточки домой вернулись», «Я жду весну», «Отчий дом». Мартынов-вокалист был лауреатом многих конкурсов и фестивалей, в том числе конкурса профессиональных исполнителей советской песни (Минск, 1972), где завоевал специальный приз за песни «Темная ночь» (на слова Н. Богословского) и «Летят перелетные птицы» (слова Блантера); фестиваля в Сопоте (удостоен приза за «Лебединую песню»). Завоевал «Гран-при» на фестивале «Золотая Братиславская лира» с песней «Яблони в цвету».

Тамара Григорьевна Миансарова родилась в 1934 году.

Окончила Московскую консерваторию (фортепианный и вокальный факультеты). На эстраде впервые выступила в 1958 году. Тогда же получила «утешительное» звание лауреата 3-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Известность пришла к Миансаровой в 1962 году, когда на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки она мило и трогательно исполнила песню А. Островского и Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце». Это было время очередной борьбы за мир и единения всех «демократических сил», поэтому песня имела большой политический резонанс. А заодно стала визитной карточкой певицы. С ней Миансарова добилась успеха и в 1963 году на фестивале в Сопоте. Конкурс тогда проводился третий раз, но наша страна участвовала в нем впервые. Миансарова становится одной из популярнейших эстрадных певиц Союза. Правда, массовому слушателю, не закомплексованному на умилительных опусах в жанре гражданской песни, артистка полюбилась прежде всего как исполнительница таких шлягеров, как «Черный кот», «Топ-топ», «Давай никогда не ссориться», «Летка-енка», «Рыжик», «Бабушка, научи танцевать чарльстон», «Па-расольки».

Специфика эстрадного жанра такова, что артист популярен, пока публика видит и слышит его. И если не «живьем», то хотя бы на экране телевизора. Звезда Миансаровой померкла так же быстро, как и вспыхнула. Это связано с тем, что артистка на долгие десять лет покинула Москву, став солисткой Донецкой филармонии. Хотя сама Тамара Григорьевна не считает, что время прошло даром: «Это были очень хорошие, творческие, полноценные годы. Я очень много гастролировала по стране, получила звание заслуженной артистки Украины, награждена орденами «Знак почета», «Шахтерская слава», стала почетным жителем Донбасса. »

Народная артистка России (1996).

Лариса Мондрус родилась в Латвии в 1942 году.

Лариса Мондрус. Звезда № 1 советской эстрады конца 60-х — начала 70-х годов. И первое, что всплывает в памяти — её неувядающий шлягер «Синий лён». Однако первый успех пришёл к ней ещё в начале 60-х, когда юная выпускница 22-й рижской школы стала солисткой знаменитого на весь Советский Союз Рижского эстрадного оркестра (РЭО). Тогда же она вышла замуж за Эгила Шварца — композитора, музыканта и руководителя РЭО. И вот уже сорок лет (!) эта красивая пара демонстрирует нам издалека яркий пример многолетней любви и глубокой привязанности.

Имя Ларисы Мондрус еще не звучало на устах широких масс трудящихся, а слух о прекрасной рижанке с дивным голосом докатился до столицы. Почти «не глядя» её приглашают в свои оркестры Олег Лундстрем и Эдди Рознер. Она выбирает последнего.

Основную лепту во всесоюзную известность Ларисы Мондрус, мне кажется внесло Центральное телевидение. Начало положил «Новогодний огонёк» от 31 декабря 1964 года, где Лариса засветилась «Лунным светом» Э.Рознера, Певица показывается и в других телепередачах: «Проспект молодости», позже -«Кабачок 13 стульев». Помимо прочего, она выступает в эфире «Маяка» и «Юности», поет в популярной радиопередаче «С добрым утром!», записывается на пластинки журнала «Кругозор», снимается в кино («Дайте жалобную книгу» и др.).

Звездным часом для 22-летней рижанки стал телевизионный «Голубой огонёк», вышедший в эфир в ночь на 1 января 1966 года, когда Мондрус засверкала в самом центре внимания — за одним столом с космонавтами Ю.Гагариным, А.Леоновым и П.Беляевым. Тогда она исполнила песню Э.Игенберг «Нас звезды ждут» и упоительно-ликующий твист Э.Шварца «Милый мой фантазёр» (своеобразный «ответ» «Моему Васе» в исполнении Нины Дорды).

С московским мюзик-холлом артистка совершает свою первую поездку за границу — в Польшу. Для очередного «Новогоднего огонька» 1969 года Лариса Мондрус в паре с Муслимом Магомаевым записала первый игровой клип на песню Полада Бюль-бюль оглы — «Разговор птиц», произведя изрядный фурор — такого красивого дуэта, тем более с «объяснением в любви», наше телевидение еще не знало.

Складывалась на редкость парадоксальная ситуация: популярность Мондрус у слушателей создавалась не благодаря, а скорее вопреки властям. Ее приглашают петь в Чехословакию и ГДР, а в Росконцерте заявляют, что заявок на Мондрус нет.

Людям нравятся ее песни о простых человеческих чувствах, а чиновники Минкульта настойчиво рекомендуют ей «гражданскую тематику»: «Душенька, ну что ж вы всё о любви, да о любви. Включите в репертуар что-нибудь этакое, патриотическое, — советовал ей один опытный администратор. — Подготовьте, к примеру, «Песни военных лет».

Поддавшись на уговоры сионистской пропаганды и выехав из Советского Союза. певцам и музыкантам, таким, как, например, в свое время известной в СССР Ларисе Мондрус, приходится зарабатывать на жизнь пением с ресторанных подмостков, откуда при малейшем непослушании хозяин выгоняет без уведомления. «

Потом мы слышали другие байки (придуманные, быть может, в недрах «Комитета глубокого бурения»), что, дескать, певица застрелилась на лестнице посольства в Израиле, что утонула и т.д., и т.п.

Русская звезда эстрады пожертвовала всем, чтобы петь в Германии. У себя на родине она купалась в славе и зарабатывала до 2-х тысяч рублей в месяц при зарплате рабочего в 150 рублей. И тем не менее Лариса захотела на Запад. Совершенно без средств к существованию она с мужем прибыла в Федеративную Республик Германию. Её единственный капитал — очаровательный голос, природный шарм и железная воля. «

За короткий период Мондрус, объездив с гастролями весь белый свет, достигла если не мирового, то уж точно — европейского уровня. В 1977 году её имя вошло в известный на Западе справочник «Star szene 1977» наряду с именами Э.Фицджералд, Д.Руссоса, Ф.Синатры, Б.Стрейзанд, К.Готта и др.

Вадим Иосифович Мулерман родился в 1938 году.

На профессиональную сцену вышел в 22 года. Получив 3-ю премию на Всесоюз. конкурсе за лучшее исполнение советской песни (1966), стал солистом Рос-концерта. Представляя молодого певца своим читателям, «Музыкальная жизнь» писала в 1967 году: «. будущее не за теми, кто идет по тропинке легкого успеха. Оно за теми, кто в непрестанном поиске. Таков Вадим Мулерман. За короткий срок этот певец завоевал широкую популярность. Сегодня его успехи дают основание полагать, что Мулерман не достиг еще творческого «потолка», а будет расти и совершенствоваться.

У Мулермана — яркий исполнительский почерк. На сцене певец почти неподвижен. Художественные образы песен (чрезвычайно интересные образы!) он создает преимущественно средствами голоса, лишь изредка прибегая к мимике. Голос Мулермана звучит то гневно, то саркастически, то добродушно — и всегда музыкально. Пиано Мулермана (в песне Я. Френкеля «Август») очень выразительно, а форте (в песне Б. Шапиро «А любовь остается жить») звучит мощно, наполненно. В песне А. Владимирцова «Не везет» Мулерман рисует совершенно неожиданный образ дурашливого увальня. Меняется внешний облик артиста — тусклые глаза, обмякшие черты лица; меняется голос — он звучит плоско, белесо.

Трудно сказать, есть ли у Мулермана «своя» тема. Скорее всего, нет. Просто каждая песня, за которую он берется, обязательно становится «его» темой».

Действительно, Вадим Мулерман был тогда многоплановым певцом, который с успехом пел и «гражданскую песню», и шлягеры типа «Лады». Его репертуар составляли произведения таких разных композиторов, как Д. Шостакович, Т. Хренников, А. Пахмутова, О. Фельцман, А. Петров, И. Лученок, М. Кажлаев, С. Агабабов. Казалось, ему суждено стать «вторым Кобзоном» — за программу «Песни народов СССР», приуроченную к 60-летию Октября, он получил в 1978 году звание «заслуженного артиста РСФСР», но, видимо, уже тогда втайне думал о другой перспективе. И спустя несколько лет уехал из СССР.

Галина Алексеевна Ненашева родилась в 1941году.

Начала петь в 1958 году в хоре Челябинского оперного театра. Пробовала свои силы на драматической сцене и в оперетте. Не найдя там удовлетворения, вернулась на концертную эстраду, но уже как самостоятельная певица. После успеха на фестивале «Красная гвоздика» (Сочи, 1969) была приглашена в Московский мюзик-холл, где впервые выступила в программе «Я — песня!»

Творческий почерк Г. Ненашевой обладает «лица необщим выражением». Это — певица вне моды. Голос ее красив, звучен, легко летит в зал, богат разнообразными тембральными красками. Есть в нем, по мнению знатоков, и та неповторимая «изюминка», которая является ценнейшим и необходимым качеством эстрадного певца.

Репертуар артистки в хорошем смысле эклектичен: народные песни («Калинка», «Травушка-муравушка», «Утушка луговая»), произведения отечественных композиторов («Любите Россию», «Белая лебедь», «А лес стоит загадочный», «Шум берез»), старинные романсы («Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей». ), песни зарубежных авторов.

Лауреат международных эстрадных конкурсов («Золотой олень» в Румынии, «Серебряная лира» в ГДР).

Никитский Николай Николаевич родился в 1921 году.

В 1951 году окончил ГИТИС.

Работал в Сталинабадском драмтеатре им. Маяковского, Минском русском театре им. Горького. Как певец проявил себя в эстрадной группе при ЦДКЖ, где впервые исполнил свои коронные песенки «Бабочка и пчелка» и «Светлячок» («Рио-де-Жанейро»). В 1956 году впервые записался на пластинки на Ленинградской студии звукозаписи.

Николай Николаевич, с присущим ему юмором, как-то рассказывал мне, что он пел на 16 языках, при этом не зная ни одного. Одну пластинку (с песнями Б. Мокроусова «Одинокая гармонь» и В. Соловьева-Седого «Вечер на рейде») в плане выпуска к Московскому фестивалю молодежи и студентов его попросили записать на французском языке. С изумлением артист потом обнаружил, что в магазинах эта пластинка продавалась с пометкой «В помощь изучающим французский язык».

В последние годы Н. Никитский с успехом исполнял старинные романсы «Эй, друг-гитара», «Снился мне сад», «Дорогой длинной», «Мой костер», «Караван» и др. Задушевная манера исполнения, искренность чувств не оставляли слушателя равнодушным. Мне же всегда казалось, что он пел не с эстрады, а как бы в своем кругу, среди друзей.

Один из последних дисков Н. Никитского — «Помнишь, осенней порой» — «Мелодия» выпустила в 1988 году. Теперь эта пластинка — филофоническая редкость

Валерий Владимирович Ободзинский родился в 1942 году.

Дебютировал с лирическим репертуаром в оркестре п/у О. Лундстрема. На эстраде работал от Донецкой филармонии. Был весьма популярен в 60-е годы. Многие еще помнят, что в те времена, если у артиста не имелось в запасе хотя бы одной песни о партии, о светлом будущем советского народа или хотя бы пары произведений какого-нибудь маститого композитора, то такому артисту на эстраде приходилось не сладко, несмотря даже на всенародное признание. «Репертуар певца, — ставила диагноз В. Ободзинскому «Советская культура» (от 21.08.71 г.), — вернее, набор второсортных, неизвестно кем написанных сочинений (их названия и авторы не объявляются в концерте) — о несостоявшейся любви, разбитых сердцах, неудачном простаивании влюбленного под дождем, о телефонных звонках — однообразен и примитивен по смыслу. Ни одно из них по-настоящему глубоко не волнует слушателя и не запоминается. Вежливая публика аплодирует и даже преподносит цветы, но уходит с концерта духовно не обогащенная.

В работе нет главного: творчества, связанного с жизнью нашей молодежи, нет большого целеустремленного поиска. А для того чтобы высекать своим искусством из душ людей священный огонь, художник должен быть пытливым творцом, жадным к жизни, неутомимым ее исследователем. И в ней должен черпать высокую художественную правду, в думах и чаяниях нашего народа».

Все это напоминало нравоучительные рецензии еще начала 30-х годов, словно время в «Советской культуре» да и вообще в советской стране остановилось. А что же пел В. Ободзинский? «Неизвестно кем написанные сочинения» принадлежали молодому Д. Тухманову: «Эти глаза напротив» (cл. Т. Сашко), «Вечная весна» (cл. И. Шаферана), «Восточная песня» (cл. О. Гаджикасимова), «Листопад» (cл. В. Харитонова), «Любимая спит» (cл. Е. Евтушенко), «Играет орган» (cл. М. Пляцковского). Это и песни А. Зацепина, В. Шаинского, других известных авторов.

В аннотации к пластинке В. Ободзинского, вышедшей на «Мелодии» в 1992 году, читаем: «Пока мы все выясняли, кто прав, кто виноват, он пел. Нельзя сказать, что все песни, которые он пел тогда, хороши. Он их сделал однозначно любимыми для людей от старшего до младшего, от юного до умудренного опытом. Сказать, что его голос сладко щекочет ту часть души, что требует и взыскует удовлетворения сиюминутного желания наслаждаться нежной мелодией? — Да. Но дело, видимо, не только в той нежности, чувственности, что присуща была ему всегда, а как ни странно нам, живущим в 90-х годах, в искренности и честности его — Исполнителя, Музыканта, Человека!

Любовь Петровна Орлова родилась в 1902 году. Актриса театра и кино.

Училась в Московской консерватории (1919 — 1922), затем на хореографическом отделении Московского театрального техникума (1922 — 1925). Работала в Музыкальном театре им. Немировича-Данченко. С 1955 года — в Театре им. Моссовета.

Гигантскую популярность принесли ей фильмы Г. Александрова («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна»), в которых ярко раскрылся ее лирико-комедийный талант. Л. Орлова первой исполнила многие произведения И. Дунаевского, в т.ч. «Песню о Родине» («Широка страна моя родная»). В сущности она была эстрадной артисткой мирового класса, до конца не оцененной и не реализовавшейся в песенном жанре, ибо ее дарование постоянно приспосабливали к нуждам советской идеологии.

Лауреат сталинской премии (1941, 1950). Народная артистка СССР (1950).

Георг Карлович Отс родился в Петрограде 21 марта 1920 года.

Эстонский певец (баритон), народный артист СССР (1960). С 1954 г. пел на сцене театра оперы и балета «Эстония». Выступал на эстраде, на радио, в опереттах, снимался в кино.

. Сколько ни слушаешь Отса — тебя никогда не оставляет ощущение, что он не исполняет, а поведывает слушателю свои мысли. Кажется, певец общается не с огромным залом, а только с тобой — к тебе обращены его «слова». И что бы ни пел — героические или эпические, лирические или шуточные арии, песни, романсы — они становятся душевными излияниями, — так умеет артист сопережить то, что пережил их создатель.

. Но, удивительное дело, сколько бы мы ни говорили о заслугах Георга Отса в области музыкально- сценического искусства, пожалуй, несправедливым было бы назвать этого артиста оперным певцом. Трудно взвесить, где его завоевания выше, на театральных подмостках или на концертной эстраде.

Конечно, Георг Отс — солист театра оперы и балета «Эстония» — прочно связан со сценой. Он, можно сказать, потомственный солист, ибо театральная жизнь у него началась еще в младенческом возрасте, когда его малышом приводили в оперу слушать отца, известного тенора Карла Отса, и он всегда переживал все перипетии судьбы оперных героев. А потом, в 10—12 лет, — участие в спектаклях (пел в хоре мальчиков в «Кармен» и «Пиковой даме»), потом, в 1944 году, еще учась в музыкальном училище, — уже взрослая, сознательная жизнь, сначала в качестве артиста хора, и меньше, чем через два года, — солиста. С тех пор пропеты едва ли не все баритональные партии репертуара театра «Эстония».

И все же Отса не назовешь оперным певцом: разве меньше заслуга Георга Отса — камерного певца, одного из лучших исполнителей и одного из активнейших пропагандистов советских песен. Пожалуй, именно на этом поприще он завоевал самую широкую популярность. Его гастроли по Советскому Союзу, его выступления в лучших концертных залах страны и в маленьких клубах, в селах и городах Эстонии, его выступления по радио, телевизионные передачи с его участием, записи на пластинках, на пленках, наконец, концертные поездки артиста за рубеж, участие его в «Пражской весне», выступления в Швеции, Финляндии, ГДР и т. д., — вот когда с искусством Г. Отса познакомились миллионы и миллионы.

И характерно, подобно тому, как в театре интересы певца просто не знают границ (характерный штрих: он даже участвовал в балетном спектакле «Калевипоэг» в эпизодической партии Солнца, как объясняют, для того, чтобы приобрести пластичность и выразительность движений!), так и на концертной эстраде круг его «привязанностей» необычайно широк. Наверно, если бы будущему биографу понадобилось в характеристике творческой индивидуальности этого артиста определить, что ему было ближе, что больше удавалось, он бы не смог это проследить: слишком уж обширен и разнопланов репертуар Георга Отса .

. За плечами у певца многолетняя концертная деятельность. Многолетняя, так как начало ее относится еще к военным годам, когда он, командир взвода противотанковой артиллерии, переезжал с одного пункта назначения в другой, под баян распевал в солдатской теплушке грустные и шуточные песни своего народа. Тогда и услышал его организатор Эстонского государственного ансамбля Прийт Пильдрос, тогда он и Каарел Ирд и решили, по Существу, карьеру будущего Народного артиста Союза ССР .

. Кстати говоря, широта интересов — она, видно, в характере Отса. В детские и юношеские годы его в равной мере привлекал и театр, и спорт, и рисование; и кораблестроение. Будучи уже известным певцом, артист пробовал свои силы в кино, и пробовал небезуспешно: за участие в фильме «Свет в Коорди» он удостоен Государственной премии; миллионы зрителей высоко оценили его игру в фильме- спектакле «Мистер Икс» (по «Принцессе цирка»). Отс снимался также в одной из главных ролей в фильме «Случайная встреча» .

. «Поет Отс»,— объявляет радио. И миллионы слушателей приникают к репродукторам, затихают в молчании, наслаждаясь мягким, нежным, льющимся голосом певца.

Источник