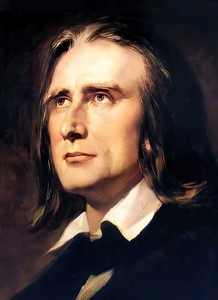

Фортепианное творчество Ференца Листа

Лекции по музыкальной литературе musike.ru: Лист

В грандиозной панораме творчества Листа первое и основополагающее место принадлежит фортепианной музыке. К ней композитор обращался на всем протяжении творческого пути.

Фортепианное творчество Листа очень тесно связано с его исполнительской практикой; это две взаимообусловленные и тесно связанные сферы его творческой деятельности. Именно благодаря своему исполнительскому дару Лист смог стать в фортепианной музыке таким ярким новатором.

Новаторство Листа в области фортепианной музыки заключается в симфонической трактовке фортепиано. Он развивает традицию концертно-виртуозного пианизма, главной особенностью которого является оркестральность: изобилие красок и звучаний, свободный охват всего диапазона инструмента, преобладание «крупного штриха», рассчитанного на пространство больших концертных залов. Это музыка, обращенная к самой широкой аудитории. В таком подходе к фортепиано Лист явился продолжателем Бетховена, который первый услышал в фортепиано целый оркестр. Подобно Бетховену Лист превратил фортепиано из салонного инструмента в концертный. На первый план в его фортепианном стиле выступает блеск, мощь, красочность, декламаторский пафос, виртуозный размах, импровизационный подход к материалу.

«В диапазоне своих семи октав, – писал Лист, – фортепиано содержит объем целого оркестра, и десяти пальцев человека достаточно для воспроизведения гармоний, осуществляемых объединением сотен музыкантов. При его посредстве становится возможным распространение произведений, которые иначе, из-за трудностей собрать оркестр, остались бы неизвестными. Поэтому по отношению к оркестровому сочинению – оно то же, что гравюра к произведению живописи, которое она размножает и распространяет; и если и лишена она красок, то все же способна передать свет и тени».

Излюбленные технические приемы:

- использование полнозвучных, широкорасположенных аккордов, захватывающих огромный диапазон, подобных оркестровому tutti;

- октавные пассажи, глиссандо, пассажи двойными нотами;

- аккордовые трели чередующимися руками, тремоло;

- репетиции;

- развитая педальная техника.

В фортепианных пьесах Листа часто встречаются авторские указания – quasi tromba (как бы труба), quasi flauto (как бы флейта) и т.д., имитация виолончели (например, в «Долине Обермана»), валторны (этюд «Охота»), колокола («Женевские колокола»), органа и т.д. Вершина приближения фортепиано к оркестру – это листовские переложения симфонических произведений, где он стремится шаг за шагом следовать оркестру.

Традиция листовского концертного пианизма получила развитие в искусстве А.Г. Рубинштейна, А. Зилоти и в особенности С. Рахманинова.

Всего для фортепиано Листом написано более 500 произведений в самых разных жанрах:

Этюды, наряду с транскрипциями, явились вершиной и обобщением виртуозно-концертного стиля Листа. В его творчестве жанр концертного этюда прошел большой и интересный путь, неразрывно связанный с эволюцией его фортепианного стиля, а также и романтического концертного пианизма.

Фортепианные транскрипции Листа

Представления Листа о фортепиано как «оркестре в миниатюре», то есть всеобъемлющем и универсальном инструменте, ярче всего реализовалось в жанре транскрипции. Именно с ним, в первую очередь, была неразрывно связана его просветительская деятельность. Лист постоянно подчеркивал огромные возможности транскрипции в плане расширения диапазона исполняемой музыки.

Транскрипция[2] – один из новых жанров фортепианной музыки первой половины XIX века, к которому обращались многие из современных Листу композиторов. В его творчестве транскрипция (всего около 200) заняла одно из первостепенных мест в общей картине фортепианных жанров.

В ранний «довеймарский» период транскрипции явились самой весомой частью его композиторского творчества и концертных программ. Потребность в этом жанре обусловлена как внутренними, субъективными причинами, так и особенностями музыкальной жизни 1830-1840-х годов. Это была пора невиданного расцвета фортепианной виртуозности, связанная с усовершенствованием инструмента, развитием новых форм концертной жизни, в частности публичных и сольных концертов. Репертуар пианистов- современников Листа изобиловал фантазиями, вариациями, парафразами преимущественно на популярные оперные темы, которые пользовались огромным успехом у публики. Лист продолжал писать транскрипции и в веймарский, и в поздний период, когда сравнительно редко появлялся на концертной эстраде.

«Фортепианные партитуры»

Листовские транскрипции отличаются разнообразием композиционных решений. Во многих случаях он достаточно строго следует оригиналу, бережно переводя его на «язык фортепиано». Это относится, прежде всего, к транскрипциям симфоний Бетховена и Берлиоза, которые автор назвал «фортепианными партитурами». Здесь он переносит на фортепиано не только крупный план целого, но и многочисленные детали фактуры, гармонии, ритма. Шуман в статье о «Фантастической симфонии» Берлиоза исключительно высоко оценил транскрипцию Листа, отметив, что «такое фортепианное переложение можно не смущаясь поставить рядом с оркестровым исполнением».

Над «фортепианными партитурами» симфоний Бетховена (посвящены Гансу фон Бюлову) Лист работал на протяжении многих лет. Вместе с тем, благородная цель пропаганды бетховенской симфонической музыки была достигнута им лишь отчасти, ибо сверхсложная фортепианная фактура оказалась доступной лишь немногим виртуозам. Примечателен факт исполнения Листом и А. Рубинштейном 9-й симфонии Бетховена в листовском переложении для двух фортепиано[3].

«Оперные транскрипции»

В них особенно непосредственно проявились фантазия и артистический темперамент Листа. Это многочисленные произведения, связанные с миром современной итальянской, французской и немецкой оперы, – Россини, Беллини, Доницетти, Верди, Мейербер, Гуно, Вагнер, Вебер и др. Подобные пьесы писали в то время Шопен, Вебер, Глинка, Тальберг, Калькбреннер, Герц и многие другие композиторы, нередко обращавшиеся к одним и тем же произведениям. Сложился и своеобразный «композиционный план» оперных фантазий: бравурное вступление, вариационное развитие одной или нескольких тем, вариация лирического характера или новая лирическая тема, блестящая кода.

В своих оперных транскрипциях Лист создавал яркие, зримые, рельефные характеристики героев и ситуаций. Из огромного числа возможных тем он отбирал лишь те, которые были действительно существенны и необходимы для представления о драматическом целом. Всю жизнь мечтавший о сочинении большой оперы, Лист в транскрипциях реализовал свой талант драматурга. Со временем менялся его подход к форме оперной транскрипции. Наряду с многотемными фантазиями (например, «Воспоминания о „Дон-Жуане” Моцарта») появляются произведения, воссоздающие отдельные, наиболее значимые и обобщающие фрагменты целого. Таковы, например, 12 транскрипций лучших страниц опер Вагнера. К этому же роду относится и знаменитая парафраза на темы квартета из «Риголетто» Верди, в которой Лист с театральной рельефностью передает сложное сплетение контрастных страстей, составляющее самое существо этой гениальной драматической

Песни Шуберта

Лист, с особенным благоговением относившийся к музыке Шуберта, оставил более 50 транскрипций шубертовских песен. Здесь он нашел немало близких образов и поэтических мотивов, в частности, мотивы странствий и одухотворения природы. «Маргарита за прялкой» и баллада «Лесной царь» вошли уже в первый цикл листовских транскрипций («12 песен Шуберта», 1838). Тогда же появились обработки песен из «Зимнего пути» и «Лебединой песни». Продолжением этой «шубертиады» стали «Шесть мелодий Франца Шуберта» и «Прекрасная мельничиха». Таким образом, в листовских транскрипциях предстал широчайший диапазон образов, жанров и форм песенного наследия первого музыкального романтика.

Песни Шуберта преобразились у Листа. Мелодия нередко свободно переходит в другие регистры, меняет свои очертания, в ней появляются новые обороты, каденции и т. д. Порой Лист «удлиняет» песню, увеличивает количество строф, чтобы полнее раскрыть образ («Баркарола», «Форель», «Ты мой покой» и др.). Такие транскрипции приближаются к жанру фантазии.

«Шубертиада» Листа связана не только с песнями. Ему принадлежат также переложения ряда инструментальных сочинений Шуберта (например, «Вальсы-каприсы по Шуберту»). Они заняли прочное место в концертном репертуаре пианистов-вир&туозов.

Транскрипции Листа открыли «новую главу» в истории этого жанра, получившего развитие в творчестве Балакирева, Рахманинова, Брамса, Бузони, Горовица, Плетнева и других великих композиторов и пианистов.

[1]трансцендентный – философский термин, характеризующий то, что принципиально недоступно теоретическому познанию.

[2] от лат. Transcriptio (переписывание) – переложение, переработка музыкального произведения, имеющее самостоятельное художественное значение. Применительно к творчеству Листа «транскрипция» – некое собирательное понятие, имеющее множество конкретных разновидностей. Сам Лист пользовался термином «транскрипция» крайне редко. Свои произведения в данном роде он называл парафразами, фантазиями, воспоминаниями (реминисценциями), иллюстрациями, фортепианними партитурами и т. д.

[3] Симфония прозвучала летом 1854 года в одном из музыкальных салонов Брюсселя во время совместного путешествия Листа и Рубинштейна по Голландии и Бельгии.

Источник

Транскрипции листа для фортепиано список

Парафразы на темы из опер приобрели широкую популярность у пианистов 1820—30-х годов. Подобно тому как во времена Моцарта — Бетховена было распространено увлечение салонными вариациями, так ныне — уже под знаком крепнущего воздействия романтизма — утвердился тип свободно-импровизационной фантазии, источником которой служили впечатления от музыкального театра. Именно «театральная» доходчивость парафраз соответствовала запросам новой демократической аудитории, заполнившей большие концертные залы. Но под руками модных пианистов (Герц, Пиксис, Тальберг и другие) такие парафразы нередко превращались в бессодержательные пьесы, лишь ошеломлявшие слушателей каскадами виртуозных пассажей.

И Ференц Лист сначала отдал дань этой моде. Однако вскоре он поставил себе иные, более высокие цели: парафразы становятся средством пропаганды как классического, так, главным образом, и современного искусства. Моцарт, Вебер, Россини, Беллини, Мейербер, Гуно, Вагнер, Верди, Эркель, Мошоньи — вот у кого он заимствовал мелодии из опер для своих фантазий. Причем, в отличие от салонных пианистов, которые обычно давали незамысловатые попурри из подобных мелодий, Лист избрал те музыкальные образы, которые помогали ему выявить идейно-художественный замысел данной оперы. Так, обращаясь к «Дон-Жуану» Моцарта, он строит свою фантазию на противопоставлении образов неотвратимой судьбы (темы Командора) искрящемуся веселью, радости жизни (вариации на тему дуэта Дон-Жуана и Церлины, тема арии Дон-Жуана). А в основу парафразы на темы «Риголетто» Верди кладет знаменитый квартет, в музыке которого словно скрестились судьбы героев оперы. Помимо того, Лист обрабатывал для фортепиано и отдельные сцены из современных опер, которые к тому времени были еще недостаточно известны. (Среди них песня прях и баллада Сенты из «Летучего голландца», хор паломников и романс Вольфрама из «Тангейзера», «Смерть Изольды», отрывки из «Лоэнгрина», «Кольца нибелунга», «Мейстерзингеров», «Парсифаля» Вагнера; эпизоды из «Ломбардцев», «Трубадура», «Аиды» Верди; вальс из «Фауста» Гуно; марш Черномора из «Руслана и Людмилы» Глинки, полонез из «Евгения Онегина» Чайковского и другие).

Той же цели пропаганды лучших творений мирового искусства посвящены фортепианные транскрипции симфоний и увертюр (как оперных, так и концертных). С убежденностью демократа-просветителя Лист писал об этом: «Фортепиано занимает первое место в иерархии инструментов: оно чаще всего пользуется вниманием и наиболее широко распространено. В диапазоне своих семи октав оно содержит объем целого оркестра, и десяти пальцев человека достаточно для воспроизведения гармоний, осуществляемых объединением сотен музыкантов (Сам Лист нередко доказывал это своими концертами, исполняя на рояле в первом отделении ту симфонию, которая затем должна была прозвучать в оркестре.). При его посредстве становится возможным распространение произведений, которые иначе, из-за трудностей собрать оркестр, остались бы неизвестными. Поэтому по отношению к оркестровому сочинению оно то же, что гравюра к произведению живописи, которое она размножает и распространяет. ».

Такими «гравюрами» были листовские «фортепианные партитуры». Значение их очень велико. С одной стороны, они открыли новые пути для подлинно художественных переложений, вытеснив прежние ремесленные аранжировки. С другой — обогатили возможности фортепиано, раскрыв неведомые доселе оркестровые эффекты, подготовив высокие достижения фортепианного творчества самого Листа.

Первой его «фортепианной партитурой» явилась «Фантастическая симфония» Берлиоза (1833) — настолько совершенная, что Шуман счел возможным по листовскому переложению сделать анализ симфонии в «Новом музыкальном журнале». Затем последовали берлиозовские увертюры «Тайные судьи» и «Король Лир», симфония «Гарольд в Италии», симфонии Бетховена (Пятая, Шестая, Седьмая — 1837 год, остальные — 1865 год), увертюры к операм Россини («Вильгельм Телль»), Вебера («Волшебный стрелок», «Оберон»), Вагнера («Тангейзер»), Свадебный марш и Хоровод эльфов из музыки к «Сну в летнюю ночь» Мендельсона и другие.

Наряду с оперной, симфонической музыкой Листа привлекала и органная. Его транскрипции шести прелюдий и фуг, а также g-moll’ной фантазии и фуги И. С. Баха явились важной вехой в пропаганде творений великого мастера. Вслед за Листом его ученики и последователи создали ряд замечательных фортепианных обработок баховских органных сочинений (К. Таузиг, Ф. Бузони и другие). Вместе с тем и сама фортепианная музыка обогатилась новыми, органными эффектами.

Столь же последовательно Лист пропагандировал лучшее из мирового песенного наследия: первая такая обработка — «Роза» Шуберта — была сделана в 1835 году, последняя — две песни Рубинштейна — в начале 80-х годов. (Лист обработал для фортепиано песни и романсы Шуберта (50 произведений), Бетховена (19), Шумана (15), Роберта Франца (13), Вебера (12), Россини (12), Мендельсона (9), Шопена (6), русских композиторов (Алябьева, Булахова, Мих. Виельгорского, А. Рубинштейна) и других. Есть у Листа и обработки собственных песен (24).) В этих транскрипциях Лист стремился совершенствовать возможности пения на фортепиано. Изобретательно перемещая мелодию вокального голоса из одного регистра в другой, причем обе руки принимали участие в ее проведении, Лист одновременно разрабатывал «второй план» песни, заключенный в ее сопровождении:

Отсюда возникла «многослойность» фортепианной фактуры. Все это требовало подлинно творческой фантазии и глубокого проникновения в содержание и настроение данного произведения. С этой целью Лист нередко добавлял к нему вступление и заключение, увеличивал или сокращал число варьируемых куплетов, изменял гармонию и тональность, свободно объединял две песни вместе, дабы создать более сложную целостную композицию, и т. д.

Вокальные обработки Листа представляют собой высшую школу фортепианной транскрипции. На ней учились и продолжают учиться многие поколения пианистов и композиторов.

Источник