Патетическая соната (Соната для фортепиано №8 C moll Op. 13)

Соната была написана в 1798-1799 годах и впервые опубликована в декабре 1799 года под названием «Большая патетическая соната» с посвящением князю Карлу Лихновскому.

В сонате три части:

1. Grave — Allegro di molto e con brio

2. Adagio cantabile

3. Rondo, allegro

Владимир Горовиц, фортепиано

Это произведение, впервые onубликованное в 1799 году и посвященное князю Карлу Лихновскому, было озаглавлено самим Бетховеном как «Большая патетическая соната». Известно, что интонационные ростки данной сонаты восходят еще к юности Бетховена, к сонате f-moll, написанном в Бонне. По то были только ростки, которые дали в патетической сонате глубоко оригинальные, новаторские образы.

Никто не оспорит у патетической сонаты права на место среди лучших фортепианных сонат Бетховена. Что бы ни говорили порицатели «заигранных» пьес, любящие отыскивать особые достоинства в пьесах мало известных, — нельзя не признать. что патетическая соната совершенно заслуженно пользуется своей великой популярностью (отметим особо, что эту сонату очень любил В. И. Ленин). У нее не только крупнейшие достоинства содержания, но и замечательные достоинства формы, сочетающей монументализм с лаконичностью.

Трехчастность патетической сонаты вновь свидетельствует о тенденции Бетховена ограничиться этим числом частей в наиболее драматичных сонатных произведениях.

Высказывания о патетической сонате многочисленны и не лишены споров и противоречий. Ленц высмеивает ее заигранность, полагает, что финальное рондо в отношении к целому носит слишком шутливый, ребяческим характер, но находит, что патетическая соната тем не менее «попросту великолепна». По мнению Улыбышева, патетическая соната «шедевр с начала до конца; шедевр вкуса, мелодии и выражения».

А. Рубинштейн, высоко ценивший патетическую сонату, считал, однако, что ее название подходит лишь к первым аккордам, «потому что общий ее характер, полный движения, гораздо скорее драматический». В книге «Музыка и ее представители» Рубинштейн также писал, что патетическая соната «названа так вероятно только по интродукции и по ее эпизодическому повторению в первой части, так как тема первого Аллегро оживленно- драматического характера, а вторая тема в нем с своими «mordente» (украшения) какого угодно, только не патетического характера. В последней же части, что патетического? Одна вторая часть сонаты еще допускает это обозначение». Как видим, Рубинштейн считает в итоге патетическим не только вступление сонаты, по и вторую ее часть.

И все же отрицание Рубинштейном патетического характера большей части музыки сонаты ор. 13 следует признать бездоказателельным.

Вероятно, именно первую часть патетическом сонаты имел в виду Лев Толстой, когда он писал в XI главе «Детства» по поводу игры матери: «Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было».

В наши дни В. В Асафьев, давая характеристику патетической сонаты, отметил «огненно-страстный пафос первой части, возвышенное спокойно-созерцательное настроение второй части и мечтательно чувствительное рондо (третья заключительная часть)».

Ценны высказывания о патетической сонате Ромена Роллана. Видя в ней один из поразительных образцов «бетховенских диалогов, подлинных сцен из драмы чувств», Ромен Роллан вместе с тем указывал на известную театральность ее формы, в которой «актеры излишне заметны».

По мнению Ромена Роллана, «присутствие элементов драматико-театральных в «Патетической» неоспоримо, и очевидность этого подтверждается сходством стиля и выразительности не только с немногочисленными произведениями Бетховена, написанными для сцены, вроде его «Прометея» (1801), но и с его великим образцом трагической сцены – с Глюком, чья «Ария и дуэт» из II действия «Орфея» непосредственно вызывают в памяти бурное движение начала первого allegro из «Патетической».

Небезынтересно добавочное замечание Ромена Роллана: «Успех «Патетической», как и самое произведение, имел несколько театральный характер. Из рассказа Мошелеса явствует, что страсти за и против этой сонаты разгорались как по поводу какой-нибудь оперы. Очевидно, Бетховен, недовольный такого рода победой, не захотел ее возобновлять».

Вряд ли можно отрицать справедливость замечаний Ромена Роллана в том плане, что название сонаты создало предвзятое к ней отношение. Но, конечно, авторское заглавие вытекало из замысла, а не было попросту привлекающим довеском к музыке. Бетховен мог быть недоволен не столько «победой», сколько кривотолками по поводу программного содержания сонаты. Надо думать, именно поэтому он в дальнейшем неоднократно избегал пояснительных заглавий.

Обычно считается, что это одно из немногих произведений Бетховена, названное самим композитором. Однако, свое название — Grande sonate pathétique — соната получила от издателя, впечатленного ее трагическим звучанием. Впрочем, это название вполне соответствовало вкусам Бетховена и получило его одобрение.

Первым печатным откликом на выход в свет «Патетической» сонаты была рецензия венского корреспондента лейпцигской «Allgemeine musikalische Zeitung», которая поместила ее в № 21 от 19 февраля 1800 года: «Не без оснований присвоено этой сонате наименование патетической. Ее характер — поистине страстный. Эффектное и плавно модулирующее Adagio c-moll проникнуто благородной скорбью. Время от времени им прерывается Allegro, исполненное огня и мощного движения возвышенной души. В Adagio As-dur, которое не следует слишком затягивать, равно прекрасны текучая мелодия и модуляции. Душа здесь пребывает в состоянии покоя и утешенности. Но Рондо вновь пробуждает ее и возвращает к первоначальному тону. Таким образом, главная эмоция, положенная в основу сонаты, проводится сквозь все произведение, и оно приобретает благодаря этому единство и внутреннюю жизнь, а стало быть, и подлинную эстетическую ценность. Коль скоро есть возможность высказать о сонате такое мнение, как в данном случае, то тем самым предопределяется, что в ней не оставлены невыполненными и другие требования музыкального искусства. Только одну претензию — не как порицание, а скорее как пожелание еще большего усовершенствования — предъявил бы рецензент Бетховену, который может ведь, когда он хочет, быть изобретательным и оригинальным. Уж очень много реминисцентного заключает в себе тема Рондо. Откуда? Этого рецензент определить сам не может. Но во всяком случае, эта музыкальная мысль не является новой» («Allgemeine musikalische Zeitung», Bd. 2. Leipzig, 1800, Spaltung 3713—374).

Своеобразным комментарием к этому наблюдению современника может служить сопоставление, проведенное С. А. Бугославским в работе «Бетховен и немецкая песня»: Частный случай этого способа образования темы — оборот, полученный из фигурирования квартсекстаккорда с проходящей нотой, также очень часто встречаем и в немецкой песне XVIII века, и у Бетховена (он, правда, нередко попадается и в итальянских песнях). Ограничимся одним лишь сопоставлением:

Большая дискуссия среди музыковедов развернулась относительно влияния на «Патетическую» фортепианной сонаты Моцарта K. 457, поскольку оба произведение написаны в тональности до минор, и имеют похожую структуру частей. В особенности это касается второй части Adagio cantabile, основная тема которой сильно напоминает соответствующую тему Моцарта. Однако, в целом, тематизм «Патетической» сонаты заметно отличает её от сочинений Моцарта и Гайдна.

Общее время звучания — около 19 минут.

Grave – Allegro di molto e con brio

The first movement is in sonata form. It begins with a slow introductory theme, marked Grave. The allegro section is in 2/2 time (alla breve) in the home key of C minor, modulating, like most minor-key sonatas of this period, to the mediant, E-flat. However, Beethoven makes use of unorthodox mode-mixture, as he presents the second subject in E-flat minor rather than its customary parallel major. Beethoven extends Haydn’s compositional practice by returning to the introductory section twice—at the beginning of the development section as well as in the coda. Some performers of the sonata include the introduction in the exposition repeat, others return to the beginning of the allegro section.

The Adagio movement opens with a famous cantabile melody. This theme is played three times, always in A-flat major, separated by two modulating episodes. The first episode is set in F minor (relative to A-flat major), further modulating to E-flat major before returning to the main theme. The second episode begins in A-flat minor and modulates to E major. With the final return of the main theme, the accompaniment becomes richer and takes on the triplet rhythm of the second episode. There is a brief coda.

The sonata closes with a 2/2 movement in C minor. The main theme closely resembles the second theme of the Allegro of the first movement: its melodic pattern is identical for its first four notes, and its rhythmic pattern for the first eight. There is also a modified representation of the melody from the second movement, thus connecting all three movements together. The movement’s sonata rondo form includes a coda. The three rondo episodes are in E-flat major, A-flat major, and C major. The movement can be thought as related to Beethoven Concerto No. 3 in C minor Op.37. The common use of sforzando creates a forceful effect.

This was the earliest of Beethoven’s piano sonatas to reach warhorse status. The work is cast in three movements: the first is marked Grave-Allegro di molto e con brio; the second, Adagio cantabile; and the finale, Rondo (Allegro). Beethoven opens this composition with a slow, meditative introduction, using this feature for the first time in a sonata. Seemingly posing a question, or struggling to overcome a dilemma, the music seeks resolution and relief, which appears in the exposition proper, when the movement, driven by tremolando octaves in the left hand, quickens, and theme transforms itself into deeply anxious utterance, introducing, once again, a questing, uncertain mood, without excluding forceful utterances, possibly indicating a desire to transcend the feeling of uncertainty. During the brief development section, a sense of dramatic tension predominates, but the general tone changes in the recapitulation, leading to a coda, which closes the movement. The second movement begins with a soothing, languid, melancholy melody of an autumnal beauty. Dominating the entire movement, this initial theme eclipses both the subdued second theme and the moment of dramatic tension in the middle section of the movement. The Rondo finale is really the second Rondo in the sonata, since the middle movement possesses the structural features of that form. This movement opens with a gracefully eloquent theme accompanied by arpeggiated figures played by the left hand. Although the mood seems bright, the music is tinged by melancholy, notwithstanding the playful second theme. Following repetition and thematic development, the first theme surfaces as simultaneously more agile and more delicate. A lengthy, brilliant coda completes the movement. Dedicated to Prince Lichnowsky, this composition was first published in Vienna in 1799.

Источник

Восьмая соната для фортепиано

- Поддержите наш сайт →

Piano Sonata No. 8 (B-dur), Op. 84

Восьмая соната B-dur, ор. 84 (посвящена М. А. Мендельсон-Прокофьевой) — завершающее и наиболее крупное звено триады. Начатая летом 1939 года в Кисловодске, она была окончена лишь летом 1944 года в живописных окрестностях Иванова в дни, когда страна испытывала нарастающую радость от непрерывных побед в Великой Отечественной войне (В 1946 г. соната была опубликована Музгизом. Композитор получил за нее Сталинскую премию второй степени.).

Именно в это время Прокофьев заканчивает и свою мужественную Пятую симфонию и ярко национальную музыку к фильму «Иван Грозный», работает над патриотической оперой «Война и мир». Первое исполнение сонаты состоялось 30 декабря 1944 года в концерте Эмиля Гилельса. «В 1944 году Сергей Сергеевич предложил мне впервые исполнить его новую, Восьмую сонату, — пишет Э. Гилельс. — Работа над этим сочинением захватила меня. Восьмая соната — глубокое произведение, требующее большого эмоционального напряжения. Она захватывает симфоничностью своего развития, напряжением и широтой, обаянием лирических эпизодов».

Впоследствии Восьмую сонату стал часто исполнять и С. Рихтер. «. Особенно дороги мне Восьмая и Девятая сонаты. Восьмая соната — монументальное сочинение, по форме близкое симфонии, полное глубоких философских обобщений, — рассказывает Рихтер. — Каждое исполнение этой сонаты является большим событием в моей артистической жизни. Из всех прокофьевских сонат она самая богатая. В ней сложная внутренняя жизнь с глубокими противопоставлениями. Временами она как бы цепенеет, прислушиваясь к неумолимому ходу времени. Соната несколько тяжела для восприятия, но тяжела от богатства — как дерево, отягченное плодами. Наряду с Четвертой и Девятой она остается любимым моим сочинением».

В Восьмой сонате сказались с особенной силой новые тенденции в фортепианном творчестве Прокофьева: многогранность образов и их драматизация; углубление и монументализация приемов развития; симфоничность изложения.

Совершенно новым для прокофьевского сонатного письма является и лирико-психологическое, интеллектуально-напряженное медленное начало Восьмой сонаты, говорящее о внутреннем, можно сказать, философском обогащении эпических образов в его крупных фортепианных творениях. Не только действие, но одновременно и сосредоточенное размышление становятся сферой интересов композитора. Необычна и широта тематизма первой части и его регистровый диапазон (до пяти октав). Такие приемы образного воплощения обнаруживают мощную повествовательно-лирическую струю в творческом мышлении композитора. Они сказались уже в «Ромео» и «Золушке», в «Войне и мире», Втором скрипичном концерте и Второй скрипичной сонате и, наконец, «во весь голос» — в «Каменном цветке» и Виолончельной сонате, Седьмой симфонии и Девятой фортепианной сонате.

В Восьмой сонате нетрудно увидеть усиление и умножение национальных признаков музыкального языка Прокофьева, углубление процесса творческого переосмысления традиций русской классики; в особенности заметно переосмысление приемов интонирования, идущих от женских образов Римского-Корсакова (Марфы из «Царской невесты», Волховы из «Садко»).

Восьмая соната — трехчастный цикл, в котором на среднюю часть возлагается важная роль «увода» от главной линии развития в первой и третьей частях.

Первая часть написана в развернутой сонатной форме, как бы синтезирующей в себе логику типичных для сонатного цикла «аллегро» и «анданте». Первая тема главной партии (B-dur) — сложный лирико-психологический образ (Ее отдаленный прототип — тема любви из «Ромео и Джульетты» (ср. третий такт сонаты и начало темы любви). Ассоциируется эта мелодия и с лейттемой Наташи из «Войны и мира».). Она широко напевна, но в то же время инструментальна по своему характеру. Изобилие полифонически сплетающихся голосов обогащает ее, делает многоплановой (что несколько затрудняет восприятие). Ладогармоническая неустойчивость углубляет неопределенность и сложность высказываемых чувств, их эмоциональную многогранность:

Две другие темы (Одна из них (такты 10—15) была задумана как тема Лизы для музыки к фильму «Пиковая дама» (по рукописи клавира № 4). Вторая начинается с такта 18.), входящие в середину трехчастного построения главной партии, не меняют основного характера образа — его возвышенности, углубленно-созерцательной нежности и чистоты.

Связующая партия (Росо piu animato) многопланова. В начале (семь тактов) она образно связана с главной. Но затем (pianissimo, legato) новый характер движение создает контрастирующее настроение (хотя в левой руке используются «огрубленные» интонации той же главной партии). Здесь и подчеркнутая красочность, и некоторая таинственность. Впоследствии на этом материале связующей партии возникает довольно большой отдел разработки. Появится он и в коде. И это вполне логично с точки зрения формы: ведь после углубленно-раздумчивой лирики главной партии связующая (в этом среднем ее отделе) воспринимается как поворот к более взволнованной экспрессии, динамичной устремленности.

Глубоко эмоциональный речитатив побочной партии печален и по характеру выразительности напоминает русские народные причитания (ладовая окраска темы ассоциируется с колоритом старинных русских песен).

Психологически неразрешенная скорбность речитатива ощущается еще в большей степени и вследствие постоянно предшествующих его зачину мрачных ходов вниз на интервал малой ноны.

Бурная стихия разработки (Allegro moderato, inquieto), ее стремительное, беспокойное движение как бы продолжает первоначальный динамический импульс второго отдела связующей партии; а в тематизме развиваются интонации главной и побочной партий, но в резко трансформированном виде — «обозленном» по настроению, графически обнаженном по характеру изложения. Поднимаясь из глубин, упругая интенсивная волна стремительно докатывается до высоких регистров и затем яростно клокочет, подхлестывая остротой хроматизмов и резко диссонирующих созвучий. На мгновение наступает отдых — медленно «течет» материал третьего отдела связующей партии (перед Tempo I). Но затем динамический напор становится еще яростнее, приобретая в «колючих» аккордовых скачках marcatissimo, в тяжеловесных звучностях fortissimo даже черты маршевости. Искаженная вторая тема главной партии принимает гротесковый облик. Теперь (как лирическая тема в Девятой сонате Скрябина или в первой части Пятой симфонии Шостаковича) она перевоплощается в образ мрачный и злой. И следующая далее тема побочной партии (см. пятнадцать тактов до Andante) уже звучит не только как печальное причитание из экспозиции сонаты, а как громкий и мучительный крик боли. Здесь характер высказывания Прокофьева становится предельно экспрессивным, напоминая в этом отношении Шостаковича (Восьмую симфонию). Кульминационное проведение темы побочной партии — трагическая тень скорби военных лет. Им завершается, по существу, кульминационный отдел разработки, хотя звучность еще долго «бушует» на уровне fortissimo.

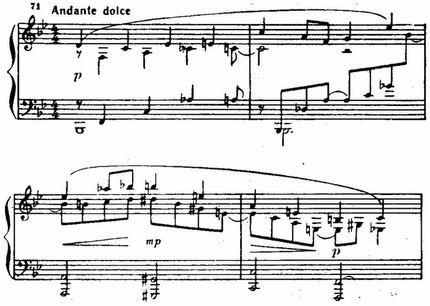

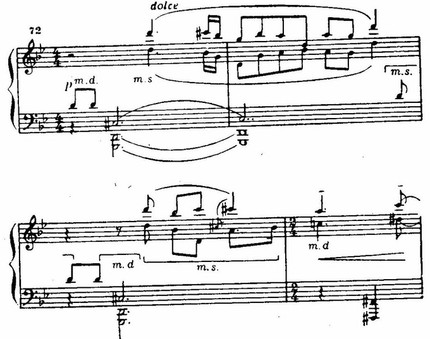

Постепенным затуханием начинается относительно короткая реприза (Andante dolce, come prima). Теперь в ней слышится пафос скорби. Бурная и мрачная кода (Allegro) напоминает о еще продолжающейся схватке неистовых сил. Но и в коде (ее можно рассматривать как вторую разработку на материале связующей партии) эти силы еще не находят своего разрешения. Развязка наступит лишь в финале.

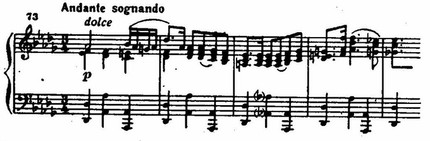

Медленная вторая часть переключает нас в стихию мягкой, несколько церемонной танцевальности. Как много говорит ремарка Andante sognando (то есть «мечтательно», «как в сновидении»)! По интонационной структуре проникновенной мелодии и общему характеру эта часть напоминает менуэт (особенно типичны грациозные, в стиле рококо, группетные обороты шестнадцатыми).

В ее метроритмическом рисунке нетрудно обнаружить также черты медленного полонеза. Таким образом, связь с излюбленными Прокофьевым (в балетах) традиционными танцами XVIII века несомненна (вспомним церемонный приезд гостей на бал из «Ромео и Джульетты» или гавот из «Золушки») (При сочинении второй части Восьмой сонаты Прокофьев использовал музыку к спектаклю «Евгений Онегин», op. 71 («Бал у Лариных», № 23 по клавиру), дополнив ее a-moll’ной темой.). Но в сонате сценическое движение переключено в мир иллюзорности, пленительной мечты (подобный миру образов Седьмой симфонии и Девятой сонаты). Еще раз убеждаешься, как неуклонно влечет Прокофьева к мягкой и нежной лирике, в родственный и близкий его душе мир Джульетты и Золушки, Наташи и Катерины.

Однако в этом своеобразном менуэте в еще большей степени, чем связь с танцевальными традициями классицизма, ощущается их новаторское преломление. Здесь и широкая разработка материала с обилием полифонических голосов, и регистровые переброски темы, и пассажи в средних голосах, и красочные сопоставления на расстоянии полутона (первое предложение в ре-бемоль мажоре, а второе — в ре мажоре), и мало контрастный по тематизму, но характерный для Прокофьева по тритоновым сопоставлениям средний раздел (начиная с ремарки tranquillo), в котором Прокофьев максимально опоэтизировал танцевальное начало. Именно более свободный подход к танцевальной форме и смелое гармоническое, полифоническое и фактурное обогащение придают старинному жанру менуэта современное звучание.

Вторая часть Восьмой сонаты прельщает нас и утонченной детализацией, выписанностью изложения, воспринимаемыми особенно контрастно на общем фоне монументального фрескового замысла триады. Тем самым еще больше подчеркивается временное отстранение и отдаление от образов драматической эпопеи. Да, это лишь забытье, мир лирических грез.

Финальное Vivace — третья часть — приобретает особую смысловую роль. Это финал не только Восьмой сонаты, но и всей триады. И как органично с точки зрения большой драматургии даны перед завершением всего замысла минуты отдохновения, психологического переключения! Каким режиссерским тактом должен был обладать композитор, «поставив сцену» менуэта именно в предпоследней «картине» триады! И здесь, в инструментальном творчестве, Прокофьев проявляет себя как театральный композитор, художник сценического действия прежде всего.

Основной характер финала — волевой, динамичный — типичен для прокофьевских финалов и, за исключением Первого скрипичного концерта, пожалуй, в принципе выдержан почти во всех его произведениях сонатно-симфонического жанра. Форма многотемного финала — рондо-соната с обширным вариационным эпизодом и большой апофеозной кодой — необычайно монументальная. В крайних разделах ощущается движение в характере тарантеллы.

Здесь господствуют стремительные образы юношеского задора, виртуозной скерцозности и карнавальной суеты. Они возвращают нас к эмоциям раннего Прокофьева. Широко используются и любимые композитором «нонлегатные» приемы извлечения звука, и острые стаккато с опорной акцентировкой, скачки и моторно-токкатные репетиции, четкая «беготня по клавиатуре» в стиле так называемого пальцевого perle (то есть «жемчужной игры»). Активное движение триолей объединяет фактурно-ритмическое начало крайних разделов финала:

Образ побочной партии контрастирует с образом главной лишь в оттенках; это маршевое движение на фоне акцентированных триолей.

Опять поражает сопоставление тональностей на расстоянии полутона: си-бемоль мажор и си мажор. Приходится вновь и вновь убеждаться, что интервалы тритона и полутона становятся типичными для тональных соотношений в музыке композитора; они привлекают его своей остротой, драматической потенцией.

После возвращения главной партии в сокращенном виде (без середины и репризы) в заключении экспозиции (лишь на шесть тактов) появляется мрачная, странно изложенная тема. Она подобно угрозе меняет настроение. Начинается обширный (более 180 тактов!) и резко контрастирующий вариационный эпизод (Allegro ben marcato) в ре-бемоль мажоре. Таких грандиозных эпизодов в финале еще не было ни в одной сонате Прокофьева. Динамика развития представляет собой единую линию нарастания; мерно повторяющаяся ритмическая фигура звучит неумолимо (Можно условно рассматривать тему эпизода как мрачно искаженную тему менуэта. Звуки as, g и des являются основой обеих тем. Однако эта ассоциация настолько отдаленна, что выявляется не столько на слух, сколько при анализе.). Это возродившиеся, как и в Шестой и Седьмой сонатах, видения яростных схваток, ретроспективно преломленные видения военных лет (Вспоминается первая часть Седьмой симфонии Шостаковича, где также вариационный эпизод вместо разработки несет аналогичную образную нагрузку. И задумываешься: не представляет ли это собой нечто большее, чем чисто формальное сходство конструкций?). Их отзвуки, дыхание ощущаются явно, несмотря на всю условность ассоциаций. С другой стороны, вспоминается финал Седьмой сонаты Прокофьева. «Как и финал Седьмой сонаты, музыка эта рождает ассоциации с образами русской ратной силы; но и здесь образы эти даны в эстетизированном, сказочно-условном плане», — отмечает И. Нестьев.

Драматическое напряжение все усиливается, экспрессия приобретает характер исступления. Тема постепенно меняется, становясь в результате обнаженного огрубления еще властнее.

Но подлинная психологическая кульминация наступает после спада напряжения на тихой звучности, когда появляются скорбные фразы-причитания темы побочной партии из первой части в as-moll (Pochissimo meno mosso). Это трагическое напоминание о великой скорби и страданиях (тема звучит четыре раза в увеличении).

Затем колорит просветляется, трагическое видение постепенно истаивает. Робко и нерешительно, а затем задорнее и смелее возрождается тема главной партии в репризе. И как образ возвратившейся жизни звучит тема побочной партии.

Вершиной ликования является кода финала, где в разработочной манере, с виртуозным блеском обыгрываются интонации всех тем экспозиции и сквозь стремительное движение, идущее от главной темы, прорезывается радостный колокольный перезвон. Здесь разрешается вся «тональная конфликтность» финала (Ю. Холопов чутко подметил, что в гармонической основе коды — многократные повторения во всех видах секстаккорда низкой III минорной ступени (полигармонически разделенного на два трезвучия) с разрешением его в тоническое трезвучие.). Несколько трансформированная побочная партия звучит теперь триумфально. Произведение завершается богатырским импульсом новых сил, энергии, активности.

Соната заканчивалась в год решительного наступления Советской Армии на всех фронтах. Предчувствие победы, великая радость охватывала советских людей. И это чувство не могло не найти соответствующего выражения в сочинении художника. Патриотический характер триады прокофьевских фортепианных сонат (Так же как и Первой скрипичной сонаты f-moll, ор. 80 (1938—1946), с ее образами-ассоциациями жестоких военных схваток и русского ратного эпоса.) не может, да и не должен быть с сюжетной точностью конкретно расшифрован. Но ее подтекст, идейную направленность уловит каждое музыкально чуткое ухо.

Источник